Sono anni che non seguo un dibattito in tv, da quando si è smesso di portare avanti la forza di un ragionamento, da quando non sono più ammesse le sfumature, da quando è tutto bianco o tutto nero, da quando la dialettica ha perso strada in favore delle grida, da quando la verità ha perso spazio in favore dell’opinione, da quando uno vale uno, cosa alla quale non credo proprio. Ma, mi si dirà, esistono anche dibattiti ben fatti: vero, però sono pochi e non fanno audience. Preferisco seguire approfondimenti giornalistici o interviste a esperti. La diffusa polarizzazione di idee non mi fa sentire a mio agio. Sto scomodo, ad esempio, nella situazione che si sta vivendo in questi giorni dopo l’uccisione di Charlie Kirk nello Utah. E allora mi indirizzo verso letture che cercano di approfondire, di capire un po’ di più, anche staccandosi dalla notizia dell’omicidio, come questa de Il Post, pubblicata venerdì 12 settembre (questo articolo non ha niente a che vedere con le polemiche di questi giorni). Vi si parla di “dibattito”, non tanto inteso come capacità argomentativa, ma con un significato più affine alla derivazione etimologica del termine dal verbo dibattere, che a sua volta è composto dal prefisso “di-” e da “battere”, indicando l’atto di “battere ripetutamente”.

“Charlie Kirk, l’attivista della destra americana ucciso mercoledì in un attentato nello Utah, era una delle persone non elette più influenti della politica statunitense. Faceva politica senza essere un politico, ma andava molto oltre i contenuti che diffondeva sui social media: usava quell’influenza per organizzare campagne e raccolte fondi, sostenere politici locali e nazionali, costruire relazioni dirette con parlamentari e finanziatori conservatori. Il suo ruolo era per molti aspetti eccezionale perché costruito da giovanissimo e praticamente da zero, e soprattutto nello spazio pubblico che da anni è la sede principale delle “guerre culturali” tra destra e sinistra negli Stati Uniti: i campus universitari.

Nel contesto statunitense, per “guerre culturali” si intendono quei dibattiti conflittuali che non riguardano tanto l’economia o la politica estera, bensì questioni più valoriali e identitarie: l’aborto, i diritti LGBTQ+, le armi, il ruolo della religione nella vita pubblica, i programmi scolastici, il razzismo. Kirk si trovava esattamente in questo contesto, quando è stato ucciso: un dibattito pubblico alla Utah Valley University, primo evento del “The American Comeback Tour”, una serie di incontri che teneva abitualmente nelle università. C’erano circa tremila persone di fronte al gazebo da cui stava parlando, poco prima che qualcuno gli sparasse.

Come ogni altro suo incontro, anche questo era gestito da Turning Point USA, un’associazione non profit di giovani conservatori fondata da Kirk a 18 anni, che riceve decine di milioni di dollari di donazioni, perlopiù da fondazioni, e ha sedi in oltre 850 università americane. In ciascuna organizza periodicamente dei dibattiti in cui sono invitati a parlare politici, oratori conservatori e altri sostenitori del presidente Donald Trump. Kirk aveva parlato giovanissimo già alla convention dei Repubblicani del 2016, ma è soprattutto negli ultimi anni che era diventato una figura potentissima nel partito, capace di raccogliere fondi e di aiutare carriere importanti come quella del vice presidente JD Vance.

La sua capacità di mobilitare migliaia di giovani lo aveva accreditato anche tra gli esponenti più anziani dei Repubblicani, e in occasione delle ultime elezioni aveva aiutato la campagna elettorale negli stati in bilico. Turning Point aveva organizzato a Glendale, in Arizona, l’evento in cui l’ex candidato alle presidenziali e attuale segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. aveva annunciato il proprio sostegno a Trump: c’erano circa 20mila persone. Nelle ultime due settimane di campagna elettorale, altre 16mila avevano partecipato a un incontro a Duluth, in Georgia, e 18mila a un altro a Las Vegas, in Nevada, entrambi organizzati da Turning Point. Migliaia di partecipanti, come sempre, erano studenti universitari.

Charlie Kirk insomma aveva mostrato ai Repubblicani che le idee conservatrici potevano far presa anche tra i giovani dei college, che quel mondo per loro non era inaccessibile. E poi c’è il come.

Kirk era uno dei più conosciuti e abili esponenti di uno stile oratorio di grande successo, sia nelle università americane sia sui social media. Durante i suoi dibattiti nei campus, da un gazebo con la scritta Prove me wrong (“dimostrami che sbaglio”), rispondeva alle domande del pubblico con ostentata spavalderia, spesso cercando di umiliare i suoi interlocutori progressisti, più che ragionare con loro. Spezzoni di quegli incontri che circolano sui social media e sono visti da milioni di persone hanno titoli come «45 minuti di Charlie Kirk che zittisce studenti universitari».

Questo tipo di animosità e aggressività verbale è comune sui social media, ma teoricamente meno adatto a un istituto di formazione come le università. Se è stato largamente accolto anche in queste sedi dai giovani conservatori – e da una parte dell’opinione pubblica – è perché da anni la destra e l’estrema destra americana riescono a screditare le università e a rappresentarle come centri di indottrinamento della “cultura woke” e della cancel culture.

L’ostilità verso i progressisti nei dibattiti è percepita da molte persone di destra come un meccanismo legittimo e necessario di difesa e di contrasto a una cultura di sinistra storicamente prevalente nelle università americane. Attraverso i suoi eventi Kirk aveva contribuito a introdurre i discorsi dell’estrema destra in contesti universitari in cui era tradizionalmente prevalente la cultura di sinistra, al punto che in più occasioni gli interventi degli oratori conservatori erano stati cancellati dalle istituzioni universitarie in seguito alle proteste anche violente degli studenti.

Kirk era molto abile a far contraddire gli interlocutori, a porre domande a cui non riuscivano a rispondere, a zittirli con formulazioni a effetto, ma in nessun momento le conversazioni prevedevano una qualche forma di ascolto reciproco e di riconoscimento delle ragioni altrui. Invece di cercare nelle discussioni uno strumento per convincere chi la pensa diversamente, il formato di dibattiti nei campus che Kirk portava in giro premia la sopraffazione e l’annientamento degli avversari, obiettivo inseguito prevalentemente attraverso furbizie dialettiche e più raramente con la sostanza degli argomenti.

È una tendenza strettamente legata alla cultura statunitense dei dibattiti, insegnata fin dalle scuole con corsi e tornei dedicati: tornei ai quali è normale, per esempio, che data una determinata questione divisiva sia scelto casualmente quale squadra debba sostenere la posizione a favore e quale quella contraria. A essere valutata e premiata è insomma la tecnica di argomentazione e la logica dei ragionamenti, a prescindere del merito delle posizioni espresse.

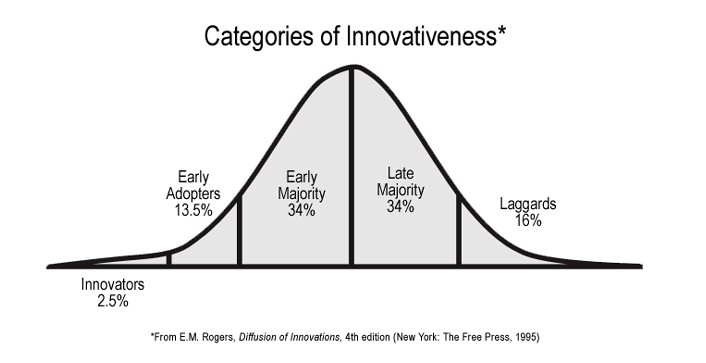

I dibattiti pubblici nei campus, in persona o ripubblicati poi online, sono stati un eccezionale veicolo di diffusione di un approccio al confronto di idee in cui prevalgono quelle più estreme e perentorie. Questo, insieme a molte altre cause, ha contribuito alla polarizzazione dei giovani americani su questioni come la libertà di espressione, l’aborto, l’identità di genere, i diritti delle minoranze o l’invasione israeliana a Gaza. Rispetto a ciascuno di questi temi e di altri, di volta in volta, le università sono state sede di scontri ideologici e spesso anche fisici tra studenti, a cui l’amministrazione di Donald Trump ha reagito attuando politiche repressive e reclamando potere di influenza su programmi di studio e di ricerca, criteri di ammissione degli studenti e altre decisioni.

In questo contesto molto polarizzato la retorica e lo stile di Kirk, come quelli di altri commentatori apprezzati dalla destra americana, da Jordan Peterson a Ben Shapiro, sono diventati un riferimento ammirato da molti studenti e giovani sostenitori del movimento MAGA (Make America Great Again, lo slogan di Trump). In un certo senso, come scrisse a luglio l’Economist, i dibattiti pubblici di Kirk nelle università davano l’impressione di restituire agli intellettuali conservatori una piattaforma a loro sottratta dai progressisti.

Grazie alla sua retorica brillante e alla sua rapidità di ragionamento, Kirk era stato uno degli oratori più abili a trasformare quei dibattiti pubblici in forme di intrattenimento dalle grandi potenzialità virali. A Kirk era ispirato un personaggio della stagione in corso di South Park, protagonista di una sottotrama proprio sui dibattiti nei campus.

Tra le altre cose, Kirk di recente era stato il protagonista del primo episodio di una serie molto popolare di dibattiti su YouTube, intitolata Surrounded (“circondato”) e creata dall’azienda di intrattenimento Jubilee Media. I dibattiti durano circa un’ora e mezza, con un tempo limitato per ogni dialogo tra l’ospite e ciascun suo “avversario”: hanno titoli del tipo «un progressista contro venti conservatori di estrema destra» (è l’episodio con il giornalista Mehdi Hasan).

L’episodio con Kirk, intitolato «25 studenti universitari progressisti possono superare in astuzia un conservatore?», ha più di trentuno milioni di visualizzazioni (oltre trenta milioni le aveva già da prima dell’attentato). Kirk sostiene l’illegalità dell’aborto, per esempio, mentre alcuni suoi interlocutori non riescono a proseguire il dialogo con lui e alla fine lo disprezzano apertamente. «Spero che tua figlia viva una vita molto felice e che riesca a stare lontana da te», dice una di loro.

È un esempio molto chiaro del tipo di dibattito in cui Kirk eccelleva. Come ha scritto di recente il New Yorker a proposito del programma, gli interlocutori più abili sono semplicemente quelli che hanno più esperienza, più abituati a citare dati ed enigmi logici per contraddire le affermazioni dell’avversario il più rapidamente e duramente possibile. «L’obiettivo non è informare o istruire, ascoltare o elaborare, costruire o ragionare, ma vincere, dominare, schiacciare, spaccare il cervello dell’avversario, produrre un argomento di tale devastante perentorietà da poter considerare la questione chiusa, una volta per tutte», ha scritto il New Yorker.”