Ho letto, sul nuovo numero di Rocca (n. 7 del 1 aprile 2024) un articolo molto bello e interessante di Selene Zorzi dal titolo La morte come buco nero. Vengono trattati argomenti di teologia e di scienze, di morte, amore e di buchi neri e bianchi. Vengono citati Carlo Rovelli, Shelly Rambo e Hans Urs von Balthasar. Attenzione, però, non ha niente a che vedere con l’ambito delle dimostrazioni scientifiche. “Possiamo usare le parole della scienza in analogia…”: sono esplicite le parole della teologa. E molto affascinanti: “Il filo dell’amore non si spezza al bordo della realtà, anzi accade che mentre procediamo in quel tempo e spazio deformati nel trauma del dolore, ha luogo una trasformazione. Ci accorgiamo che lo stiamo costeggiando quel bordo, poi ci ritroviamo a camminare accanto ad esso, infine ci accorgiamo di aver camminato sull’abisso e di aver ripreso a vivere”. Buona lettura. La fonte è qui.

“La teologia è fede che vuole comprendersi e dirsi con le parole, i concetti e le conoscenze del proprio tempo, per parlare ai contemporanei e per – come si dice nella prima lezione di teologia – rendere ragione della fede (cfr. 1Pt 3,15: «Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi»).

Cosa può dire la fisica quantistica alla teologia? Può forse offrire un linguaggio o delle metafore per poter parlare alla fede? In un entusiasmante testo, il fisico teorico e divulgatore scientifico Carlo Rovelli, nel suo recente libro Buchi bianchi parla dello spazio come granulare, come una rete, dicendo che la struttura profonda della stessa materia dell’universo è fatta di relazione. Non è in fondo ciò che intende dire la Bibbia quando dice che l’essere umano è «ad immagine» di Dio (Gn 1,26) e che siccome il Logos è costitutivamente pros ton theon, rivolto verso il seno del Padre (Gv 1,1;18) l’essere «presso» è il costitutivo creaturale, infatti tutto è fatto «in vista di lui» (Col 1,16).

Scienza e fede sono due discipline autonome ma anche intrecciate nei loro contenuti e nelle loro dinamiche.

Se consideriamo il buco nero come l’orizzonte dell’esistenza oltre il quale nessuno riesce a guardare e dal quale «nessuno è tornato mai a raccontare» (Buchi bianchi p. 47) esso può ben essere una metafora di quello che la teologia cristiana prova a dire sulla morte. Rovelli lavora «sull’ipotesi che i buchi neri si possano trasformare in bianchi» (p.17).

La fisica dell’infinitamente piccolo, la fisica quantistica, ci dice che la tessitura del mondo, la realtà è una rete tessuta all’interno di una relazione; che «la struttura profonda della materia è granulare» (p. 68), dunque non si spezza perché il suo fondamento è la relazione.

Immaginando quindi una massa che cada in un buco nero essa si condenserà sempre. Secondo Rovelli tuttavia questa caduta non sarà infinita. Perché lo spazio che è fatto di questa materia relazionale non si può spezzare.

La relazione come struttura del tutto

Anche la prospettiva cristiana afferma che la struttura profonda del tutto è relazionale; la Scrittura lo dice affermando che siamo fatti «ad immagine di Dio» (Gn 1,26) che questo Dio è relazione in se stesso (Trinità). Quando diciamo che «Dio è amore» (1 Gv 4,16) intendiamo dire questo.

Propongo quindi un’interpretazione della Risurrezione secondo il paradigma della testimonianza: un modello diverso da quello che abbiamo imparato a vedere nelle figurine dei catechismi.

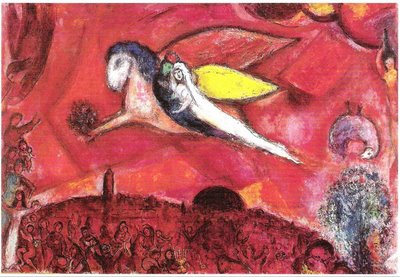

Non si tratta cioè di seguire il modello trionfalistico della risurrezione, che contrappone la vita alla morte, che salta direttamente dalla crocifissione alla risurrezione, dal Venerdì Santo alla Domenica, che vedrebbe un Gesù risorgere in carne e ossa «più bello che pria», con la bandierina in mano, salire folgorante e vittorioso verso il cielo. Questo modello non prende sul serio né il dolore, né la morte, né i nostri traumi.

Ripropongo la lettura dalla teologa femminista Shelly Rambo, in Quel che resta del dolore. Il trauma e la testimonianza dello Spirito (Ed. San Paolo, 2013).

Il fisico ipotizza che la materia assorbita dal buco nero, cadendo dentro questo campo, dove spazio e tempo sono deformati, entrerebbe in una sorta di imbuto che tuttavia non è infinito: in fondo c’è ancora qualcosa e questo qualcosa è la rete granulare dello spazio che non si spezza e che forse potrebbe trasformarsi in un buco bianco. Secondo la fisica quantistica la materia presenta una tessitura profonda, come una rete granulosa che non può bucarsi (p. 68)?

La Tradizione cristiana parla della Discesa agli inferi di Cristo (1Pt 3,19), e l’arte ha dipinto questa discesa al fondo della morte dove Cristo ha ritrovato Adamo che era caduto nel vuoto e con esso ha liberato tutti, proprio tutti (Adam è l’umanità), dalla morsa della morte, risalendo alla vita. La liturgia parla di un amore divino che non ha potuto abbandonare Cristo nel sonno della morte (cfr. Sal 15).

Il vuoto del Sabato santo

Il teologo H. U. v. Balthasar parlava del Subabbraccio dell’amore di Dio nel vuoto del Sabato santo. Tra il Venerdì di passione e la domenica della vita c’è, infatti, un interim del Sabato santo, un luogo strano dove c’è ancora la morte, non c’è la vita risorta ma resta ancora l’amore.

Per il credente è lo Spirito, il tra dell’amore divino, che delicatamente vibra sul caos (come all’inizio della creazione, Gn 1,1), che si esprime nel linguaggio balbettato (i gemiti inesprimibili dello Spirito, Rm 8,26) perché quando la vita va a finire in un buco nero, la vita di chi rimane sul bordo è una vita costantemente segnata dall’esperienza della morte. Questa continua sofferenza di una vita che continua dopo una morte, è l’enigma del trauma (cfr. S. Rambo).

Nel trauma la morte persiste nella vita; vita e morte non hanno più confini precisi così come spazio e tempo sono deformati. Il tempo del lutto è un tempo che si riferisce a chi è fuori. Dentro non c’è tempo lineare.

Chi ama oscilla continuamente tra le fratture della vita, resistendo agli strappi. Così al fondo della morte, resta l’eros, il legame dell’amore, la relazione alla persona amata.

La struttura profonda dell’esistenza è la relazione.

Ecco perché abbiamo bisogno della testimonianza di Maria Maddalena, ecco perché lei è la prima. Maria resta al bordo del sepolcro dimora nell’amore, senza comprendere, né vedere bene (Gv 20,11), ma rivolgendosi a quell’intimità della relazione con Gesù che, sebbene sia stato inghiottito dal buco nero della morte, non sarà assorbita all’infinito nel nulla. Quella relazione resta (Gv 20,16). La morte non può assorbire l’amore (non più come diceva il Primo Testamento: «forte come la morte è l’amore», Ct 2,8): così anche al bordo della vita può continuare la relazione con Colui che è stato per lei il senso della sua vita. Il filo dell’amore non si spezza al bordo della realtà, anzi accade che mentre procediamo in quel tempo e spazio deformati nel trauma del dolore, ha luogo una trasformazione.

Ci accorgiamo che lo stiamo costeggiando quel bordo, poi ci ritroviamo a camminare accanto ad esso, infine ci accorgiamo di aver camminato sull’abisso e di aver ripreso a vivere. Perché lo Spirito cova sull’abisso (Gn 1,2). Certo è un amore debole, un filo, come il «mormorio di un soffio leggero» (1Re 19,12): in fondo abbiamo semplicemente continuato a respirare nonostante il dolore.

La Ruah mantiene il ponte dell’amore nel suo punto più fragile e ci rende capaci di rimanere (menein Gv 15), di persistere; non di trionfare o di conquistare. Tra morte e vita persiste lo Spirito Paracleto, promesso da Gesù come continua presenza di Dio con i discepoli, nell’assenza fisica di Gesù. Essi stessi ora dovranno essere il luogo della nuova forma di vita in cui Dio verrà ad abitare: rimanete nel mio amore (Gv 15,9); «dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20).

Dice Rambo che tutta la forza dello Spirito sta nella capacità di farci immaginare una vita quando non la si riesce più a concepire. Una vita riconcepita attraverso, dentro la tempesta stessa.

Tornando al nostro fisico teorico: «la struttura quantistica dello spazio del tempo impedisce alla materia di schiacciarsi ulteriormente. È diventata una stella di Planck, che rimbalza e inizia ad esplodere» (p. 126).

Il buco bianco della Risurrezione

Il buco bianco della Risurrezione «potrebbe essere – cito il fisico – come un pezzettino di capello che fluttua» (p. 129) e siccome «non interagisce con la luce, non la si vede». Eppure ciò che non vediamo potrebbe essere costituito da «miliardi e miliardi di questi delicati piccoli buchi bianchi che ribaltano il tempo dei buchi neri ma non troppo e fluttuano lievi nell’universo come libellule» (p. 130).

La struttura quantistica dello spazio e del tempo impedisce lo schiacciarsi ulteriormente dell’amore nel nulla da cui Dio mantiene permanentemente in essere l’universo.

La trasformazione da morte a vita non può essere semplicemente vista. Nessuno vide l’ora della tua Risurrezione.

Forse la nostra vita è piena di tanti fili di Resurrezione che non vediamo. Il credente sa che la struttura stessa della vita è relazione: è relazione il Dio trinitario, è relazione la creazione, è relazione quel restare amoroso al bordo della morte. Questa relazione amorosa che resta come un sottile alito di vita è il Tra del Padre e del Figlio, è l’alito dello Spirito, che in ebraico è femminile. È il debole amore che resta nei traumi di quando perdiamo qualcuno che amiamo e che è finito oltre l’orizzonte.

Questo «restare attaccati all’inferno» (come diceva Serafino di Sarov) può diventare una spinta che spinge verso la vita. Insomma, che l’universo sia prodotto da un Big Bang o da un rimbalzo cosmico come un Big Bounce poco importa: possiamo usare le parole della scienza in analogia per dire come in Cristo, l’uomo che ha amato fino in fondo, la creatura che ha accolto totalmente le potenzialità offerte da Dio realizzandole fin nelle estreme possibilità umane e facendo della sua stessa esistenza l’apertura totale a questa relazione e a questo amore, entrando nel buco nero della morte ha ribaltato il tempo. Ecco perché diciamo che «Cristo è lo stesso ieri oggi e sempre» (Eb 13,8). Ecco perché il credente non torna indietro a celebrare un sepolcro ma è sospinto verso la vita («va’ dai miei fratelli», Gv 20,17).”

della luce sulle pareti sottili. Le tovaglie dei cenacoli fiorentini sono cosparse di ciliegie: 37 a Ognissanti, 61 a San Marco. A Passignano, nessuna. Forse a causa della lite con i frati vallombrosani che, secondo il racconto del Vasari, trattavano il pittore e i suoi aiutanti non come artisti, ma come manovali, servendo loro scodelle di minestra e “tortacce da manigoldi”. Vennero alle mani. E pareva che “‘l monistero rovinasse”. Domenico e i suoi, per andarsene al più presto, avevano apparecchiato la tavola di Gesù nella maniera più sbrigativa.

della luce sulle pareti sottili. Le tovaglie dei cenacoli fiorentini sono cosparse di ciliegie: 37 a Ognissanti, 61 a San Marco. A Passignano, nessuna. Forse a causa della lite con i frati vallombrosani che, secondo il racconto del Vasari, trattavano il pittore e i suoi aiutanti non come artisti, ma come manovali, servendo loro scodelle di minestra e “tortacce da manigoldi”. Vennero alle mani. E pareva che “‘l monistero rovinasse”. Domenico e i suoi, per andarsene al più presto, avevano apparecchiato la tavola di Gesù nella maniera più sbrigativa.

«riforma». All’inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in un momento difficile per la Chiesa. Lutero voleva porre un rimedio a una situazione complessa. Poi questo gesto — anche a causa di situazioni politiche, pensiamo anche al cuius regio eius religio — è diventato uno «stato» di separazione, e non un «processo» di riforma di tutta la Chiesa, che invece è fondamentale, perché la Chiesa è semper reformanda. La seconda parola è «Scrittura», la Parola di Dio. Lutero ha fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo.

«riforma». All’inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in un momento difficile per la Chiesa. Lutero voleva porre un rimedio a una situazione complessa. Poi questo gesto — anche a causa di situazioni politiche, pensiamo anche al cuius regio eius religio — è diventato uno «stato» di separazione, e non un «processo» di riforma di tutta la Chiesa, che invece è fondamentale, perché la Chiesa è semper reformanda. La seconda parola è «Scrittura», la Parola di Dio. Lutero ha fatto un grande passo per mettere la Parola di Dio nelle mani del popolo.

Un interessante pezzo, stimolante e arricchente, di Claudio Magris sul

Un interessante pezzo, stimolante e arricchente, di Claudio Magris sul