Prendo ancora un articolo dal Post. Questa volta si tratta di un pezzo sul filosofo Byung-Chul Han (di cui ho molto apprezzato Infocrazia), di cui si evidenziano punti di forza e di debolezza.

“Byung-Chul Han è un filosofo sessantacinquenne tedesco di origine sudcoreana, autore di oltre venti saggi di successo e da qualche anno oggetto di estese attenzioni sui social. Le sue idee, in parte basate sulle teorie di grandi autori del XIX e XX secolo, sono discusse su piattaforme come TikTok e YouTube da studenti e appassionati di media e di filosofia, ma anche da giovani professionisti, booktoker e gruppi di lettura. Scritti a cominciare dal 2010, i suoi libri sono tradotti in Italia (editi da Nottetempo e da Einaudi), in Spagna, in America Latina, negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo.

In un recente articolo in cui descrive l’importanza del passaparola tra i giovani per il successo di Han, il New Yorker lo ha definito «il nuovo filosofo preferito di Internet». E ha notato il paradosso per cui i social sono allo stesso tempo un argomento di molte riflessioni critiche di Han e una delle ragioni del suo successo, motivato almeno in parte anche dalla brevità e chiarezza dei suoi scritti e dal fatto che sia una persona piuttosto restia ad apparire in pubblico.

«Con Byung-Chul Han è stata questa accoglienza dal basso a stimolare la domanda», ha detto al New Yorker John Thompson, direttore di Polity, un editore indipendente inglese che dal 2017 ha pubblicato 14 libri di Han. E non è un modo tanto convenzionale di ricevere attenzioni e recensioni, per libri di questo genere, ha aggiunto. Secondo il quotidiano El País uno dei primi e più grandi successi di Han, il libro del 2010 La società della stanchezza, ha venduto oltre 100mila copie in America Latina, Corea del Sud, Spagna e Italia, dove nello specifico ne ha vendute 15mila.

Han, nato in Corea del Sud nel 1959, vive e lavora fin dagli anni Ottanta in Germania. Arrivò in Europa quando aveva 22 anni e qualche conoscenza in metallurgia, la materia che aveva studiato a Seul. Dopo aver frequentato l’Università di Basilea, in Svizzera, ed essersi laureato nel 1994 con una tesi sul concetto di “stato d’animo” (Stimmung) del filosofo tedesco Martin Heidegger, ha quindi insegnato filosofia alla Universität der Künste di Berlino. Le sue principali aree di interesse sono la fenomenologia, l’etica, l’estetica, la religione e le teorie dei media.

L’attualità degli argomenti trattati da Han e la sua lettura della contemporaneità – una critica degli effetti politici, psicosociali e tecnologici del neoliberismo sulle società moderne – lo hanno reso un autore molto popolare e citato anche tra persone che non hanno particolare familiarità con i libri di filosofia. I suoi sono quasi tutti saggi monografici, lunghi un centinaio di pagine e scritti in uno stile divulgativo e lapidario, in cui il discorso ruota intorno a due o tre concetti fondamentali. A ottobre, descrivendosi come una persona pigra in un’intervista con El País, Han disse che di solito scrive tre frasi al giorno.

Il suo libro più recente, La crisi della narrazione, uscito a febbraio, riprende e amplia alcune nozioni da lui trattate in libri precedenti. Parla del declino della narrazione come attività di condivisione e fonte di senso e coesione all’interno delle comunità, e del parallelo successo dello «storyselling», descritta come una pratica fine a sé stessa, basata su una trascrizione priva di profondità di ogni cosa che le persone hanno da offrire e da vendere attraverso le storie (intese come formato sui social).

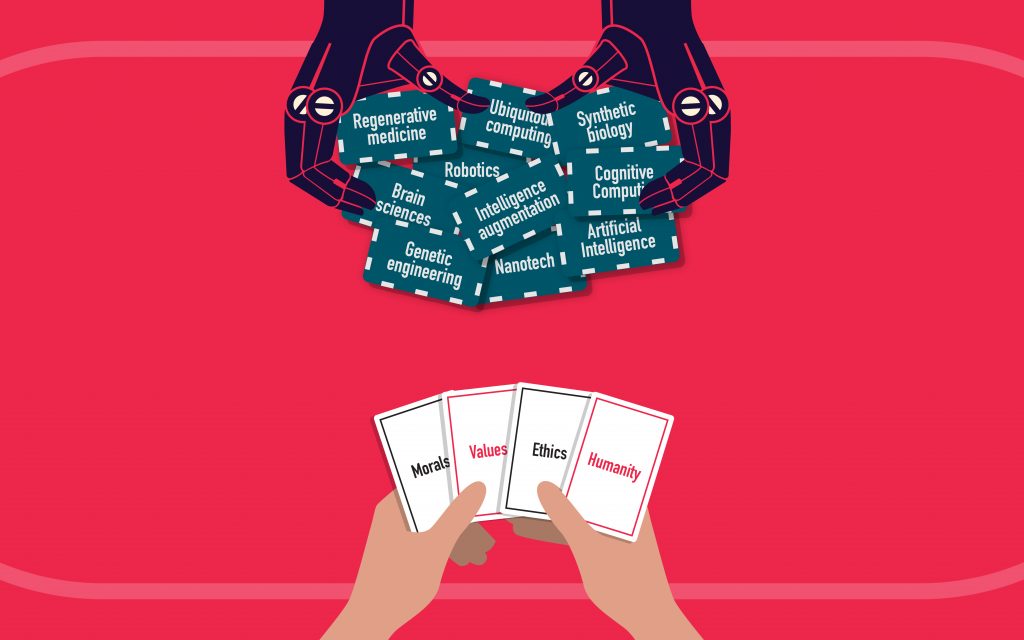

Molti libri di Han, in particolare La società della trasparenza, si concentrano sulla spinta collettiva alla divulgazione volontaria indotta dalle forze del mercato neoliberista, che trasformano in norma culturale l’autopromozione e la «pornografica esibizione di sé stessi». Ogni saggio esplora aspetti diversi di questo stato di frenesia guidato dalla tecnologia del tardo capitalismo, e il disagio che tende a provocare: dal burnout da «sovrapproduzione» e «concorrenza a sé stessi», all’algofobia, un’avversione ossessiva per il dolore che nega anche ogni suo valore etico, artistico e metafisico.

Nel libro Psicopolitica Han attribuisce la stabilità del sistema neoliberale a una situazione paradossale in cui, in assenza di una lotta tra classi antagoniste in senso stretto, è la libertà – o meglio: una forma di libertà «illusoria» – a generare costrizioni. Sentendosi libero da obblighi esterni, l’individuo immagina sé stesso come un «progetto» e si sottomette a obblighi interiori che derivano dalla libertà di potere (Können) e producono più vincoli del dovere disciplinare (Sollen), fino a sfociare in una sistema di costrizioni illimitato.

Il neoliberalismo, come mutazione del capitalismo, fa del lavoratore un imprenditore. Non la rivoluzione comunista, bensì il neoliberalismo elimina la classe operaia che è sfruttata da altri. Oggi, ciascuno è un lavoratore che sfrutta se stesso per la propria impresa. Ognuno è padrone e servo in un’unica persona. Anche la lotta di classe si trasforma in una lotta interiore con se stessi.

Anche il declino della narrazione, secondo Han, è espressione di una profonda crisi della libertà. Nel libro La crisi della narrazione categorie e nozioni di filosofi e scrittori come Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre e Marcel Proust sono applicate all’analisi delle dinamiche sociali favorite da piattaforme come Netflix, Snapchat e Instagram. «Postare, mettere like e condividere, proprio perché sono pratiche consumistiche, non fanno altro che intensificare la crisi dell’esperienza narrativa», scrive Han, proponendo una distinzione tra informazione e racconto.

L’informazione è effimera, accidentale, e procede per addizione e accumulo. Intensifica quindi l’esperienza della contingenza, che il racconto invece attenua nella misura in cui conferisce significato a ciò che è accidentale, rendendolo necessario. Il bisogno di senso e identità è peraltro, secondo Han, la ragione dell’attuale successo di modelli narrativi populisti, nazionalisti, tribali e complottistici, che si presentano come offerte di orientamento a buon mercato a fronte dello smarrimento provocato dall’informazione dilagante e ininterrotta.

Diversa dall’informazione è anche la notizia, che secondo Han ha sempre una «vibrazione narrativa» perché è portatrice di una storia e presenta una struttura spazio-temporale completamente diversa rispetto a un’informazione. Ha significato perché rimanda a qualcos’altro – viene «da lontano» – e trova nella lontananza il suo tratto distintivo, contrapposto al tratto invece tipico della modernità: «la perdita di qualunque intervallo di separazione», la condivisione e l’accumulo di informazioni «a portata di mano».

Intrecciandosi con il neoliberismo si afferma un regime dell’informazione, il quale non opera in modo repressivo ma seduttivo. Esso […] pretende da noi che comunichiamo senza sosta le nostre opinioni, i nostri bisogni e le nostre preferenze. Ci chiede di raccontare le nostre vite, di postare, condividere, mettere like. La libertà in questo caso non viene repressa ma interamente sfruttata. Si ribalta in controllo e manipolazione. Il dominio […] è altamente efficiente, dato che non ha bisogno di apparire come tale. Si nasconde nell’apparenza della libertà e della comunicazione.

La conversione costante del vissuto in informazioni e dati immediatamente accessibili, aggiunge Han, è incompatibile con la felicità perché «la felicità non è un evento puntuale», ma si estende nel passato e filtra attraverso la memoria umana, che è selettiva. «Chi vuole raccontare sé stesso o ricordarsi qualcosa, deve poter dimenticare o tralasciare molto», perché «nessun racconto è trasparente»: solo le informazioni e i dati lo sono.

Una delle principali ragioni della popolarità di Han è la facilità con cui, attraverso citazioni di importanti autori della tradizione filosofica occidentale ma anche continui riferimenti alla contemporaneità, consente di immedesimarsi nell’umanità che descrive. Han sembra parlare in particolare alle persone giovani dell’esperienza di crescere sui social media, ha scritto il New Yorker, e della mancanza di controllo che molte di loro provano nel rapporto che hanno con Internet. Nel mondo accademico le reazioni sono invece contrastanti: da un lato Han è molto apprezzato per la sua capacità analitica e di sintesi, dall’altro è criticato per alcuni suoi giudizi perentori, privi di sfumature e vagamente tecnofobici.

Nel libro Le non cose, per esempio, Han descrive la reperibilità costante come una «servitù» e lo smartphone come «un campo di lavoro mobile in cui noi c’imprigioniamo di nostra sponte», limitando la nostra esperienza del mondo e della realtà. Nell’intervista con El País disse che «il capitale usa la libertà individuale per riprodursi» e ciò rende le persone «gli organi sessuali del capitale». Ma per quanto suggestive e per molti aspetti appropriate alcune sue letture della contemporaneità tendono a rafforzare posizioni esistenti in discussioni molto polarizzate, e assecondano un certo desiderio generale di ridurre quella sulla tecnologia a una questione di tecnologia buona o cattiva.

La bidimensionalità delle sue analisi e la tendenza a occuparsi di un solo lato delle questioni sono peraltro la ragione per cui Han funziona molto proprio sui social, «all’interno della valanga di non cose», ha scritto il New Yorker. Quando descrive la pubblicazione sui social media come «autopromozione pornografica», per esempio, non aggiunge che gli spazi digitali possono anche produrre esperienze significative. E non coglie il paradosso dei social media di «promuovere forme di espressione sia di sfruttamento che di emancipazione», e di consentire «la costruzione e la proiezione di un’identità personale, con una libertà che non è mai stata possibile nella gerarchia top down dei media tradizionali».”