Veronica è stata una mia studentessa, uscita dal liceo qualche anno fa. Cervello finissimo, idee acute, sensibilità profonda. Sul sito L’undici così si presenta: “In bilico fra cosmopolitismo e apolidia, sono figlia contraddittoria di un decennio complesso. Esteta ed esistenzialista, amo definirmi controcorrente e resiliente, in preda a un’irrinunciabile crisi di fine secolo. Szymborska e Cioran i miei feticci letterari, il dottor Sean McGuire e il professor John Keating i miei guru spirituali, Hopper nell’arte e Einaudi al piano i quotidiani sollievi dall’affanno. Scrivere è un modus vivendi, citare latinismi un hobby. Mi nutro di parole, dubbi e verità. Talvolta, rido. Infine, amo.” Da poco ha scritto questo articolo che trovo ricco di spunti, suggestioni, idee, occasioni per riflettere. Sì, è un po’ lungo, ma è un viaggio che vale il costo del biglietto.

“«Naufragium feci, bene navigavi»

Semplicità in pillole, come ogni aforisma che si rispetti: lapidario, come ogni piccola grande verità formato tascabile; imperfetto, come ogni prodotto d’umana fattura.

A colpo d’occhio, complice il maldestro latino di chi scrive, anche la traduzione risulta criptica come non mai: “Sono naufragato, ho ben navigato”. Sarà effettivamente vero?

Attribuite a Zenone di Cizio, quelle poche parole si imprimono – indelebili – come una pronuncia di condanna. Un incipit malaugurante? Non direi. Si tratta piuttosto di una sentenza che evidentemente ha sortito l’effetto sperato dall’autore, cogliendo nel segno dell’applicabilità universale: difficile non ritrovarcisi. Seppur in modi diametralmente opposti a quelli del padre fondatore dello stoicismo, mi sono più volte interrogata su dubbi d’antidiluviana memoria, anche se con risultati scarsamente brillanti. A mia discolpa, non posso che raccontarvi la storia dietro i volti di chi ho conosciuto, volutamente o per sbaglio: frammenti d’identità che si inscrivono in quella galassia multisfaccettata chiamata “vita”. O “viaggio”. Facite vos.

Cos’è il viaggio, in fondo?

Quale intendimento primigenio ne è alla fonte? Quali considerazioni spingono una persona, con le sue complessità e i suoi dubbi, a prendere il largo, armi e bagagli appresso? Forse, il desiderio di lasciarsi alle spalle un passato scomodo in forza di un futuro non meglio specificato? Oppure il naturale prosieguo di un’esistenza il più delle volte bisognosa di sale, pepe e spezie? Che sia la metafora di un lavorio interiore? La pura meccanica dello spostamento di fisicità da un luogo a un altro? Partecipazione emotiva o distacco “fotografico”? Piacere tout court o sofferente necessità?

Tralasciando celebri similitudini d’altri tempi e d’oggigiorno, mi chiedo cosa rappresenti per le persone come noi. Certo, come me, come Voi. Non per l’eclettico Steinbeck, né per il nostalgico Proust sempre in odor di madeleine; non per il pragmatico Bukowski, né tantomeno per quel “disobbediente civile” patentato di Henry David Thoreau. Non è la percezione letteraria che vado cercando, bensì il significato e il significante che il viaggio assume per ognuno di voi, cari Lettori. Con tutto ciò che ne consegue, luci e ombre. Al solito, la straordinaria varietà umana giunge in mio soccorso, dandomi man forte anche in questo ennesimo percorso di ricerca. È così che ho conosciuto decine di storie, di falsi miti, di autoinganni, di luoghi comuni, di esigenze fasulle, di sogni infranti, di vite spezzate, di velleità traballanti, di certezze apparentemente incrollabili.

E penso al “viaggio della speranza” di Alina, madre ancor prima che grande lavoratrice, partita molti anni or sono per un paese lontano con un biglietto di sola andata, vane speranze, tante aspettative e un pensiero sempre fisso: garantire un futuro migliore ai propri figli. Ci è riuscita. Rifletto poi sul beffardo destino di Paola che, come una fenice risorta dalle ceneri di un’insicurezza antica, ha saputo ergersi al di sopra d’ogni convenzione sociale, in barba al finto buonismo che permea menti e cuori di molti. Dopo immani sforzi, ora è tornata a nutrirsi nuovamente di vita, incurante e al contempo cosciente dei rischi corsi. Il timore della perdita, l’incertezza dell’ignoto, la voglia di ricominciare daccapo, la beltà di riscoprirsi in terra straniera: il viaggio è questo e molto altro.

Rimugino ancora e, fra mille trame intricate, scorgo quelle di Erica, temprata da tante remore e altrettanti andirivieni, sempre in bilico fra il coraggio di restare e la forza di andare. Salpare verso nuove frontiere, perdersi nelle esistenze altrui, trovarsi su sentieri sconosciuti capaci di (tra)valicare il senso stesso del vissuto, smarrirsi nella prepotenza di certi incontri e librarsi nella delicatezza di tanti altri: anche questo è viaggiare, ognuno a modo suo e per conto suo. Difficilmente si vaga senza meta, anche quando la bussola impazza.

E nel mio veleggiare di memorie, m’imbatto tutto a un tratto in Anna, nel suo dolore. Divenuta precocemente donna, ha saputo trascendere l’ordinario, colmando il vuoto della perdita con l’affanno della frenesia: il lavoro, gli impegni, le rinunce, l’ansia, le privazioni. Resilienza e sublimazione. Perché il viaggio è anche questo: talvolta, un approdo sicuro al riparo dalla tempesta; altre volte, una risacca che sospinge verso il mare in burrasca. Naufragium feci.

Accantono le contorsioni mentali – mi spingerebbero troppo al largo – e, con fare quasi voyeuristico, decido di soffermarmi sui più piccoli particolari di quello spaccato d’umanità che ho sbadatamente incrociato e che, lo ammetto, si è rivelato provvidenziale. Ho avuto la fortuna di essermi trovata vis-à-vis con report di viaggio sorprendenti: stralci di vita che, proprio in virtù della loro diversità, riguardano chiunque e spiegano tutto. In cuor mio, mi rallegro per l’esperienza – anche indiretta – che mi scorre nelle vene: la sento viva, pulsante, chiaramente vibrante.

E mi commuovo pensando a Melania, al vuoto emozionale che la circonda e all’inesauribile ricchezza interiore che l’alimenta.

E mi tocca il cuore il coraggio di Matteo che, sordo dinanzi alla sfiducia di amici e familiari, ha lasciato un lavoro inappagante per inseguire un sogno d’infanzia, a detta di tutti mera “utopia fanciullesca”: oggi Matteo è ciò che voleva essere e lo deve soltanto a se stesso, al suo istinto, all’averci creduto. Bene navigavi.

Il viaggio è anche ma soprattutto questo: una lotta contro il tempo, una fuga dall’incomprensione, un rimedio all’indifferenza, un antidoto all’incomunicabilità, un modo di essere con se stessi e il mondo attorno; non da ultimo, una forma di libertà.

Al di là di ciò che si voglia o possa pensare, il viaggio è un passaporto per una vita inclassificabile, fuori dagli schemi convenzionali in cui tendiamo ossessivamente a collocarci: da qui la sua “funzione pubblica”, quale via salvifica per contrastare la tirannia dell’effimero che intacca purezza e nobiltà d’intenti. In sintesi, la nostra felicità.

Le circostanze in cui siamo immersi, quella congiuntura storica che ci rende tutti figli di un secolo incredibilmente contraddittorio, l’onnipresente economia di mercato, quel turboliberismo che – nell’offrirci troppo – non ci lascia scelta, la “modernità liquida”, l’inconsistenza delle convinzioni, la fluidità del pensiero, quelle ideologie che – date per morte – ancor oggi informano governi e società, le torsioni distopiche, le incertezze ontologiche: sono questi gli elementi che più ci spingono a viaggiare, a scappare da fame e guerra, dalla mancanza di comodità, da un disturbo compulsivo, dalla bulimia mediatica, dalla persona che ci ha tradito, da un lutto non rielaborabile, da una delusione cocente, dalla frustrazione di una condizione familiare non più sostenibile. A conti fatti, il viaggio non è che una reazione sociale: ci si tende a dileguare da un mondo non più a misura d’uomo, malato di competizione, patologicamente afflitto dal denaro e dimentico della sua umana dimensione. Pertanto, il lascito di un’epoca come la nostra rende il viaggio sì faticoso, ma anche una tappa obbligata: un’indiscussa opportunità di rinascita, che richiede audacia e temerarietà. Insomma, il viaggio non è per tutti, ma fa al caso di molti, questo sì.

La dilatazione spropositata delle categorie che ci orientano nel quotidiano – spazio e tempo in primis – porta con sé annessi e connessi, eppure è proprio grazie all’unitarietà della comunicazione globale che ho riscoperto il fascino perduto per “le vite degli altri”. Non quelle tratteggiate dal premio Oscar von Donnersmarck, s’intende: qui l’unico muro è quello dell’immaginazione, dell’infinito oltre la siepe che tutto può, crea, distrugge e improvvisa dal niente.

Il bagaglio esperienziale e interpersonale, proprio della dimensione erratica, fa del viaggio un leitmotiv letterario, un fil rouge che lega persone spiritualmente feconde a vicende errabonde: un patrimonio a disposizione di tutti. È proprio dall’incontro tra la letteratura e questa quotidianità che nascono i grandi classici, “capolavori trasversali”: quelli che sanno parlare in più epoche a più generazioni di più genti, usi, costumi, formae mentis, in un formato a prova d’estinzione. È così, con la parola scritta più che con la trasmissione orale, che “le vite degli altri” divengono in parte anche “nostre”, da storie individuali a racconto collettivo: testimonianze di un adattamento sempre possibile, anche dinanzi alle avversità; eredità formative, capaci di ergerci all’altezza delle sfide culturali e degli intoppi esistenziali che il vivere comunitario spesso comporta.

Chi viaggia cresce, pensa, fa: indipendentemente dal fatto che si trovi sul vagone di un treno, sull’onda di un pensiero o sul sedile del passeggero; poco importa se sia sotto la spinta di un ricordo di gioventù, di un profumo o di un déjà vu. Chi viaggia fuoriesce dal tracciato di quella routine che succhia vita fino al midollo, cappa persistente di un’accidia che, abbandonata la palude Stigia della Commedia, sommerge gli animi (postmoderni) più indolenti. Chi viaggia non può che amare il gusto della scoperta, la flessibilità della ricerca: che sia del proprio posto nel mondo, di un lavoro ben retribuito o di una casa in campagna, non sembra rilevare. Ciò che conta è altro. Sia esso un “folle volo” verso una maggiore conoscenza di sé o un Gran Tour diretto al soddisfacimento di vizi e diletti, il viaggio rappresenta una cesura nella vita di chiunque lo intraprenda: la metanarrazione preferita dalle donne e dagli uomini d’ogni luogo, tempo ed età.

L’uomo è un essere straordinario, un paesaggio d’indomita natura, un soggetto letterario di grandissima versatilità, in continuo divenire: nel quotidiano vive splendori e nefandezze, quegli stessi splendori e quelle stesse nefandezze che reportage, documentari, racconti, diari, romanzi e poesie non fanno che riportare nero su bianco, con risultati (più o meno eccelsi) che sta al solo “lettorato” giudicare. Fuor di metafora, infatti, siamo tutti viaggiatori di mari e monti, procacciatori d’orizzonti, esploratori d’anime, osservatori di colori, fruitori di suoni e odori, spettatori di drammi, protagonisti di tragedie, attori d’opera. Anche da tre soldi.

La scoperta parte da noi stessi, il viaggio pure. On the road, il naufragio è un rischio da tenere in conto, non una variabile determinante. Prendete un ombrello, fuori piove spesso. Magari anche un berretto, il sole scotta. E se avete qualche madeleine nello zaino, ben venga.”

Uscire dai buchi neri

Prendo dalla Redazione Online del Corriere della Sera una notizia delle 11.30 di stamattina:

Prendo dalla Redazione Online del Corriere della Sera una notizia delle 11.30 di stamattina:

“«Se vi sentite come se foste finiti in un buco nero non disperatevi, c’è modo di uscirne». Magari in un altro universo. A dirlo Stephen Hawking, il celebre astrofisico britannico, fra i più importanti e conosciuti del mondo, noto soprattutto proprio per i suoi studi sui buchi neri e l’origine dell’universo. In una conferenza a Stoccolma, al Kth Royal Institute of Technology, Hawking ha annunciato la sua nuova teoria sui buchi neri su cui il professore e i suoi colleghi pubblicheranno, a breve, una relazione. In estrema sintesi per il fisico non tutto è perduto se si finisce in un buco nero.

Nel corso di una lezione a Stoccolma, Hawking ha detto scherzando: «Se sentite di essere in un buco nero, non mollate. Vi è una via d’uscita». Ha quindi detto di aver scoperto un meccanismo «attraverso il quale le informazioni riescono a trovare una uscita dal buco nero». Nella conferenza a Stoccolma lo scienziato ha focalizzato la sua attenzione su quello che è conosciuto con il nome di paradosso delle informazioni del buco nero. Secondo le teorie esposte dallo stesso Hawking in passato, i buchi neri emettono delle radiazioni che  farebbero perdere energia al buco stesso fino a farlo scomparire. Il paradosso allora è: cosa resta della materia all’interno del buco nero? Sparisce a sua volta? I fisici credono che queste informazioni non siano davvero perse per sempre. Lo scienziato ha così proposto una possibile soluzione: «Io credo che le particelle che entrano in un buco nero, lasciano traccia delle loro informazioni . Quando con il fenomeno della radiazione le particelle escono fuori nuovamente, portano fuori le informazioni, conservandole».

farebbero perdere energia al buco stesso fino a farlo scomparire. Il paradosso allora è: cosa resta della materia all’interno del buco nero? Sparisce a sua volta? I fisici credono che queste informazioni non siano davvero perse per sempre. Lo scienziato ha così proposto una possibile soluzione: «Io credo che le particelle che entrano in un buco nero, lasciano traccia delle loro informazioni . Quando con il fenomeno della radiazione le particelle escono fuori nuovamente, portano fuori le informazioni, conservandole».

Hawking sostiene che le informazioni che entrano nei buchi neri possono trasformarsi in due modi: o in una sorta di ologrammi sul ciglio del buco nero, oppure trovano una via d’uscita verso un universo alternativo. «Il buco nero avrebbe bisogno di ingrandirsi e così facendo, ruotando, si scava un passaggio in un altro universo. Ma non si può più tornare al proprio universo – ha concluso Hawking – Il senso di questa conferenza è che i buchi neri non sono così neri come li abbiamo pensati fino ad oggi. Non sono quelle eterne prigioni. Qualcosa può uscirne, magari sbucando in un altro universo».”

Eva e il potere della vita

“Eva, infatti, è la protagonista, non Adamo, che appare passivo e infantile. E’ lei l’esito dell’evoluzione positiva e complessa della creazione. E’ lei che ricerca la conoscenza, che esercita la libertà, anche di trasgredire, acquisendo un alto livello di autonomia. E’ lei che sperimenta i limiti della condizione umana e che più di ogni altro vivrà sulla propria pelle la sofferenza e il male. E’ lei che dà origine alla storia, immettendo nel mondo della vita il dolore della nascita e la solitudine della morte, il peso del lavoro e la drammatica conoscenza della differenza tra bene e male. E’ lei la madre di tutti i viventi, portatrice di conflitti, ma anche di cultura, di identità e di differenza. Il suo è il potere della vita.” (Adriana Valerio, Le ribelli di Dio, pag. 33)

Più là che qua

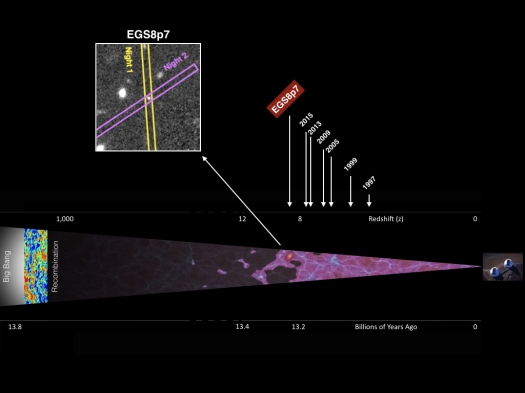

Ho intenzione, nel nuovo anno scolastico, di procedere, con le classi quinte e in accordo con colleghe e colleghi di scienze, fisica e filosofia, alla lettura integrale del libro “Sette brevi lezioni di fisica” di Carlo Rovelli. Il tutto per stimolare quesiti e interrogativi, ma anche per permettere una lettura consapevole di brevi articoli come questo pubblicato su Focus da Luigi Bignami.

“Un gruppo di astronomi ha individuato la galassia più lontana mai osservata, EGSY8p7, a 13,2 miliardi di anni luce dalla Terra. Ciò significa che hanno trovato un agglomerato di stelle, una galassia appunto, che esisteva già appena 600 milioni di anni dopo il Big Bang. Mai nessuno prima era riuscito a individuare una galassia così lontana nel tempo e nello spazio.

Per questa ricerca gli astronomi hanno utilizzato uno spettrografo a infrarossi (uno strumento in grado di osservare le caratteristiche chimiche di un oggetto) del telescopio Keck, alle Hawaii, e sono riusciti a mettere in luce l’idrogeno gassoso fortemente riscaldato dalla radiazione ultravioletta emessa dalle stelle neonate della galassia. In particolare, il team guidato da Adi Zitrin (California Institute of Technology di Pasadena) ha studiato quella che viene chiamata emissione Lyman-alfa dell’idrogeno, uno dei traccianti più affidabili della formazione stellare. «Il risultato è di grande interesse perché getterà nuova luce su come l’Universo si è evoluto nella sua giovinezza», ha commentato Zitrin.”

Come assenzio e veleno

Non me la sento di usare parole mie, anche perché quelle che seguono hanno molta più autorevolezza di tutte le pagine di questo blog messe insieme.

La camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana…

Ai preti nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie ed in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa…

Tra qualche anno, non vorremmo batterci il petto colpevoli e dire con Geremia “Siamo rimasti lontani dalla pace… abbiamo dimenticato il benessere… La continua esperienza del nostro incerto vagare, in alto ed in basso,… dal nostro penoso disorientamento circa quello che bisogna decidere e fare… sono come assenzio e veleno”.

don Peppino Diana

Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Non si cessa mai di essere preti. Né mafiosi.

Giovanni Falcone

La mafia si caratterizza per la sua rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per l’uso dell’intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre uguale a se stessa.

Giovanni Falcone

Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale.

Giovanni Falcone

La mafia è sì un’associazione criminale, è sì un problema di polizia e di ordine pubblico; ma non è soltanto questo. È un fenomeno assai più complesso, caratterizzato da una fittissima trama di relazioni con la società civile e con svariati segmenti delle istituzioni. Di qui un intreccio di interessi e un reticolo di alleanze, connivenze e collusioni che sempre hanno fatto della mafia un pericoloso fattore di possibile inquinamento della politica, dell’economia e della finanza (con tutti i rischi che ciò comporta per l’ordinato sviluppo di un sistema democratico). Considerare la mafia come un insieme di qualche centinaio di sbandati, pur violenti e feroci, è dunque riduttivo.

Giancarlo Caselli

A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare, a scuola: è una battaglia contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell’uomo per soldi

don Pino Puglisi

La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.

Paolo Borsellino

Nel movimento stesso della vita

Ciao Marina

A debito

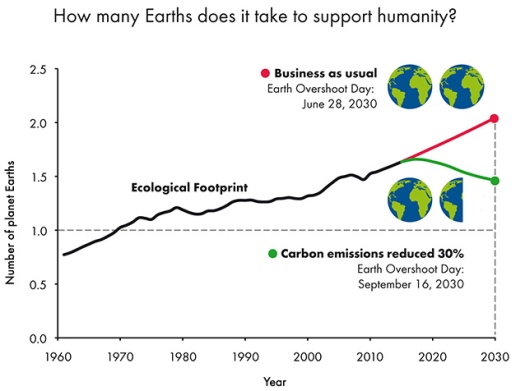

Da oggi siamo a debito nei confronti della Terra. Ieri abbiamo finito l’energia che il nostro pianeta ci mette a disposizione per un anno. Pubblico un articolo della redazione di Scienze, di cui ho modificato solo i riferimenti cronologici (l’articolo è di ieri). Se qualcuno volesse approfondire un po’ come funziona il calcolo ecco greenreport.

“Ieri è stato l’Earth Overshoot Day, ossia il giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse energetiche e i beni ecologici che la Terra è capace di rigenerare in un anno. Detta altrimenti, è la data in cui abbiamo consumato le risorse che avremmo dovuto esaurire in un anno. Nel 2015 l’Earth Overshoot Day è il 13 agosto. Nel 2014 fu il 19 agosto e nel 2013 il 21. Insomma, andiamo sempre peggio.

Per capire il significato di questo giorno, bisognerebbe immaginare il mondo da oggi, ossia dal momento in cui, esaurite le risorse dell’anno, non se ne possono consumare altre. Dal 14 agosto non correrebbe energia elettrica, non ci sarebbe più alcuna luce e gli appartamenti refrigerati dal condizionatore conoscerebbero finalmente il caldo dell’estate. Non si avrebbe più alcun accesso al gas, né a qualsiasi altro combustibile, con conseguenze drammatiche sulla produzione. Insomma, torneremmo ad uno stile di vita primitivo.

Ed invece possiamo consumare le risorse del futuro. E’ per questo motivo che, sebbene ieri si siano esaurite le risorse dell’anno, continueremo comunque a godere di tutti i confort della società moderna. Sottrarremmo energia e capacità produttiva dei campi alle generazioni future, anticipando di anno in anno l’Earth Overshoot Day. A dispetto dell’urgenza del problema, tradurre i buoni propositi enunciati a livello politico in una strategia comune di riduzione dei consumi appare più difficile di quanto ci si possa attendere. O – meglio – affrontare di petto il problema è più difficile dell’alternativa: scaricare i danni sulle generazioni future.

L’umanità avrebbe bisogno di oltre una Terra e mezzo (precisamente 1,6) per poter rispondere alla propria fame di energia e beni naturali senza depauperare il pianeta. Gli italiani, invece, necessiterebbero di 3,8 “Italie”. L’ultima volta che l’impronta ecologia della nostra specie era sostenibile dal pianeta Terra correva l’anno 1970. Allora l’umanità contava circa 3,5 miliardi di persone, contro le oltre 7 di oggi. Se il trend dovesse restare immutato per il 2030 saranno necessarie due Terre per rispondere al fabbisogno energetico della nostra specie, ma la rotta potrebbe essere invertita se solo le emissioni di carbonio fossero ridotte del 30%. In questo modo nel 2030 l’Earth Overshoot Day cadrebbe il 16 settembre. Certo, sarebbe ancora poco ma segnerebbe un’inversione di rotta in un contesto demografico in crescita. Un risultato che oggi – nonostante i grandi risultati in tema di energie rinnovabili – appare ancora lontano.”

Storia di un’elicotterista (no, l’apostrofo non è un errore)

Una storia dalle tinte fosche e cupe all’interno delle tensioni russo-ucraine, a firma di Danilo Elia su Osservatorio Balcani e Caucaso.

“Il tenente Nadiya Savchenko è la donna pilota più famosa d’Ucraina. Una carriera di oltre dieci anni nelle forze armate di Kiev, prima come paracadutista e poi come elicotterista sui Mi-24. Il 30 luglio scorso Nadiya è comparsa davanti ad un giudice russo per rispondere di omicidio. L’udienza preliminare si è tenuta a porte chiuse nella cittadina di Donetsk, a un tiro di schioppo dai territori in guerra dell’Ucraina, da non confondersi con l’omonima città sotto il controllo dei separatisti, al di là del confine. Nadiya è stata portata lì dalla prigione di massima sicurezza di Novocherkasska, vicino Rostov sul Don, dove era stata trasferita pochi giorni prima dopo più di un anno trascorso a Mosca, tra il carcere n. 6, l’ospedale penitenziario Matroskaya Tishina e il famigerato istituto psichiatrico Serbsky.

All’udienza per la prima volta non è stata ammessa la stampa, e tutto quello che sappiamo lo dobbiamo alle parole del suo difensore, Mark Feygin, e ai suoi tweet. Come quello in cui ha scritto che “il tribunale di Donetsk oggi sembra Fort Knox”, mandando una foto dei corpi speciali Omon della polizia fuori dall’edificio. Per Feygin, e non solo, la mossa delle autorità russe di spostare il processo da Mosca a questa sperduta periferia è l’ennesimo bastone fra le ruote alla difesa di Nadiya. Per il suo difensore il processo contro di lei è montato senza la minima prova, un caso altamente politicizzato, perché “in Russia non esistono tribunali indipendenti. Il sistema giuridico della federazione dipende da un potere autoritario, è solo un’appendice repressiva del governo”. E ancora, “L’unica cosa che può aiutare Nadyia è una forte pressione internazionale. Nient’altro”.

Nadiya è accusata dell’omicidio di Igor Kornelyuk e Anton Voloshin, due giornalisti della tivù di stato russa Rossiya 1 uccisi da colpi di mortaio il 17 giugno 2014 a Metalist, vicino Lugansk in Ucraina. Stavano filmando un posto di blocco separatista preso di mira dall’artiglieria ucraina. Secondo il Comitato investigativo russo, una specie di superprocura alle dirette dipendenze del Cremlino, che ha condotto le indagini, sarebbe stata proprio lei dal suo elicottero a dare le coordinate a terra per sparare i colpi mortali.

La tesi accusatoria e la versione difensiva, però, raccontano due storie completamente diverse. Nadiya è caduta prigioniera dei miliziani filorussi a giugno dello scorso anno nelle vicinanze di Lugansk. Secondo i ribelli, è stata catturata durante uno scontro con le truppe ucraine del battaglione Aydar. La stessa Nadiya però ha raccontato una versione differente in un’intervista a un giornalista russo della Komsomolskaja Pravda, Nikolai Varsegov, quando era ancora prigioniera dei miliziani in Ucraina. Ha detto di essere stata catturata insieme ad altri commilitoni sul campo di battaglia di Shchastya, mentre cercava di soccorrere i feriti. Non era cioè in missione di combattimento col suo elicottero, ma stava partecipando come volontaria in supporto a medici e infermieri militari. I suoi carcerieri l’hanno filmata ammanettata a un tubo mentre si rifiutava di rispondere alle loro domande e hanno caricato il video sul web. Nadiya è rimasta in prigionia nelle loro mani con certezza dal 18 giugno 2014, data della sua cattura e della diffusione del video, al 24 giugno, giorno in cui Varsegov l’ha intervistata. Ma poi di lei non si è saputo più niente. Finché non è ricomparsa davanti a un giudice a Voronezh, in Russia, il 9 luglio 2014, con l’accusa di immigrazione clandestina. Secondo il procuratore, era stata arrestata casualmente durante un controllo di routine perché trovata senza documenti. In un secondo tempo la polizia si sarebbe accorta di avere tra le mani un ufficiale dell’esercito ucraino. Le indagini del Comitato investigativo avrebbero poi ricondotto Nadiya all’uccisione dei due giornalisti russi. Secondo l’accusa, Nadiya, dopo essere stata catturata a Lugansk, sarebbe sfuggita ai suoi carcerieri, avrebbe disertato dall’esercito ucraino e cercato rifugio illegalmente in Russia attraversando il confine senza documenti. Lei invece racconta di essere stata consegnata ai russi, che l’hanno incappucciata e portata al di là del confine, dove ha avuto inizio il suo incubo.

Finora Nadiya ha passato più di un anno in detenzione cautelare, senza cioè che la sua colpevolezza fosse dimostrata. In ogni udienza di proroga della carcerazione, le richieste della difesa sono state puntualmente rigettate. A dicembre dello scorso anno, quando era ormai chiaro che non sarebbe uscita di galera tanto presto, Nadiya ha iniziato uno sciopero della fame. Non ha mangiato per 83 giorni. Ha perso quasi 20 chili ed è arrivata a un passo dalla morte. Ha anche stracciato ogni record del penitenziario. “Nessuno ha mai resistito tanto”, ha detto il medico della prigione a Feygin. “Di solito, dopo un paio di settimane la loro volontà crolla”. Per tutta risposta il giudice ha disposto il suo internamento nell’istituto psichiatrico Serbsky, una struttura statale tristemente famosa dai tempi dell’Urss come centro di detenzione dei dissidenti, che spesso erano dichiarati mentalmente infermi e sottoposti a inumani “trattamenti psichiatrici”. Nel frattempo, anche grazie al suo sciopero della fame, il caso di Nadiya è diventato internazionale. Manifestazioni per la sua liberazione si sono tenute in tutto il mondo, l’hashtag #FreeSavchenko si è diffuso sul web e la rappresentante degli Usa all’Onu, Samantha Power, ha portato il caso all’attenzione delle Nazioni Unite.

In patria Nadiya è diventata un’icona. Alle ultime elezioni parlamentari è stata candidata a distanza da Yulia Tymoshenko nel suo partito Batkyvshchyna, è stata eletta alla Rada. L’immunità parlamentare che le spetta è risultata ovviamente inutile in Russia, così come l’essere rappresentate dell’Ucraina presso la Pace, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Nadiya resta in carcere. L’avvocato Feygin dice di aver raccolto prove a sufficienza della sua innocenza, aggiungendo però che “i fatti non contano niente in questo processo”. Il portavoce del Comitato investigativo, Vladimir Markin, ha detto invece che “le prove raccolte dagli investigatori sono abbondanti e dimostrano la colpevolezza dell’accusata nell’uccisione di due o più persone sulla base di odio sociale e di un piano premeditato”.

Nadiya sarà giudicata in base dell’articolo 105 del codice penale russo, che prevede la condanna all’ergastolo per l’omicidio volontario. “Ma lo stesso codice penale proibisce la condanna a vita per le donne”, ha aggiunto Markin. “Nadiya Savchenko può essere condannata a un massimo di 25 anni”. Quello che non ha detto Markin è che la riduzione della pena massima consente di svolgere il processo senza l’ausilio di una giuria popolare. A giudicarla saranno tre giudici a porte chiuse, e la sentenza potrebbe arrivare in tempi rapidissimi.

Pura bellezza

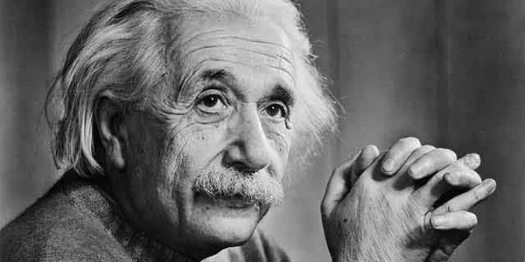

“Ci sono capolavori assoluti che ci emozionano intensamente, il Requiem di Mozart, l’Odissea, la Cappella Sistina, Re Lear… Coglierne lo splendore può richiedere un percorso di apprendistato. Ma il premio è la pura bellezza. E non solo: anche l’aprirsi ai nostri occhi di uno sguardo nuovo sul mondo. La Relatività Generale, il gioiello di Albert Einstein, è uno di questi.” (Carlo Rovelli, “Sette brevi lezioni di fisica”).

Sono passati 100 anni: l’articolo in cui Einstein presenta la sua teoria scientifica è del novembre 1915.

Visibile e invisibile dell’arte

Ho avuta la fortuna di avere due ottime colleghe di Storia dell’arte, Paola e Anna. Con una di loro ho collaborato durante l’anno (abbiamo insegnato insieme in tre corsi), con l’altra avevamo solo due classi comuni e la sto conoscendo meglio su facebook, scoprendo un mondo sorprendente. A loro ho pensato leggendo queste parole di Pierangelo Sequeri su un libro che ho appena terminato: “E’ diventato persino doloroso percepire la diffusione epidemica dell’asfissiante vuotezza di quel luogo comune nel quale si riassume la qualità dell’arte: «ci ha regalato emozioni». E’ un modo per non dire niente dell’arte, e delle sue immense corposità spirituali, ammiccando all’idea che, nell’indistinto dell’emozione, si è anche detto tutto quello che c’era da vedere, da sentire e da pensare. E’ il segno più eloquente della morte dell’arte. L’artista si svena per incorporare racconti di pensiero e visione di mondi, e l’utente finale non ha più parole e mente per riceverli. Ha provato emozioni. Ecco tutto. L’enorme lavoro spirituale e mentale dell’arte sincera e più sensibile all’impensato e al non percepito della vita quotidiana, affoga nell’indistinto di un generico senso di benessere e di eccitazione. In questa afasia della mente e dell’anima sensibile è proprio il visibile a morire, nella sua abissale eccedenza di riflessi dell’invisibile. Ed è proprio così che l’invisibile è perso. Narcosi e anestesia dei sensi spirituali, ecco cos’è l’arte come strumento del mero godimento senza mediazione di parole e racconti.” (Pierangelo Sequeri, Non ti farai idolo né immagine)

Idolatri senza dèi

Riporto parte di un testo che sto leggendo di Salvatore Natoli e che è per me fonte di molte riflessioni.

“Un argomento o un personaggi esistono se appaiono nei media. Se escono di scena è come se non fossero mai esistiti. Ci sono personaggi – e molti – ma c’è assenza d’opera. Fantasmi di verità, fantasmi di libertà. Peraltro, la comunicazione di massa vive e si alimenta di scoop, crea icone e devoti; fan impazziti eseguono danze tribali intorno all’idolo del momento. A ciò si accompagna una sorta di superstizione delle cose, la dipendenza – a seconda delle persone – da questo o quell’oggetto, quasi fosse un amuleto della vita quotidiana. […]

Che fine ha fatto l’Illuminismo? […] la nostra contemporaneità … certamente mostra segni di cattiva salute e quello di essere idolatri senza neppure dèi è il più preoccupante. L’esito tragico del titanismo novecentesco ha mostrato come fossero fallaci quegli idoli a cui si erano innalzati altari e sacrificate vittime, ma dalle ceneri dei titani è emersa una miriade di idoli tascabili. Dèi di un giorno, ed è già troppo. Gli dèi minori che oggi popolano la terra hanno poco da spartire con gli antichi dèi, nel cui nome si celebravano i grandi misteri della vita: la generazione, la nascita, la morte. La stessa idea cristiana di salvezza – promessa e mai compiuta – si è spenta. Al suo posto è subentrata quella di benessere, e la felicità, lungi dal coincidere con la realizzazione di sé, è identificata piuttosto con l’efficienza, con l’effetto fitness. Oggi più che un politeismo tollerante ci imbattiamo in un monoteismo perverso: l’Io/Dio.”

(Salvatore Natoli, “Non ti farai idolo né immagine”, Il Mulino)

Sopravvivere e sentirsi in colpa

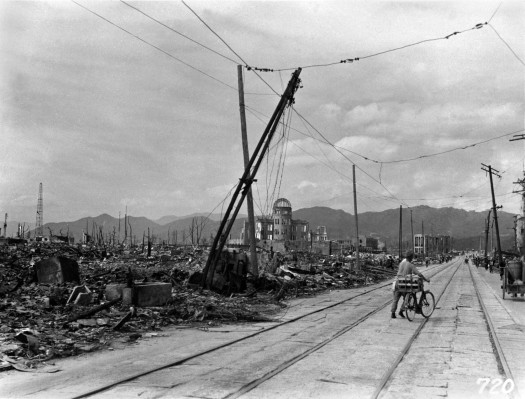

Alessandra Solarino su Rainews 24 presenta il libro di Kyoko Hayashi, una degli ultimi hibakusha, i sopravvissuti alle bombe atomiche di 70 anni fa. I fatti, i segni, la riflessione, la difficile memoria.

““N. è piena di morti, è completamente distrutta, non c’è più nemmeno un gatto vivo..una città completamente muta”. Kyoko Hayashi ha 85 anni e vive a Tokyo. Quel 9 agosto di 70 anni fa era a Nagasaki, al lavoro in una fabbrica di armi ad Urakami insieme ad altre studentesse. Da allora vive con quello che chiama un “nemico interno”, la radioattività nascosta nel suo corpo, indelebile come una stimmate. “Se penso al senso della mia vita dal 9 agosto ad oggi – scrive nella postfazione di “Nagasaki, racconti dell’atomica” – in ultima analisi credo sia stata nella testimonianza del rapporto tra corpo umano e nucleare. Se questo ha un suo valore per me è sufficiente”.

Le opere della Hayashi hanno, ad un primo livello di lettura, un valore di testimonianza. La scrittura descrive con la precisione asciutta di uno scienziato organismi che si liquefanno, larve che se ne nutrono, la lenta agonia di chi è consapevole di morire un po’ ogni giorno, senza mai indulgere nel patetico. È il racconto in presa diretta, attraverso i personaggi femminili, di quello che accadde a Nagasaki, ma anche di cosa significa vivere da sopravvissuti al disastro. Al centro dei racconti non c’è la “grande storia” ma la messa a nudo dell’animo umano di fronte all’indicibile. Una prosa distaccata e coinvolgente, che ci spinge ad interrogarci su come ognuno di noi avrebbe reagito in una situazione così estrema.

“Nagasaki. Racconti dell’atomica” (Gallucci editore, traduzione di Manuela Suriano), il primo libro della Hayashi pubblicato in Italia, si articola in quattro storie. Nella prima, I due segni tombali, la vicenda di due amiche. Entrambe colpite dalla bomba, entrambe tra i morti dell’atomica. Ma Yoko muore il 9 agosto mentre Wakako si spegne ogni giorno un pochino, e il suo tormento è l’aver lasciato l’amica sola, a morire. “Non c’era la possibilità di preoccuparsi per gli altri”. È il senso di colpa per essere sopravvissuta. E se anche la madre di Yoko accusa la giovane nel suo silenzio, Tsune, invece, pensa che “il puro desiderio di sopravvivere doveva averla spinta a lasciare Yoko e a usare le sue ultime forze per tornare da Tsune (ndr la madre), sulla montagna di mandarini”. “Le ragazze – dirà Tsune alla morte di Wakako – non hanno nessuna colpa”.

“Nagasaki. Racconti dell’atomica” (Gallucci editore, traduzione di Manuela Suriano), il primo libro della Hayashi pubblicato in Italia, si articola in quattro storie. Nella prima, I due segni tombali, la vicenda di due amiche. Entrambe colpite dalla bomba, entrambe tra i morti dell’atomica. Ma Yoko muore il 9 agosto mentre Wakako si spegne ogni giorno un pochino, e il suo tormento è l’aver lasciato l’amica sola, a morire. “Non c’era la possibilità di preoccuparsi per gli altri”. È il senso di colpa per essere sopravvissuta. E se anche la madre di Yoko accusa la giovane nel suo silenzio, Tsune, invece, pensa che “il puro desiderio di sopravvivere doveva averla spinta a lasciare Yoko e a usare le sue ultime forze per tornare da Tsune (ndr la madre), sulla montagna di mandarini”. “Le ragazze – dirà Tsune alla morte di Wakako – non hanno nessuna colpa”.

La Hayashi racconta quei primi, vani, tentativi di soccorso, quando ancora nessuno aveva capito cosa fosse successo: “avrebbe potuto detergerla…con l’acqua del pozzo in giardino. Grazie a quell’acqua pura attinta dalle profondità della terra, l’avrebbe ripulita del terribile veleno della bomba”. La solitudine di chi ha vissuto qualcosa che non si può raccontare. C’è chi ipotizza che il nemico abbia “buttato delle taniche di cherosene” per poi lanciare delle bombe incendiarie. “Non vedo altre possibilità” commenta un personaggio. Una donna urla: “Il sole sta cadendo!”. L’oscurità la reazione immediata al flash atomico: “Non vedevo niente anche se avevo gli occhi spalancati. Un buio che ha profondità non fa paura perché si può guardare in esso e non dubitare della propria vista, ma quello era un buio piatto incollato ai miei occhi”. Nel disastro non ci sono eroi ma restano i ruoli: il medico fa il medico, il militare il soldato, nel tentativo, forse, di dare ordine al caos. “Vita e morte erano come i due lati opposti di un sottile foglio di carta in balia del caso”.

I familiari delle vittime conservano le ossa dei loro morti, l’ultima cosa di loro che rimane: “La nostra bambina era esile, se trovi delle ossa sottili potrebbero essere le sue”. Un tema che ritorna nel racconto Il barattolo: “Kinuko aveva messo le ossa della madre e del padre in un barattolo vuoto e se lo portava a scuola tutti i giorni”. Un mese dopo la bomba l’erba torna a crescere. E la speranza si riaccende: “Anch’io potrò vivere, pensai tra le lacrime”. Centrale il tema di coloro che sembrano in salute ma portano “una bomba inesplosa dentro di sé”, divisi tra il terrore che quel “male dentro” si manifesti e quello spirito, tutto giapponese, ad andare avanti sempre e comunque: “La vita è così. Non ha senso stare fermi in un punto. Il presente deve essere sempre una nuova partenza”. Nel “barattolo” c’è chi, come Nishida, si sente a disagio “perché vorrei essere una vittima come voi”. Chi ha paura di restare in contatto con gli altri sopravvissuti, per non sentirsi dire: “mia madre è morta…mia moglie è morta…mia nuora è morta…”. E l’assurdo di dover dimostrare di essere hibakusha, qualcosa che non fa onore e che si preferirebbe nascondere, ma l’unico modo per ottenere le cure di stato: per avere il tesserino speciale bisogna portare tre testimoni vivi: “pressoché impossibile” commenta la protagonista de Il luogo del rito, il racconto forse più autobiografico. Per questo “la sofferenza di persone come Akiko e come me, anno dopo anno, diventa sempre più un problema che riguarda solo noi”.

Chiudiamo, a ritroso, con la prefazione del libro, dedicata ai lettori italiani. “La mia guerra era iniziata con i marinai che mi salutavano affabilmente sul fiume Giallo e finì con il bombardamento atomico”. Quei marinai erano italiani e il pensiero della scrittrice va a loro: “saranno tornati a casa tutti sani e salvi?”.”

Come state?

Oggi pubblico il “Buongiorno” di Massimo Gramellini pubblicato su “La Stampa” mettendo in evidenza in grassetto la condizione per me essenziale: “mi interessi”.

Oggi pubblico il “Buongiorno” di Massimo Gramellini pubblicato su “La Stampa” mettendo in evidenza in grassetto la condizione per me essenziale: “mi interessi”.

“Cosa farei se vedessi un uomo sul cornicione di un ponte con i piedi pronti al grande balzo? Jamie Harrington, dublinese di sedici anni, è salito sul ponte, si è seduto accanto all’aspirante suicida e gli ha gettato al collo solamente due parole: «Stai bene?». Per tutta risposta l’uomo si è messo a piangere. In tre quarti d’ora di monologo ha concentrato le miserie di una vita.

La sensazione di essere invisibile, inutile, inadeguato. Jamie gli ha lasciato finire il racconto e poi ha detto: «Stanotte non riuscirei a dormire se ti sapessi in giro da solo per la città. Chiamerò un’ambulanza perché ti porti in ospedale». L’uomo alla deriva si è lasciato trarre in salvo: più per non deludere il nuovo amico che per altro. Si sono scambiati i numeri di telefono. A tre mesi da quella notte lo smartphone di Jamie ha suonato e lui ha subito riconosciuto la voce: «Stai bene? Sono state quelle due parole a salvarmi». «Com’è possibile che ti siano bastate due parole?», gli ha chiesto Jamie. «Immagina se per tutta la vita non te le avesse rivolte mai nessuno».

Stai bene. Nel comunicare col prossimo, persino con le persone amate, si preferisce usarne altre più intrusive. «Come è andata?», «Con chi sei stato?». E quando si chiede a qualcuno come sta è solo per recitare una formula di cortesia che spesso non prevede di prestare attenzione alla risposta. Eppure, se pronunciate a cuore aperto, quelle due parole pare facciano miracoli. L’uomo che voleva togliersi la vita ne ha appena creata una nuova, con la collaborazione decisiva di sua moglie. Dice che aspettano un maschio e che lo chiameranno Jamie.”

Cosa siamo noi?

“Che posto abbiamo noi, esseri umani che percepiscono, decidono, ridono e piangono, in questo grande affresco del mondo che offre la fisica contemporanea? Se il mondo è un pullulare di effimeri quanti di spazio e di materia, un immenso gioco di incastri di spazio e di particelle elementari, noi cosa siamo? Siamo fatti anche noi solo di quanti e particelle? Ma allora da dove viene quella sensazione di esistere singolarmente e in prima persone che prova ciascuno di noi? Allora cosa sono i nostri valori, i nostri sogni, le nostre emozioni, il nostro sapere? Cosa siamo noi, in questo mondo sterminato e rutilante?” (Carlo Rovelli, “Sette brevi lezioni di fisica”, pag. 71)

6 agosto 1945: quale eredità?

Hiroshima, la memoria, il nucleare oggi, Fukushima, la dialettica politica, il compromesso: tutto questo nell’articolo di Stefano Vecchia su Avvenire.

“«Sempre più anche in Giappone tendiamo a considerare chi è in disaccordo con noi come nemico e vogliamo sconfiggerlo con ogni mezzo. Ignorando volutamente che proprio la volontà di vittoria è ciò che creato le armi nucleari e, oggi, ci tiene lontano dalla soluzione o addirittura ci spinge verso la Terza guerra mondiale, già avviata».

A segnalare la posizione del pacifismo giapponese, a distanza di 70 anni dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki e in un clima di rinnovato nazionalismo, è Steven Leeper, pacifista e antinuclearista. Primo non-giapponese a guidare la Fondazione per la Cultura della Pace di Hiroshima, lo statunitense Leeper è oggi docente all’università della prima città-martire dell’atomica, dove la bomba provocò complessivamente 150mila vittime.

Quali emozioni suscita nei giapponesi, unici nella storia ad avere subito un bombardamento atomico, il 70° anniversario dell’olocausto di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945)?

«Come la maggior parte delle nazioni e il mondo in questi tempi, il Giappone va polarizzandosi o, piuttosto, multipolarizzandosi. Ne conseguono anche visioni diverse sull’olocausto e sulle conseguenze che continuano tutt’oggi. Il revisionismo ufficiale, mentre spinge a sottovalutare il ruolo giapponese nel conflitto in Asia-Pacifico, minimizza anche gli effetti che la guerra ha avuto sulla nazione, incluse le ragioni dei bombardamenti atomici e le conseguenze per la popolazione. A Hiroshima prendiamo ovviamente sul serio l’anniversario. La popolazione ritiene l’uso dell’atomica sulle due città una tragedia terribile e inumana, che dobbiamo ricordare per evitare che si ripeta».

Qual è la percezione che i giapponesi d’oggi hanno dell’olocausto nucleare e come questo influisce sulle loro vite?

«In maggioranza, nonostante quello che ci si potrebbe aspettare, i giapponesi non odiano gli Stati Uniti che sganciarono su di loro le prime e uniche atomiche sperimentate su una vasta popolazione civile. Vogliono la riconciliazione e la promozione di dialogo e negoziati che risolvano i conflitti. Credono che le armi atomiche debbano essere abolite e usano gli esempi di Hiroshima e Nagasaki per sostenere la loro causa. D’altra parte non manca chi – pure a Hiroshima – crede che il Giappone debba dotarsi di armi nucleari e prepararsi a utilizzarle per difendersi da potenziali nemici, come Cina e Corea del Nord. Per essi, i bombardamenti sono stati terribili e la guerra un inferno che è però una soluzione migliore rispetto a manifestare debolezza davanti al nemico. Ritengono che il Giappone debba avere un ruolo di potenza che gli spetta di diritto. Un terzo gruppo, giovani soprattutto, semplicemente ignora il problema. Per essi le armi atomiche sono storia e l’impegno per la pace è irrilevante. Quello che vogliono sono un lavoro e una vita felice per se stessi e per i loro figli, rifiutano l’impegno e cercano solo il benessere».

Come si situa la ricorrenza di quest’anno, nel contesto del nazionalismo crescente e dell’emergenza energetica innescata dalla crisi della centrale di Fukushima-1 con lo tsunami dell’11 marzo 2011?

«La stessa polarizzazione che riscontro per la memoria dell’atomica, si evidenzia riguardo la vicenda di Fukushima e l’uso dell’energia nucleare. In generale, i pacifisti sono contrari al ripristino delle centrali (chiuse nella loro totalità dopo il blocco dei reattori di Fukushima), mentre gente della destra, nazionalisti e molti imprenditori (soprattutto quelli connessi all’industria nucleare) vogliono la riaccensione dei reattori per aumentare l’autosufficienza energetica e abbassare il costo dell’elettricità. Una posizione contestata dalle popolazioni locali ma che sta risultando vincente. Molti altri, tuttavia, forse la maggioranza, non sanno che cosa pensare riguardo l’energia nucleare e lasciano la questione agli esperti e al governo».

«La stessa polarizzazione che riscontro per la memoria dell’atomica, si evidenzia riguardo la vicenda di Fukushima e l’uso dell’energia nucleare. In generale, i pacifisti sono contrari al ripristino delle centrali (chiuse nella loro totalità dopo il blocco dei reattori di Fukushima), mentre gente della destra, nazionalisti e molti imprenditori (soprattutto quelli connessi all’industria nucleare) vogliono la riaccensione dei reattori per aumentare l’autosufficienza energetica e abbassare il costo dell’elettricità. Una posizione contestata dalle popolazioni locali ma che sta risultando vincente. Molti altri, tuttavia, forse la maggioranza, non sanno che cosa pensare riguardo l’energia nucleare e lasciano la questione agli esperti e al governo».

Come l’attivismo antinuclearista e pacifista in Giappone può agire in una nazione che sembra ansiosa di dimenticare quegli eventi e le loro conseguenze?

«Io, come me molti altri, considero il potere nucleare (meglio, l’energia che ne deriva) una minaccia diretta alla vita umana su questo pianeta. Comunque, il problema più grande a cui ci troviamo davanti è una patetica incompetenza a risolvere pacificamente i conflitti. I favorevoli e contrari al nucleare, sia quello di uso bellico, sia civile, sono così avversi gli uni agli altri che non possono nemmeno entrare nella stessa stanza per cercare la verità e risolvere i problemi. Non sanno come farlo, non lo credono nemmeno possibile. Piuttosto che discutere i nostri conflitti con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa, ci focalizziamo sulla vittoria. Cerchiamo di eleggere politici che facciano quello che vogliamo e se non ci riusciamo, protestiamo, manifestiamo e operiamo per rendere impossibile agli altri di imporci la loro visione. Così facendo, alla fine impedendo a noi e a loro di arrivare a un qualche compromesso».”

Una porta nel Tetragramma

“Rientra in quei nomi detti “teomorfici”, nomi che sono “portatori del nome di Dio”. […] Il termine ebraico yehudah (“ebreo”) è formato da cinque lettere (yod, he, waw, dalet, he): sono le quattro lettere del tetragramma, con l’aggiunta della lettera dalet. Questa in ebraico significa “porta”; il dalet è come la porta d’entrata nelle parole. Essere yehudah significa letteralmente, mettere una porta nel Tetragramma […] entrare in un tempo che non “accetta” l’adesso. Significa aprire la porta del presente, scardinarla, per proiettarsi incessantemente nel passato e nel futuro. Essere ebreo significa portare le tre dimensioni del tempo: passato, presente, futuro, ossia la memoria, la vita, la speranza. Per l’ebreo, “essere” significa “divenire” e non stabilizzarsi su un’identità, sul “medesimo”.”

(Marc Alain Ouaknin, Le dieci parole)

Tra attesa e desiderio

Non mi dispiace l’attesa. Mi spiego: non mi riferisco ad aspettare qualcuno in ritardo o magari all’esito di un esame o di un accertamento. Penso al periodo in cui un desiderio ha il tempo di formarsi, crescere, definirsi: vi si concentrano aspettative, pensieri, emozioni, immagini, fantasie, tutti generalmente positivi. Quando ho un appuntamento, anche semplicemente andare a prendere Sara in stazione, arrivo in anticipo e mi porto sempre dietro un libro. Quel tempo di attesa tra quando spengo il motore dell’auto e l’arrivo del treno non mi dispiace affatto, non lo evito, anzi lo cerco. Diciamo che vivo il tempo dell’attesa in modo proficuo, fertile e non sempre legato al desiderio dell’ottenimento della cosa o della persona aspettata. Ecco perché forse mi trovo a metà tra il concetto di sete del buddhismo e un brano di Charles Juliet che ho letto stamattina. Tra le quattro nobili verità enunciate dal Buddha si ricorda: “Questa, o monaci, è la santa verità circa l’origine del dolore: essa è quella sete che è causa di rinascita, che è congiunta con la gioia e col desiderio, che trova godimento ora qui ora là; sete di piacere, sete di esistenza, sete di estinzione”. Attraverso l’Ottuplice sentiero si deve cercare di arrivare alla soppressione di questa sete “annientando completamente il desiderio, bandirla, reprimerla, liberarsi da essa, distaccarsi”. E’ facile comprendere come la nostra mentalità formata dalla cultura del desiderio (scopo principale di un qualsiasi spot pubblicitario) sia lontana da queste idee. Messe le cose in questa maniera, il discernimento pare abbastanza semplice. Ecco che a complicare le cose arrivano testi come questo estratto di “Dans la lumière des saisons” di Charles Juliet, a cui si fa riferimento a un altro tipo di attesa o desiderio o sete:

Non mi dispiace l’attesa. Mi spiego: non mi riferisco ad aspettare qualcuno in ritardo o magari all’esito di un esame o di un accertamento. Penso al periodo in cui un desiderio ha il tempo di formarsi, crescere, definirsi: vi si concentrano aspettative, pensieri, emozioni, immagini, fantasie, tutti generalmente positivi. Quando ho un appuntamento, anche semplicemente andare a prendere Sara in stazione, arrivo in anticipo e mi porto sempre dietro un libro. Quel tempo di attesa tra quando spengo il motore dell’auto e l’arrivo del treno non mi dispiace affatto, non lo evito, anzi lo cerco. Diciamo che vivo il tempo dell’attesa in modo proficuo, fertile e non sempre legato al desiderio dell’ottenimento della cosa o della persona aspettata. Ecco perché forse mi trovo a metà tra il concetto di sete del buddhismo e un brano di Charles Juliet che ho letto stamattina. Tra le quattro nobili verità enunciate dal Buddha si ricorda: “Questa, o monaci, è la santa verità circa l’origine del dolore: essa è quella sete che è causa di rinascita, che è congiunta con la gioia e col desiderio, che trova godimento ora qui ora là; sete di piacere, sete di esistenza, sete di estinzione”. Attraverso l’Ottuplice sentiero si deve cercare di arrivare alla soppressione di questa sete “annientando completamente il desiderio, bandirla, reprimerla, liberarsi da essa, distaccarsi”. E’ facile comprendere come la nostra mentalità formata dalla cultura del desiderio (scopo principale di un qualsiasi spot pubblicitario) sia lontana da queste idee. Messe le cose in questa maniera, il discernimento pare abbastanza semplice. Ecco che a complicare le cose arrivano testi come questo estratto di “Dans la lumière des saisons” di Charles Juliet, a cui si fa riferimento a un altro tipo di attesa o desiderio o sete:

“L’attesa. Avete conosciuto, conoscete che cos’è l’attesa? Quell’attesa che per anni non ha smesso di tormentarmi, che m’ha impedito di partecipare, che ha reso vano ciò che avrebbe dovuto farmi sazio. Se sapeste in quale deserto m’ha costretto a vivere. Nulla di ciò che mi si offriva era a misura della mia sete. E di che cosa ero io in attesa? Non avrei saputo dirlo di preciso. Senza dubbio, ero in attesa dell’evento meraviglioso capace d’appagare la sete di ciò che manca ad ogni vita. Ma non c’è alcun evento meraviglioso e io comprendo soltanto ora che non ho da lamentarmene. Ciò che è in grado di rispondere a quella attesa non può venire a noi che dall’istante – quell’istante che è là, prima che muoviamo qualsivoglia nostro passo, e che si offre alla nostra brama. Ma spesso noi lo troviamo troppo grigio, troppo banale e, poiché non ci sembra degno di veicolare ciò di cui desideriamo saziarci, lo oltrepassiamo senza cercare di scoprire ciò che esso cela. Che sbaglio! In ogni momento la vita abbonda, scorre, irriga il quotidiano al quale non sappiamo prestare attenzione. E’ dalla realtà più ordinaria che filtra l’acqua della sorgente. Ma prima di arrivare a comprenderlo, ad ammetterlo, c’è tanto da sfrondare.

L’avidità che tale attesa presupponeva, mi rendevo ben conto che era eccessiva, e ho fatto ricorso a diversi mezzi per tentare di contenerla, ma nessuno ha avuto la ben che minima efficacia. Esistono in noi appetiti, paure, vincoli, angosce… che non siamo in grado di controllare, per quanto grandi siano la lucidità, la determinazione, la conoscenza di noi che mettiamo in opera per dominarli. Il tedio, che nulla riesce a dissipare, è la conseguenza dell’attesa che viviamo fin dall’inizio come immancabilmente delusa. Fin dall’adolescenza ho imparato a leggere su alcuni volti e in alcuni sguardi la forma di tedio in cui si manifesta la sofferenza di una mancanza fondamentale.

L’avidità che tale attesa presupponeva, mi rendevo ben conto che era eccessiva, e ho fatto ricorso a diversi mezzi per tentare di contenerla, ma nessuno ha avuto la ben che minima efficacia. Esistono in noi appetiti, paure, vincoli, angosce… che non siamo in grado di controllare, per quanto grandi siano la lucidità, la determinazione, la conoscenza di noi che mettiamo in opera per dominarli. Il tedio, che nulla riesce a dissipare, è la conseguenza dell’attesa che viviamo fin dall’inizio come immancabilmente delusa. Fin dall’adolescenza ho imparato a leggere su alcuni volti e in alcuni sguardi la forma di tedio in cui si manifesta la sofferenza di una mancanza fondamentale.

L’attesa e la paura. La paura e l’attesa. Non credete che ambedue definiscano, per una grande parte, l’essere umano?”.

Non penso che alla fine i due punti di vista siano così distanti come possono apparire a uno sguardo veloce e posato sulla superficie; in fin dei conti anche il credente buddhista è teso a qualcosa, pur cercando di non fondare questa tensione sul desiderio, sulla brama. Mario Bertin, commentando le parole di Juliet, scrive: “Non un’attesa totalmente passiva. Un’attesa che è tensione versa qualcosa capace di saziare il nostro desiderio. Di appagare la sete di ciò che sentiamo mancarci. Perché non esiste alcun senso predefinito della vita. Il senso della vita, afferma Chaplin in Luci della ribalta, è il desiderio. Quel richiamo ad un oltre sempre inattingibile, che non si spegne mai. Il desiderio traccia la strada – ma te ne accorgi percorrendola – e infonde l’energia per andare verso ciò che l’autore chiama “la sorgente”, cioè verso la propria verità. L’istante è quello che viene immediatamente prima che cominci il nostro cammino. E’ un clic… E’ come un bagliore improvviso, che ci fa intravvedere una strada, da prendere piuttosto che qualsiasi altra strada. Senza ragioni. E’ un lampo nella notte. Soltanto una intuizione… Quasi sempre l’istante si configura in una circostanza banale, quotidiana, che sembra non avere alcun rapporto con il nostro desiderio, con quello che pensiamo sia in grado di saziare la nostra fame. Ma non è così. L’istante è soltanto il momento in cui si dischiude lo spiraglio. Quello che cerchiamo sta oltre la soglia. E non lo vediamo. Non siamo noi ad andare verso l’oggetto del nostro desiderio. D’altronde, il nostro desiderio non ha alcun oggetto. E’ la stessa energia vitale che scorre abbondante e che “irriga il quotidiano” a portarci verso di lui e ad offrircelo in dono. La verità è davanti a noi, “umile, quotidiana, feconda, inesauribile”. Dobbiamo soltanto essere disponibili ad accoglierla. E allora, come d’incanto, tutto si mostra e si chiarisce, il senso di tutto si illumina e si fa evidente. Come in una nuova nascita, si presenta la possibilità di

“suscitare

il me stesso

che dovrà

darmi alla luce”.”

E non penso che alla fine si sia così lontani di quella ricerca del vero sé che sia oltre la propria semplice autopercezione cosciente, cammino al centro delle religioni orientali.

(i testi di Juliet e Bertin sono tratti da “Scuola e formazione” pagg.33-34)

Il grido dei 40 ultraortodossi

Pubblico un breve articolo di Leonard Berberi dal blog Falafel Cafè.

“All’ennesima dichiarazione omofoba non ce l’hanno fatta. Hanno aspettato, invano, un paio d’ore nella speranza che qualche altro leader replicasse. Che smentisse. Che criticasse. Quando attorno a quelle parole hanno notato solo il silenzio hanno aperto un file Word, hanno scritto alcune frasi. Poi hanno messo – uno dopo l’altro – nomi e cognomi. «Eccoci qui, con le nostre vere identità. Non ci vogliamo nascondere più. Siamo tutti gay. Quei gay che il rabbino Elyakim Levanon proprio non accetta».

E omosessuali lo sono davvero tutti e quaranta quelli dell’elenco diventato pubblico e che continua ad allungarsi. Un coming out di massa, mai avvenuto nella storia d’Israele, che vede protagonisti tutti ex studenti delle yeshiva, le scuole religiose ebraiche, che per la prima volta hanno detto chi sono davvero. Stufi di sentire il rabbino di ultradestra Levanon aggredire la comunità Lgbt. «L’omosessualità è una perversione, è un peccato», aveva detto pochi giorni prima il religioso.

«Non è la prima volta che sentiamo frasi del genere, ma quando è troppo è troppo», spiega al sito informativo Nrg Daniel Jonas, religioso, attivista Lgbt dell’associazione «Havruta» e promotore della lettera pubblica. «Il miglior modo per combattere l’omofobia è mostrare alle persone che tu esisti». Ed eccola la lettera. Indirizzata proprio a lui, Levanon.

Ma genitori, fratelli e sorelle, parenti e amici sapevano dell’omosessualità dei quaranta? «I famigliari più stretti sì – chiarisce Jonas – ma non gli altri». E invita il religioso a confrontarsi con loro, ad ascoltare le loro ragioni, a mettere da parte la convinzione che basti una «terapia» per la conversione in eterosessuali. Una mano tesa a lui ma anche alle altre guide spirituali di quelle comunità ultraortodosse dove essere gay è considerato ancora un tabù e qualcosa da tenere confinato tra le mura di casa.”

Albini in Tanzania

Sul numero di luglio/agosto di Nigrizia, ho trovato questo articolo sulla condizione delle persone albine in Tanzania. La penna è quella di Giorgio Brocco, dottorando presso l’Istituto di antropologia sociale e culturale della Freie Universität di Berlino.

Sul numero di luglio/agosto di Nigrizia, ho trovato questo articolo sulla condizione delle persone albine in Tanzania. La penna è quella di Giorgio Brocco, dottorando presso l’Istituto di antropologia sociale e culturale della Freie Universität di Berlino.

“Sisi, kama albino, watu wenye ulemavu wa ngozi, hapa nchini Tanzania, tuna matatizo mengi sasa kama muda wote!». «Noi, come albini, persone con albinismo, qui in Tanzania abbiamo molti problemi adesso e sempre!».

Queste le parole che uno dei responsabili dell’organizzazione delle persone con albinismo in Tanzania (Tanzania Albinism Society) ha pronunciato in un incontro all’ospedale Ocean Road Cancer Institute, a Dar es Salaam. Era marzo e il giorno prima aveva ricevuto la notizia di un altro, l’ennesimo, bambino con albinismo, nella regione di Geita, sottratto con violenza alla madre e barbaramente ucciso. Il suo corpo sarebbe stato trovato circa una settimana dopo in una fossa, con gli arti amputati. Dall’inizio del 2000, sono state registrate da parte delle autorità tanzaniane circa 76 uccisioni e più di 100 aggressioni ai danni di persone con albinismo nelle regioni dei Grandi Laghi (Mwanza, Shinyanga, Tabora, ecc.). Le ragioni di queste atrocità sono da rintracciare nella marginalizzazione sociale delle persone con albinismo e nel cosiddetto “mercato dell’occulto”, all’interno del quale è diffusa la credenza che gli arti e il sangue delle persone con albinismo possano dare ricchezza e fortuna ai cercatori di minerali, ai pescatori delle industrie limitrofe al Lago Vittoria e a facoltosi uomini d’affari tanzaniani. Per tali motivi, le persone con albinismo nutrono il timore che, in prossimità delle elezioni nazionali, che si terranno il prossimo 25 ottobre, le atrocità e gli omicidi a loro danno possano perpetrarsi nuovamente. L’albinismo è una condizione che si manifesta fenotipicamente attraverso l’ipopigmentazione della pelle, dei capelli e delle pupille. In Tanzania, nonostante non sia ancora stato condotto un censimento su scala nazionale, si ipotizza che la percentuale di persone con albinismo sia nettamente superiore alla media europea e statunitense: circa un individuo ogni 20mila. Il governo tanzaniano ha stimato – nell’ultimo censimento nazionale condotto nel 2012 – che la popolazione con albinismo sia composta da almeno

16mila individui, lo 0,04% sul totale di quasi 45 milioni di abitanti. Secondo altre fonti, tra cui la prestigiosa rivista Bmc Public Health Journal, vivrebbe nel paese circa una persona con albinismo ogni 4mila individui.

In Tanzania li chiamano comunemente zeruzeru (fantasma), dili (affare) e mzungu (europeo, persona dalla pelle bianca). Termini offensivi, testimonianza diretta dello stigma e della discriminazione di cui sono vittime. Una discriminazione che si perpetua da tempo per le strade delle città e dei villaggi tanzaniani. Ma che si manifesta anche a livello ufficiale. Un indice di ciò è presente nel vocabolario della lingua swahili (Kamusi ya Kiswahili Sanifu): zeruzeru, infatti, è indicato, insieme ad albino, come termine per designare le persone con albinismo. Il loro stare ai margini delle comunità, anche per ragioni economiche, ha contribuito al loro isolamento e rafforzato i pregiudizi. Fino a qualche anno fa, nei piccoli villaggi del distretto di Kilolo (regione di Iringa) era diffusa l’idea che l’albinismo fosse una maledizione (laana) inflitta dagli antenati o da Dio, per i misfatti compiuti in passato da uno dei membri, alla famiglia in cui era nato il bambino/a con la condizione congenita. Ancora oggi, una donna che partorisca anche solo un bambino con albinismo viene considerata dalla comunità, e in alcuni casi dal marito stesso, un essere malfermo (mtu mgonjwa) fino a quando non dà alla luce un individuo “sano”. In alcuni casi, il solo guardare una persona con albinismo, o mangiare il cibo confezionato da questa, si pensa che possa causare la nascita di prole con quel problema. E le discriminazioni accadono anche nelle grandi città, e non solo nei villaggi di campagna. A Dar es Salaam o a Iringa alcuni datori di lavori hanno deciso di non assumere persone con albinismo perché le considerano non all’altezza di svolgere semplici mansioni, e non dotate di elevate facoltà intellettive. Tuttavia, la città è più inclusiva e offre maggiori chance delle aree rurali. A migliorare la situazione anche i nuovi social media, Internet e le campagne di sensibilizzazione condotte da organizzazioni governative e non. Non è una caso che termini quali albino (albino) o mtu mwenye ulamavu wa ngozi (“persona con disabilità della pelle”) siano molti diffusi a Dar es Salaam o a Mwanza, rispetto ad altri luoghi.

Dal 2008 a oggi, il governo ha preso molti provvedimenti per arginare il fenomeno delle uccisioni delle persone con albinismo. A seguito delle pressioni della comunità internazionale, il presidente Jakaya Kikwete, condannando le atrocità perpetrate nei confronti di questi, ha più volte affermato di volere organizzare una forza congiunta composta dall’esercito, dai membri di alcune organizzazioni di guaritori tradizionali (waganga wa jadi) per scovare i malfattori e gli “stregoni” che compiono tali barbarie nei confronti delle persone con albinismo. A marzo di quest’anno, è stata comminata la condanna a morte a quattro individui colpevoli di avere ucciso una bambina, e le liste nazionali di guaritori tradizionali sono state ulteriormente revisionate e aggiornate. La Tanzania Albinism Society (Tas) e la Under the Same Sun (Utss) – una ong cristiano-pentecostale fondata in Canada – sono molto attive, invece, nell’organizzare campagne di sensibilizzazione in tutto il paese. Il 13 giugno è la data scelta per celebrare il “Giorno internazionale dell’albinismo” ad Arusha, indetto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Inoltre, la Utss, fin dalla sua creazione nel 2008, ha elargito più di 320 borse di studio a persone con albinismo, prodigandosi per la distribuzione su larga scala delle creme solari, in collaborazione con il Kilimanjaro Christian Medical Center. La struttura sanitaria, fondata dalla Good Samaritan Foundation, dispone di un centro di dermatologia avanzato per la cura dei tumori della pelle e ha avviato un programma per confezionare creme solari in loco e distribuirle gratuitamente in tutto il paese. Anche le comunità cristiane e musulmane tanzaniane si sono sin da subito mobilitate per condannare il fenomeno degli omicidi commessi nella regione dei Grandi Laghi e per avviare programmi umanitari al fine di distribuire creme solari e medicine alla popolazione con albinismo. L’Esercito della salvezza, per esempio, distribuisce borse di studio agli studenti con albinismo di alcune scuole primarie nel distretto di Ilala, a Dar es Salaam; mentre la Muzdafarah Charity Organization, con l’aiuto dell’ambasciatore turco, ha avviato dal 2014 un programma per la distribuzione di creme solari e medicinali.”

Dal 2008 a oggi, il governo ha preso molti provvedimenti per arginare il fenomeno delle uccisioni delle persone con albinismo. A seguito delle pressioni della comunità internazionale, il presidente Jakaya Kikwete, condannando le atrocità perpetrate nei confronti di questi, ha più volte affermato di volere organizzare una forza congiunta composta dall’esercito, dai membri di alcune organizzazioni di guaritori tradizionali (waganga wa jadi) per scovare i malfattori e gli “stregoni” che compiono tali barbarie nei confronti delle persone con albinismo. A marzo di quest’anno, è stata comminata la condanna a morte a quattro individui colpevoli di avere ucciso una bambina, e le liste nazionali di guaritori tradizionali sono state ulteriormente revisionate e aggiornate. La Tanzania Albinism Society (Tas) e la Under the Same Sun (Utss) – una ong cristiano-pentecostale fondata in Canada – sono molto attive, invece, nell’organizzare campagne di sensibilizzazione in tutto il paese. Il 13 giugno è la data scelta per celebrare il “Giorno internazionale dell’albinismo” ad Arusha, indetto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Inoltre, la Utss, fin dalla sua creazione nel 2008, ha elargito più di 320 borse di studio a persone con albinismo, prodigandosi per la distribuzione su larga scala delle creme solari, in collaborazione con il Kilimanjaro Christian Medical Center. La struttura sanitaria, fondata dalla Good Samaritan Foundation, dispone di un centro di dermatologia avanzato per la cura dei tumori della pelle e ha avviato un programma per confezionare creme solari in loco e distribuirle gratuitamente in tutto il paese. Anche le comunità cristiane e musulmane tanzaniane si sono sin da subito mobilitate per condannare il fenomeno degli omicidi commessi nella regione dei Grandi Laghi e per avviare programmi umanitari al fine di distribuire creme solari e medicine alla popolazione con albinismo. L’Esercito della salvezza, per esempio, distribuisce borse di studio agli studenti con albinismo di alcune scuole primarie nel distretto di Ilala, a Dar es Salaam; mentre la Muzdafarah Charity Organization, con l’aiuto dell’ambasciatore turco, ha avviato dal 2014 un programma per la distribuzione di creme solari e medicinali.”