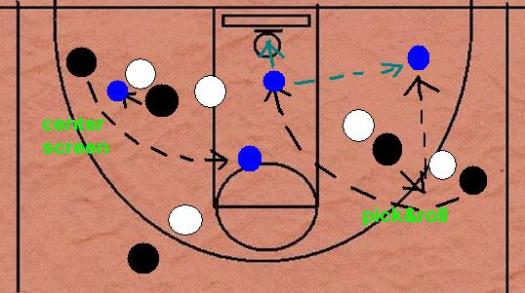

Un libro iniziato il 7 aprile e finito il 9. La storia è quella di un ebreo nato e cresciuto all’interno di una famiglia ebrea ortodossa e che inizia a ribellarsi. Riporto una citazione che fa assaporare la vivacità del testo e che getta sul foglio una ridda di idee suscettibili di molti approfondimenti. “Meglio non provocarLo. Sono stato sulla scacchiera di Dio abbastanza a lungo da sapere che ogni mossa in avanti, ogni piccola buona notizia – Successo! Matrimonio! Figlio! – è soltanto un «trucco divino», una finta, un falso, una trappola. Sembra che io mi stia facendo strada sulla scacchiera, ma in men che non si dica Dio dà scacco matto e la società che mi aveva assunto fallisce, la moglie muore, il figlio neonato soffoca nel sonno. Il «pick-and-roll» di Dio. Il bluff a poker del Signore. «Dio è qui. Dio è lì. Dio è ovunque in ogni dì.»

«Dammi retta» dice il Topo A, «quel cazzo di formaggio è una trappola.»

«Ma la pianti?» mugola il Topo B. «Quanto sei pessim… zac!»”.

(Il lamento del prepuzio, Shalom Auslander)

Intersecazioni

Anobii mi dice che dal 1 gennaio ad oggi ho letto 20 libri. Sorrido perché mi viene in mente mia madre che dalle elementari alla terza media mi supplicava di leggere qualcosa: “ma perché non leggi mai?” “leggere fa bene, ti aiuta” “come pensi di poter fare il liceo senza leggere niente, guarda tua sorella”…

Poi, non so cosa sia successo. Mi ricordo in maniera ben distinta che uno dei primi autori ad avermi appassionato è stato Pavese. Da bambino passavo le estati in campagna, dai nonni, e i ritmi erano quelli della vita dei campi. Oggi, tra l’altro sarebbe stato il 96° compleanno della nonna Mina… (intersecazione prima). Lì, nella libreria della zia, ho scoperto Pavese. Mi è tornato alla mente (intersecazione seconda) in questi giorni in cui mi è venuta voglia di rileggere “La luna e i falò” e mi sono ritrovato in queste parole: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Il 1° maggio sono stato a Barbana (intersecazione terza). Era da almeno trent’anni che non ci mettevo piede. Non vi sono legato per il culto mariano (non è decisamente il mio forte), ma per una sorta di culto della memoria. Vi andavo in pellegrinaggio con i nonni, si muoveva l’intero paese, era una festa che durava tutto il giorno, anzi, iniziava il giorno prima con la preparazione di tutte le cose da portare via per pranzare sotto i pini marittimi. E’ un ricordo caldo e felice della mia infanzia, un po’ annebbiato, ma al quale il compleanno della nonna, il libro di Pavese e la visita del 1° maggio hanno tolto un po’ di patina.

“Anche la storia della luna e dei falò la sapevo. Soltanto, m’ero accorto, che non sapevo più di saperla”.

La colpa

Sono nervoso, arrabbiato. Scriverò poco. Una brevissima frase presa sempre da “Centomila giornate di preghiera”: «Per rispondere alla tua domanda: tuo padre non era un assassino. Ma per chi lo aveva messo in prigione era colpevole: di essere un cinese, un chirurgo, una persona colta». Penso, e qui mi allontano dalla citazione, che ci siano colpe che non sono colpe, quanto meno non sono colpe pure, ma provocate o motivate, almeno spiegabili. E allora sento il bisogno di capire, di comprendere, di sentire tutte le parti, il presunto innocente e il presunto colpevole. Soprattutto se poi sono chiamato a esprimere una scelta: non voglio stare per partito preso dalla parte del presunto innocente. Non mi piace la presunzione. Non voglio per forza condannare chi ha la presunta colpa. La colpa… Senso di colpa… Assunzione di colpa… Complesso di colpa… Complemento di colpa… Concorso di colpa… Presunzione di colpa… Verbi di colpa… “Colpa in canna” è quella che non voglio per forza sparare su chi tu mi chiedi di colpire. Amen.

da “Centomila giornate di preghiera”: «Per rispondere alla tua domanda: tuo padre non era un assassino. Ma per chi lo aveva messo in prigione era colpevole: di essere un cinese, un chirurgo, una persona colta». Penso, e qui mi allontano dalla citazione, che ci siano colpe che non sono colpe, quanto meno non sono colpe pure, ma provocate o motivate, almeno spiegabili. E allora sento il bisogno di capire, di comprendere, di sentire tutte le parti, il presunto innocente e il presunto colpevole. Soprattutto se poi sono chiamato a esprimere una scelta: non voglio stare per partito preso dalla parte del presunto innocente. Non mi piace la presunzione. Non voglio per forza condannare chi ha la presunta colpa. La colpa… Senso di colpa… Assunzione di colpa… Complesso di colpa… Complemento di colpa… Concorso di colpa… Presunzione di colpa… Verbi di colpa… “Colpa in canna” è quella che non voglio per forza sparare su chi tu mi chiedi di colpire. Amen.

Fuori dai cardini

Sto riorganizzando le lezioni su terrorismi e fondamentalismi religiosi per le quinte, sui rischi delle Ideologie con la I maiuscola, disponibili, in nome di se stesse, a calpestare la dignità di interi popoli o gruppi sociali, etnici, politici, religiosi. Una delle domande che emergono frequentemente è “Ma come può succedere che si arrivi a quel punto? Cosa fa sì che molte persone ci credano e sacrifichino le proprie vite e quelle altrui, magari anche della propria famiglia?”. Le risposte sono molte, ma poco fa mi sono imbattuto in questa citazione contenuta nel bel libro di Miachael Burleigh “In nome di Dio. Religione, politica e totalitarismo. Da Hitler ad Al Qaeda”.

“In due periodi cruciali per la Germania, quello della superinflazione tra il 1919 e il 1923 e quello della Depressione dal 1929 al 1933, nel Paese pullulavano i profeti itineranti che si aggiravano scalzi, con barbe e capelli lunghi, spillando alla gente somme considerevoli per assistere a riunioni in cui profetizzavano la fine del mondo e annunciavano l’avvento di un rinnovamento morale e di un nuovo tipo d’uomo che avrebbe dovuto creare un nuovo modello di società prima che fosse troppo tardi. Secondo un giornalista di un quotidiano di Colonia che aveva assistito ad una di queste riunioni a Berlino: «Oggi il pubblico riempie le sale per assistere alle conferenze di questi affabulatori dato che, a causa della sua monumentale confusione mentale, è alla ricerca di qualsiasi genere di sostegno per consolarsi. Alla fine della guerra, dopo che l’inutilità di qualsiasi sforzo diventò evidente, si impose un senso di illimitata delusione. Come se non bastasse, negli ultimi mesi il cervello della gente è stato completamente sconvolto da insormontabili difficoltà economiche, dalla lotta senza speranza contro l’inflazione… Tutti, soprattutto i soggetti più deboli, dato che non hanno altro a cui aggrapparsi, si sono radunati intorni a questi redentori contemporanei con i loro capelli lunghi e con le loro strambe fantasie. La profezia è un brutto sintomo dell’odierna condizione spirituale della Germania. Non va sottovalutata: potrebbe generalizzarsi con le crisi che ci aspettano. Il tempo è fuori dai cardini!, come diceva Amleto”

“In due periodi cruciali per la Germania, quello della superinflazione tra il 1919 e il 1923 e quello della Depressione dal 1929 al 1933, nel Paese pullulavano i profeti itineranti che si aggiravano scalzi, con barbe e capelli lunghi, spillando alla gente somme considerevoli per assistere a riunioni in cui profetizzavano la fine del mondo e annunciavano l’avvento di un rinnovamento morale e di un nuovo tipo d’uomo che avrebbe dovuto creare un nuovo modello di società prima che fosse troppo tardi. Secondo un giornalista di un quotidiano di Colonia che aveva assistito ad una di queste riunioni a Berlino: «Oggi il pubblico riempie le sale per assistere alle conferenze di questi affabulatori dato che, a causa della sua monumentale confusione mentale, è alla ricerca di qualsiasi genere di sostegno per consolarsi. Alla fine della guerra, dopo che l’inutilità di qualsiasi sforzo diventò evidente, si impose un senso di illimitata delusione. Come se non bastasse, negli ultimi mesi il cervello della gente è stato completamente sconvolto da insormontabili difficoltà economiche, dalla lotta senza speranza contro l’inflazione… Tutti, soprattutto i soggetti più deboli, dato che non hanno altro a cui aggrapparsi, si sono radunati intorni a questi redentori contemporanei con i loro capelli lunghi e con le loro strambe fantasie. La profezia è un brutto sintomo dell’odierna condizione spirituale della Germania. Non va sottovalutata: potrebbe generalizzarsi con le crisi che ci aspettano. Il tempo è fuori dai cardini!, come diceva Amleto”

Tra sapere e non sapere

Se fossi stato a casa invece che nell’aula insegnanti nel momento in cui ho girato l’ultima pagina di “Centomila  giornate di preghiera”, sarebbero scese calde lacrime di commozione ed emozione. Pochi i disegni forti, di quelli che da soli fanno volgere lo sguardo da un’altra parte, direi quasi inesistenti. Molti quelli che fanno pensare, riflettere, muti per lasciare spazio ad un attonito silenzio. Bellissime alcune intuizioni (un canarino prima ascoltatore muto delle confidenze del ragazzino protagonista, poi mentore che racconterà al giovane la storia del padre; un buco nero nel pavimento della camera a indicare l’intimo, l’interiorità; l’atmosfera cineraria della Cambogia di Pol Pot). Su tutto i reali protagonisti del fumetto: il rapporto tra il passato e il presente, la fatica della memoria, il tentativo di rimozione del doloroso ieri, una riconciliazione che non può significare far finta di nulla. C’è un breve scambio che dice tutto:

giornate di preghiera”, sarebbero scese calde lacrime di commozione ed emozione. Pochi i disegni forti, di quelli che da soli fanno volgere lo sguardo da un’altra parte, direi quasi inesistenti. Molti quelli che fanno pensare, riflettere, muti per lasciare spazio ad un attonito silenzio. Bellissime alcune intuizioni (un canarino prima ascoltatore muto delle confidenze del ragazzino protagonista, poi mentore che racconterà al giovane la storia del padre; un buco nero nel pavimento della camera a indicare l’intimo, l’interiorità; l’atmosfera cineraria della Cambogia di Pol Pot). Su tutto i reali protagonisti del fumetto: il rapporto tra il passato e il presente, la fatica della memoria, il tentativo di rimozione del doloroso ieri, una riconciliazione che non può significare far finta di nulla. C’è un breve scambio che dice tutto:

– “Non lo so cosa preferisco”

– “Tra cosa e cosa?”

– “Tra sapere e non sapere”.

Respiro libri

Chi cerca cosa trova?

Quelle volte in cui ti viene alla mente la bella frase di un libro e svuoti la libreria a furia di cercarla e mano a mano che vai avanti e sfogli pagine e pagine sei costretto a fermarti perché ne leggi altre belle di frasi… Fino a che ti blocchi: “cosa sto cercando?”. Scrive Roberto Cotroneo: “Perché cercare e trovare non sono due verbi simili, sono due verbi lontanissimi tra loro. Trovare quel che si cerca è un processo logico e fortunato. Trovare quel che non si è cercato è passare da un universo a un altro, attraversando la forza oscura dell’universo.”

Le mie letture estive

Una delle prime domande che pongo ai miei studenti di rientro dalle vacanze estive è: “che libri avete letto in questi tre mesi?”. Dopo avermi risposto, loro ribaltano la domanda a me. Quest’anno li anticipo qui… mettendoci titolo, autore, data di conclusione lettura e giudizio personalissimo, copiati dal mio account su anobii. Tutto nel pdf

L’attesa per ciò che potresti trovare

Senza scomodare gli angeli

Una settimana fa passavo in rassegna i libri non ancora letti per decidere quale iniziare e la mia scelta è caduta su Se ti abbraccio non aver paura. Poi mia moglie mi ha detto che quel libro era un regalo per Marina, una nostra amica. Marina porterà pazienza, attenderà l’acquisto di una nuova copia 😉

la mia scelta è caduta su Se ti abbraccio non aver paura. Poi mia moglie mi ha detto che quel libro era un regalo per Marina, una nostra amica. Marina porterà pazienza, attenderà l’acquisto di una nuova copia 😉

Il libro racconta di un viaggio di un padre insieme al figlio autistico; non sapevo, quando l’ho scelto, che ci stavamo avvicinando alla giornata mondiale dell’autismo, il 2 aprile. La vicenda mi ha colpito molto, le pagine le ho divorate, e una delle cose che mi hanno colpito è stata il non voler indorare la pillola da parte del padre, il realismo con cui vive la sua esperienza. Riporto due pagine che rendono l’idea e che vanno di pari passo con l’intervista che ho ascoltato stasera su La7 a Gianluca Nicoletti. Mi ricordo che, anni fa, quando ero studente, ascoltavo il suo programma radiofonico “Golem”. Ultimamente ha pubblicato il libro Una notte ho sognato che parlavi, in cui anche lui racconta del rapporto col figlio autistico (sarà una prossima lettura).

“L’impiegata gentilissima che cura la pratica ha capito lo stato di Andrea e quando usciamo mi sussurra che è il mio angelo. Devo sentirmi fortunato ad avere un figlio così perché è un regalo del cielo.

Molti ci elogiano per il modo in cui affrontiamo le situazioni. Sono convinti che Andrea sia una persona felice, capace di vivere dentro due dimensioni, quella terrena e un’altra che non riesco ancora a comprendere del tutto.

Sì, forse sono fortunato. Ma su Andrea bisogna essere più prudenti. Io mi immergo nella sua vita ogni giorno, non i dieci minuti che intravedono gli altri. Credo che soffra, e sarei felice soltanto se riuscissi a liberarlo da questa prigione che lo circonda. Altro che scomodare gli angeli!”

… … …

“Sai Odisseu, con certe persone la vita si è confusa all’ultimo istante”.

“In che senso?”

“Ha sbagliato una virgola, ha messo il punto dove non doveva esserci. Ha dimenticato un occhio, un orecchio, un po’ di cervello, una mano. Si è confusa, si è fermata un millimetro prima. Mancanze lievi, rispetto a tutti gli impegni che ha la vita”.

“Già”.

“Sai cosa sogno?”

“No”.

“Una tassa. Tutta la squadra dell’umanità si tassa per far fronte alle confusioni della vita. Non è una faccenda di soldi ma di civiltà. Perché poteva toccare a chiunque, è una lotteria, solo che non dobbiamo condividere una vincita ma una perdita. La vincita chi l’ha avuta se la gode, è giusto, mentre la perdita dobbiamo portarla sulle spalle un po’ tutti”.

Non sono andato via

E’ più di un mese che non aggiorno il blog. Faccio sempre così, non c’è verso. Mi propongo ogni anno, quando si avvicina la fine della scuola, di continuare anche in ferie a scrivere. Ma poi stacco. Probabilmente è un bisogno fisiologico. Mi si impone.

quando si avvicina la fine della scuola, di continuare anche in ferie a scrivere. Ma poi stacco. Probabilmente è un bisogno fisiologico. Mi si impone.

Non sono andato via, sono rimasto in Friuli, a casa, qualche volta al mare o in piscina. Ho letto, parecchio, come ogni anno; un po’ di tutto, come ogni anno. La sorpresa letteraria più bella? Sicuramente “Il conte di Montecristo” di Dumas, fantastico. La sorpresa letteraria più brutta? Sicuramente “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Calvino, noioso e fastidioso. Ma visto che nessuna “fatica” va sprecata, riporto una citazione proprio da quest’ultimo libro:

“- Leggere, – egli dice, – è sempre questo: c’è una cosa che è lì, una cosa fatta di scrittura, un oggetto solido, materiale che non si può cambiare, e attraverso questa cosa ci si confronta con qualcos’altro che non è presente, qualcos’altro che fa parte del mondo immateriale, invisibile, perché è solo pensabile, immaginabile, o perché c’è stato e non c’è più, passato, perduto, irraggiungibile, nel paese dei morti …

– … O che non è presente perché non c’è ancora, qualcosa di desiderato, di temuto, possibile o impossibile, – dice Ludmilla, – leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà… – ”.

Allora, forse, non è proprio vero che non sono andato via…

Vite parallele

Don Gino Rigoldi è il cappellano del carcere minorile di Milano e ha scritto “Io, cristiano come voi”.

«Oggi uno dei più grandi problemi è la casa, perché avere o non avere la casa rende la vita familiare possibile o impossibile, così come avere anche un solo figlio può diventare quasi impossibile se si è strozzati dalla rata di un mutuo o l’affitto si mangia una parte importante dello stipendio. Che una grande proprietaria immobiliare in Italia sia la Chiesa nelle sue varie articolazioni parrocchiali e religiose, ci deve dar da pensare. Le case parrocchiali con molte stanze per un solo sacerdote o i palazzi di diocesi o di congregazioni religiosi enormi e vuoti sembrano un insulto ai bisogni. I problemi sono certamente molti, ma come si fa a parlare di famiglia senza assumere la propria parte di responsabilità per le case?». «A me pare – prosegue – che molti discorsi di singoli sacerdoti, e talora anche dei vescovi, non solo diano l’impressione ma siano effettivamente l’espressione di una sorta di vita parallela lontana da quelli che sono i bisogni e il sentire del popolo cristiano».

possibile o impossibile, così come avere anche un solo figlio può diventare quasi impossibile se si è strozzati dalla rata di un mutuo o l’affitto si mangia una parte importante dello stipendio. Che una grande proprietaria immobiliare in Italia sia la Chiesa nelle sue varie articolazioni parrocchiali e religiose, ci deve dar da pensare. Le case parrocchiali con molte stanze per un solo sacerdote o i palazzi di diocesi o di congregazioni religiosi enormi e vuoti sembrano un insulto ai bisogni. I problemi sono certamente molti, ma come si fa a parlare di famiglia senza assumere la propria parte di responsabilità per le case?». «A me pare – prosegue – che molti discorsi di singoli sacerdoti, e talora anche dei vescovi, non solo diano l’impressione ma siano effettivamente l’espressione di una sorta di vita parallela lontana da quelli che sono i bisogni e il sentire del popolo cristiano».

Il Dio del Novecento

Segnalo a chi fosse interessato l’incontro “Il Dio del Novecento”. Raniero La Valle presenta il libro “Quel nostro Novecento – Costituzione, Concilio e Sessantotto: le tre rivoluzioni interrotte”. Centro Balducci di Zugliano Lunedì 12 dicembre ore 20.30

Quel galeone mai finito…

Alt! Fermi! Leggete qui e non scendete con lo scroll, altrimenti vi viene un colpo! L’articolo che segue è piuttosto lungo, ma è anche molto godibile. L’ho trovato su Jesus di novembre ed è scritto da Brunetto Salvarani che ho avuto modo di ascoltare a due corsi di aggiornamento. Di Dylan Dog avevo già scritto in un altro post, questo ne è una degna continuazione…

«Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi»: Umberto Eco dixit. E se sui primi due nomi, cult eterni e codici inesauribili di senso, l’accordo – almeno in quel blob proteiforme che chiamiamo Occidente – può essere unanime, qualche dubbio potrebbe sorgere sul terzo. Soprattutto in chi, digiuno di fumetti, li ritiene spazio riservato a infanti e/o nostalgici della fuggita gioventù. Ma parecchi altri, al contrario, si asciugheranno una lacrima di fronte alla sentenza dell’autore de Il nome della rosa, cogliendovi il definitivo ingresso dei comics nella cultura di peso (d’altra parte, i confini fra quella alta e quella bassa, nella stagione postmoderna, si sono ormai sbriciolati).

Auguri di cuore, perciò, al primo quarto di secolo raggiunto, questo mese di ottobre, dalla creatura del pavese di provincia Tiziano Sclavi, vero e proprio Salinger del fumetto: il cui numero uno, dal titolo L’alba dei morti viventi, comparve per la Sergio Bonelli Editore in edicola appunto nel 1986, con testi dello stesso Sclavi e disegni di Angelo Stano. Sconvolgendo da subito il sonnacchioso panorama delle strisce nazionali, e conservando – al di là dei logici alti e bassi di un prodotto ultraseriale – un buon livello e la fama di secondo più venduto dopo Topolino. Quale il segreto di una così sorprendente longevità? Paola Barbato, unica donna a sceneggiarne le avventure, risponde di getto: «È che Sclavi l’ha creato umanissimo, e questo crea una grande empatia. Dylan non è un Superman e non è coraggiosissimo… Vede solo film horror, non sa usare la tecnologia, suona il clarinetto e fa sempre la stessa solfa. Dylan è un nerd intellettualoide che non ha mai i soldi per fare benzina. La sola cosa sopra la media è la sua bellezza. Del resto è ispirato a Rupert Everett». Aggiungiamo: la sua insofferenza verso gli strumenti della modernità, continuamente esibita (niente smartphone né pc, e neppure voli aerei, per cui prova letteralmente panico, ma un diario d’antan su cui registra le proprie imprese affidandosi a penna d’oca e calamaio, e un galeone da finire ma mai finito, a mo’ di tela di  Penelope); un carattere fra il distratto, il romantico e l’incantato; un gran numero di felici comprimari, imbarcati di volta in volta nella sua fantasmagorica nave dei folli… Ma forse, a ben vedere, la chiave del suo successo è proprio la scelta di mettere in scena – fra mostri, zombie e fate morgane – l’autentico tabù della nostra società, l’ultimo rimastoci, la morte: la sua auto, per dire, è un vecchio maggiolone decappottabile targato DYD 666, cifra della Bestia anticristiana nel linguaggio simbolico dell’Apocalisse. Da questo punto di vista, il fumetto di Sclavi, nell’aiutare i ragazzi a morire simbolicamente, contribuisce a un’impresa che la società degli adulti riesce sempre meno a realizzare: ne favorisce la crescita, il diventare a loro volta adulti. E insieme accompagna gli adulti stessi a riscoprirsi padri, madri e fratelli maggiori: con tutta l’ironia di Groucho, il servo di scena, quella di chi prende sul serio la vita proprio quando non la drammatizza di fronte a ogni minimo inciampo, ma ne coglie il lato stralunato e positivamente spiazzante; e tutta la tenerezza dell’ispettore Bloch, padre putativo del Nostro, così accogliente da anestetizzare, pur senza distruggerlo, il lato problematico della paternità, rappresentato nella saga dal padre vero, il demoniaco Xabaras.

Penelope); un carattere fra il distratto, il romantico e l’incantato; un gran numero di felici comprimari, imbarcati di volta in volta nella sua fantasmagorica nave dei folli… Ma forse, a ben vedere, la chiave del suo successo è proprio la scelta di mettere in scena – fra mostri, zombie e fate morgane – l’autentico tabù della nostra società, l’ultimo rimastoci, la morte: la sua auto, per dire, è un vecchio maggiolone decappottabile targato DYD 666, cifra della Bestia anticristiana nel linguaggio simbolico dell’Apocalisse. Da questo punto di vista, il fumetto di Sclavi, nell’aiutare i ragazzi a morire simbolicamente, contribuisce a un’impresa che la società degli adulti riesce sempre meno a realizzare: ne favorisce la crescita, il diventare a loro volta adulti. E insieme accompagna gli adulti stessi a riscoprirsi padri, madri e fratelli maggiori: con tutta l’ironia di Groucho, il servo di scena, quella di chi prende sul serio la vita proprio quando non la drammatizza di fronte a ogni minimo inciampo, ma ne coglie il lato stralunato e positivamente spiazzante; e tutta la tenerezza dell’ispettore Bloch, padre putativo del Nostro, così accogliente da anestetizzare, pur senza distruggerlo, il lato problematico della paternità, rappresentato nella saga dal padre vero, il demoniaco Xabaras.

Sta di fatto che questo albo seriale, mese dopo mese, ha saputo interpretare come pochi altri il bisogno di socializzazione, in genere negato, dell’odierna Y-generation, la cui estrema variante la descrive solidamente multitasking e votata alla pratica ininterrotta dei social network: considerandola, per una volta, disponibile ai sentimenti, preda di paure irrisolte (del proprio corpo, del crescere al mondo), aperta ai racconti di storie che prendano di petto il non detto che alberga in troppe esistenze, e non solo target principe di un mercato sempre più asfittico. Dimostrando che è possibile abitare la zona del crepuscolo e uscirne indenni (sia pure a stento). E fungendo, last but not least, da conferma vivente che l’improbabile, il soprannaturale e il mostruoso fanno parte a pieno titolo dello scenario della quotidianità, ed è più interessante – pur se faticoso – esercitarsi a gestirli che temerli ossessivamente. Segnale del fatto che la presente tendenza dell’umanità europea alle passioni tristi e all’inquietudine è in grado talvolta di produrre degli splendidi ideatori di fiction (persino a fumetti…). Narratologicamente, negli albi di Dylan Dog è frequente la sovrapposizione tra la fabula e l’intreccio, l’uso del taglio cinematografico, del flashback e dell’anticipazione di eventi futuri e/o possibili, in una sorta di straniamento continuo dovuto a un sapiente mélange di cultura classica e pop, di contaminazioni fra elementi horror, realistici e ironici (si pensi alla funzione centrale rivestita dal citato aiutante-factotum sui generis Groucho, copia carbone del maggiore dei Marx Brothers). Il tutto giocato sulle corde di una leggerezza che rinvia a una delle virtù che Italo Calvino suggeriva di portare con sé all’incrocio del nuovo millennio come antidoto al senso diffuso di precarietà cosmica e mezzo per sottrarre peso a una catena di giorni percepita opaca e pesante. L’ha scritto un esperto appassionato quale Antonio Faeti: «Le sue storie seguono solenni itinerari, oppure percorrono strade meschine, vanno a passeggio con Dante Alighieri e ammiccano nel contempo a Paperino». Il risultato è un tessuto narrativo che sembra riandare alle origini del racconto: per cui, nell’odierno immaginario metropolitano e multimediale, Dylan Dog può essere un efficace avatar degli antichi narratori dei caravanserragli, pronto a spaziare con disinvoltura da un quadro iperrealista a una citazione qoheletica, dal set di un horror rohmeriano all’incontro con un personaggio da feuilleton ottocentesco. Miscelando in una citazione infinita generi e saperi, mostrando l’interdipendenza di discorsi e linguaggi, decostruendo e ricostruendo percorsi e strategie. Il noir di questo Marlowe londinese si esprime anzitutto nel reinventare radicalmente tale genere, assumendone alcuni aspetti tradizionali – la suspense sparsa a piene mani, il sangue abbondante che cola senza ritegno, il mistero che si avvinghia su sé stesso pagina dopo pagina – ma anche distanziandosene da vari punti di vista: a cominciare dalla logica non sempre ferrea e comunque zigzagante, per proseguire con il costante capovolgimento del ruolo del cattivo (come sono labili, talvolta, i limiti che poniamo tra la malvagità e la santità, e tra il carnefice e la vittima!) e con l’apparente irrilevanza dell’esito finale dell’inchiesta. Senza confini precisi, e non di rado senza neppure un happy end. Interessato, nonostante le apparenze che lo vogliono sciupafemmine a oltranza, più alle dinamiche dell’anima che a quelle del corpo: «Sono uno strano tipo », eccone l’autopresentazione rivelativa, «l’unico investigatore al mondo, per quanto ne so, che s’interessi a fenomeni come fantasmi, licantropi e vampiri. Il fatto che io creda o meno all’autenticità di tali fenomeni è del tutto irrilevante. Ciò che conta è che non rifiuto a priori di crederci, come fa la maggior parte della gente seria». Andando alla rinfusa, per rendersene conto si veda, ad esempio, l’albo Memorie dall’invisibile (n. 19 della serie), uno dei più riusciti – firmato dallo stesso Sclavi per la sceneggiatura e da Casertano per i disegni – in cui il fuoco è la rinuncia al narratore onnisciente per far raccontare in prima persona il protagonista, un classico uomo invisibile, insieme al reiterato intersecarsi delle ipotesi sulla sua identità. Vi si sovrappone un motivo caro a Tiziano, che ci offre qui come altrove la molla profonda della sua poetica in chiave etica: la constatazione dal sapore evangelico che, se la solitudine è la costante antropologica del nostro tempo, la morale borghese soffre regolarmente di ipocrisie e perbenismi, mentre i derelitti della vita, come le prostitute che sono le co-protagoniste del racconto e conoscono il valore della solidarietà reciproca, racchiudono in sé tesori preziosi che abbisognano solo del contesto giusto per poter sbocciare. Alla maniera del migliore De André, perché se «dai diamanti non nasce niente / dal letame nascono i fior» (da Via del campo). O l’albo Dopo mezzanotte (n. 26), Sclavi e Casertano al timone, che tratteggia una sorprendente discesa agli inferi dell’acchiappamostri, scopertamente ispirata a film quali Tutto in una notte, Appuntamento al buio e Fuori orario, dominata dall’ironia e dal fraintendimento dei ruoli. Qui il noir rappresenta appena l’involucro esteriore della vicenda, mentre il cuore è l’angoscia e la paura di vivere che nello sfondo notturno rinvengono lo scenario ideale per esprimersi appieno, accomunando animali e umani, gente di infimo livello sociale e lo stesso Dylan, che si spinge nella penultima pagina a uccidere l’assassino con un coltellaccio (omaggio all’atmosfera grandguignolesca sparsa a profusione nell’episodio). O, ancora, La bellezza del demonio (n. 6, disegni di Trigo), Le iene (n. 42, alle matite Tacconi) e Il marchio rosso (n. 52, disegni di Coppola), tutti ideati da Sclavi, nuovamente sul fatto che proprio laddove l’occhio umano non giunge, l’umanità è in grado di «consegnare alla morte una goccia di splendore» (come si esprime ancora Faber nel suo ultimo brano, Smisurata preghiera). Perché il problema più drammatico che ci riguarda è che ben di rado riusciamo a convertire i nostri sguardi sul mondo, irrimediabilmente annegati come siamo in un grigiore piccino incapace di aprirsi al sogno, all’inedito, ai miracoli sottesi nel quotidiano… Anime salve solo in potenza, che non sanno (non sappiamo) più attraversare quella soglia che resta l’abituale territorio di caccia dell’indagatore dell’incubo. Così, la consuetudine al confronto con l’altro cui ci ha abituati la fantasia di Sclavi finisce per essere un prezioso antidoto contro qualsiasi tentazione razzista o chiusura xenofoba. L’altro – il mostro, il freak, l’emarginato, il capro espiatorio di turno – è il migliore dei maestri possibili, perché ci mette in discussione in modo radicale, facendoci toccare con mano i nostri limiti e la nostra finitezza. È colui che ci permette di specchiarci in un volto differente e, così, di guardarci dentro nel profondo: anche se si tratta, paradossalmente ma non troppo, della comare secca, la morte (l’ultimo nemico nel linguaggio neotestamentario di Paolo di Tarso), come avviene nell’albo Il sorriso dell’oscura signora (n. 161), firmato da Sclavi insieme a Mari.

una sorprendente discesa agli inferi dell’acchiappamostri, scopertamente ispirata a film quali Tutto in una notte, Appuntamento al buio e Fuori orario, dominata dall’ironia e dal fraintendimento dei ruoli. Qui il noir rappresenta appena l’involucro esteriore della vicenda, mentre il cuore è l’angoscia e la paura di vivere che nello sfondo notturno rinvengono lo scenario ideale per esprimersi appieno, accomunando animali e umani, gente di infimo livello sociale e lo stesso Dylan, che si spinge nella penultima pagina a uccidere l’assassino con un coltellaccio (omaggio all’atmosfera grandguignolesca sparsa a profusione nell’episodio). O, ancora, La bellezza del demonio (n. 6, disegni di Trigo), Le iene (n. 42, alle matite Tacconi) e Il marchio rosso (n. 52, disegni di Coppola), tutti ideati da Sclavi, nuovamente sul fatto che proprio laddove l’occhio umano non giunge, l’umanità è in grado di «consegnare alla morte una goccia di splendore» (come si esprime ancora Faber nel suo ultimo brano, Smisurata preghiera). Perché il problema più drammatico che ci riguarda è che ben di rado riusciamo a convertire i nostri sguardi sul mondo, irrimediabilmente annegati come siamo in un grigiore piccino incapace di aprirsi al sogno, all’inedito, ai miracoli sottesi nel quotidiano… Anime salve solo in potenza, che non sanno (non sappiamo) più attraversare quella soglia che resta l’abituale territorio di caccia dell’indagatore dell’incubo. Così, la consuetudine al confronto con l’altro cui ci ha abituati la fantasia di Sclavi finisce per essere un prezioso antidoto contro qualsiasi tentazione razzista o chiusura xenofoba. L’altro – il mostro, il freak, l’emarginato, il capro espiatorio di turno – è il migliore dei maestri possibili, perché ci mette in discussione in modo radicale, facendoci toccare con mano i nostri limiti e la nostra finitezza. È colui che ci permette di specchiarci in un volto differente e, così, di guardarci dentro nel profondo: anche se si tratta, paradossalmente ma non troppo, della comare secca, la morte (l’ultimo nemico nel linguaggio neotestamentario di Paolo di Tarso), come avviene nell’albo Il sorriso dell’oscura signora (n. 161), firmato da Sclavi insieme a Mari.

Con il trascorrere del tempo (giunti come siamo all’attesissimo numero 300 della serie), Dylan ha via via abbandonato l’impronta splatter che ne aveva caratterizzato gli esordi, per concentrarsi di più sull’aspetto surreale e grottesco della realtà, con frequenti incursioni nel sociale e nella fantascienza. Così, un giovane eroe di carta alle prese coi risvolti bui delle esistenze, intriso di umanità e di debolezze, da ben due decenni e mezzo svolge anche una funzione terapeutica: gettandoci una fune, nel nostro non facile mestiere di educatori, docenti e genitori; e aiutandoci ad accettare dubbi, perplessità, stranezze, timori dei nostri alunni e figli, pur senza rinunciare alle nostre responsabilità e al nostro ruolo. Quello di chi s’interroga con loro nel tentativo di decifrarne l’incerto incedere, fino a condividere la sentenza di Groucho che leggiamo nel numero 107, Il paese delle ombre colorate, quando, al capezzale di Dylan seriamente ferito, lo sta vegliando amorevolmente. Bloch allora, facendo ricorso al suo consueto buon senso, gli consiglia: «La situazione non migliora se noi lo guardiamo… Perciò è inutile che tu stia qui, Groucho. Vai a casa e riposati!». E Groucho, allora, in una frase che racchiude il perché del nostro celebrare questo improbabile detective dell’onirico e rimanda inevitabilmente a Gianni Rodari: «Gli amici esistono anche per questo… per fare cose inutili!».

Nobel per la pace a tre donne nel giorno della morte della Politkovskaja

Nel giorno in cui il Nobel per la pace viene conferito a tre donne, mi piace ricordare che oggi cade l’anniversario della morte di Anna Politkovskaja. Per raccontare la storia della giornalista russa è uscito un volume a fumetti di Francesco Matteuzzi ed Elisabetta Benfatto. Ecco come Ottavia Piccolo presenta l’opera.

“Non è giusto aver bisogno di eroi, ma è questo che Anna Politkovskaja è diventata: una figura eroica. Eppure faceva soltanto il suo lavoro, la giornalista. Ho un’immagine fissa davanti agli occhi: un sette di ottobre, il giorno dell’anniversario della morte di Anna, davanti a casa sua, a Mosca, alcune donne appendono un cartello in ricordo della giornalista. Arriva un militare, prende quel cartello, lo stacca, e una delle donne, un’anziana signora, minuta ma piena di coraggio, afferra anch’essa il cartello, non smette di discutere col militare e si fa trascinare via attaccata al cartello… Anna Politkovskaja non voleva essere un’eroina, ma era cosciente di essere viva per miracolo, perché qualcuno – forse lo stesso che ne chiese l’assassinio – aveva provvisoriamente deciso di lasciarla vivere. Forse non sapremo mai chi era questo qualcuno, ma certo le persone che in Russia, in Cecenia e in molte parti del mondo aspettano e lottano per sapere la verità sono una folla. In Italia sono nate molte associazioni nel nome di Anna, molti libri sono stati scritti… Ora arriva anche una storia disegnata: che stupenda idea! Mi fa venire alla mente quando comparve il primo Persepolis di Marjane Satrapi, autobiografia disegnata, così intelligente e concreta, così “ferma” sulla carta che mi ritrovai a pensare che nulla più di Persepolis ci avrebbe fatto capire la condizione di chi viveva in Iran. Ecco, raccontare Anna Politkovskaja con un fumetto forse ci voleva proprio. Completa il ventaglio di accessi a una figura nobile e necessaria come la sua. E lo completa con l’urgenza di chi – sceneggiatore e disegnatrice – sono consapevoli che un’eroina coraggiosa e coerente, una donna dignitosa e altruista come la Politkovskaja ha tutto il diritto di muoversi e fermarsi nelle tavole del cantastorie.”

E i Simpsons ottengono il placet del Vaticano

Traggo da L’Osservatore Romano del 17 ottobre in attesa di leggere il pezzo originale cui fa riferimento questo articolo:

“Homer e Bart sono cattolici” di Luca M. Possati

Pochi lo sanno, e lui fa di tutto per nasconderlo. Ma è vero: Homer J. Simpson è cattolico. E se non fu vocazione – complice un’ammaliante pinta di “Duff” – ci mancò davvero poco. Tanto che oggi il re della ciambella fritta di Springfield non esita a esclamare che “il cattolicesimo è mitico”. Salvo poi ricredersi in un catartico “D’oh!”.

La battuta – tratta dall’episodio “Padre, Figlio e Spirito Pratico”, in cui Homer e Bart si convertono grazie all’incontro con il simpatico padre Sean – è lo spunto dell’interessante articolo I Simpson e la religione di padre Francesco Occhetta comparso nell’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica”. L’autorevole rivista dei gesuiti italiani traccia una raffinata analisi antropologica ed etica del cartoon cogliendo al contempo l’occasione – questo l’aspetto più notevole – di dare qualche consiglio pratico a genitori e figli.

È fuori discussione che la serie creata da Matt Groening ha portato nel mondo del cartone animato una rivoluzione linguistica e narrativa senza precedenti. Abbandonata la tranquillizzante distinzione tra bene e male tipica delle produzioni “a lieto fine” della Disney, Homer&Company hanno aperto un vaso di Pandora. Ne è uscita comicità surreale, satira pungente, sarcasmo sui peggiori tabù dell’American way of life e un’icona deformante delle idiosincrasie occidentali. Ma attenzione, ci sono anche altri livelli di lettura. “Ogni episodio – scrive Occhetta – dietro la satira e alle tante battute che fanno sorridere, apre temi antropologici legati al senso e alla qualità della vita” (p. 144). Temi come l’incapacità di comunicare e di riconciliarsi, l’educazione e il sistema scolastico, il matrimonio e la famiglia. E non manca la politica.

Pomo della discordia, la religione. Che dire al cospetto delle sonore ronfate di Homer durante le prediche del reverendo Lovejoy? E che dire delle perenni umiliazioni inflitte al patetico Neddy Flanders, l’evangelico ortodosso? Sottile critica o blasfemia ingiustificabile? “I Simpson – sostiene Occhetta – rimangono tra i pochi programmi tv per ragazzi in cui la fede cristiana, la religione e la domanda su Dio sono temi ricorrenti” (p. 145). La famiglia “recita le preghiere prima dei pasti e, a suo modo, crede nell’al di là” ed è lei il mezzo attraverso cui la fede viene trasmessa. La satira, invece, “più che coinvolgere le varie confessioni cristiane travolge le testimonianze e la credibilità di alcuni uomini di chiesa”.

Sia chiaro, i pericoli esistono, perché “il lassismo e il disinteresse che emergono rischiano di educare ancora di più i giovani a un rapporto privatistico con Dio” (p. 146). Ma cum grano salis occorre separare l’erba buona dalla zizzania. I genitori non debbono temere di far guardare ai loro figli le avventure degli ometti in giallo. Anzi, il realismo dei testi e degli episodi “potrebbe essere l’occasione per vedere alcune puntate insieme, e per coglierne gli spunti per dialogare sulla vita familiare, scolastica, di coppia, sociale e politica” (p. 148). Nelle storie dei Simpson prevale il realismo scettico, così “le giovani generazioni di telespettatori vengono educate a non illudersi” (p. 148). La morale? Nessuna. Ma si sa, un mondo privo di facili illusioni è un mondo più umano e, forse, più cristiano.

Dylan Dog e l’orrore

Traggo da Diogene Magazine un articolo di Mario Menicocci

In una quieta giornata senza tempo, Dylan Dog è serenamente impegnato a costruire un modellino di galeone quando il consueto urlo, che in quella casa sostituisce il tradizionale campanello della porta, annuncia l’arrivo di un cliente. Qualcuno ha bisogno di aiuto per qualche improbabile mistero. L’investigatore, che è assai disincantato verso il suo lavoro, cerca di dissuadere il cliente, suggerisce rimedi tradizionali o addirittura la visita da un medico, ma è inutile. Scatta la trama: occorrerà ancora una volta guardare in faccia l’orrore.

Il tema costante di Dylan Dog è proprio l’orrore inteso come la cieca, ottusa violenza che si cela subito dietro l’apparente normalità. Appena oltre lo schermo delle belle immagini, della rasserenante sicurezza, si manifesta l’orrore, il vuoto dell’angoscia, l’insignificanza dell’assurdo. Lo specchio appeso al muro è la porta dell’Inferno o per un’altra dimensione; il vicino sorridente e gentile è un serial killer o un morto vivente; la seducente fanciulla un fantasma o un demone. L’orrore quotidiano si cela nella follia lucida del collega sorridente, nella disperazione del piccolo borghese angariato e travolto dalla maleducazione e dall’arroganza; nella solitudine, nell’indifferenza.

Il serial killer della porta accanto

Il fumetto gioca sulla rappresentazione di situazioni che si vivono continuamente nel mondo reale, magari proprio nel piccolo e circoscritto contesto in cui conduciamo la nostra vita. È una quotidianità mostruosa perché rappresentata come un’inutile inseguirsi di piccole tragedie prive di senso: un labirinto senza entrata e senza uscita in cui il destino si diverte beffardamente a giocare con la vita degli uomini, il tutto sotto il segno del caos.

Le cause immediate di questa violenza potrebbero apparire di carattere sociale: la solitudine e l’anonimato della moderna società urbana, l’emarginazione prodotta da un sistema economico irrazionale. Ma questa è solo la superficie. Se così fosse si potrebbe, in linea di principio, trovare una soluzione. Al contrario non vi sono soluzioni e Dylan Dog è profondamente pessimista, consapevole dell’inutilità di qualsiasi azione.

Ogni aiuto è solo una goccia nel mare, ogni caso risolto è sempre e solo un successo effimero. Nel susseguirsi di vicende che si rincorrono nei vari albi, i casi risolti in un numero diventano l’occasione di un nuovo delitto in un altro; i clienti soddisfatti di una volta si ripresentano nella parte della vittima.

Dylan e Schopenhauer

In realtà l’origine dell’orrore risiede a un ben più profondo livello: l’esistenza ha un senso o è solo il sogno di un Dio crudele? si domanda il nostro investigatore. La normalità è solo finzione, apparenza di una furia cieca che si manifesta in mille modi ma che è sempre egualmente la stessa. Facile ascoltare in Dylan Dog l’eco di Schopenhauer: presente ovunque, l’orrore non ha luogo ed è in sé sottratto al tempo.

L’uomo è gettato in una condizione che non controlla e nella quale è sempre vittima. Tempo, spazio e causalità, invece d’essere i presupposti per dare senso e costruire il reale, sono la gabbia che chiude gli uomini condannandoli all’irrilevanza. Lo spazio è soggetto a distinzioni qualitative che lo sottraggono al controllo. Il banale negozio di antiquariato Safarà, del sinistro Hamelin, è una porta verso altre dimensioni; la casa di La zona del crepuscolo, dove Dylan Dog giunge non a caso dopo aver attraversato un lago a bordo di una barca guidata da un traghettatore trasparentemente dantesco di nome Charon, è il luogo ove i vivi incontrano i morti. L’indifferente spazio euclideo cede a imprevedibili squilibri qualitativi che si manifestano nella trama ontologica stessa.

Oppure, a un diverso livello, lo spazio è esistenzialmente indifferente, nel senso che l’orrore può manifestarsi ovunque, inatteso. Londra, la città di Dylan Dog, è perfettamente riconoscibile, resa persino nei dettagli, tuttavia è irrimediabilmente anonima, priva di anima, estranea, violenta. Ciò che è domestico può improvvisamente trasformarsi nell’estraneo.

La ragione calcolante, che si avvale del principio di causalità per stabilire i nessi, non funziona e si rivela solo un illusorio modo per cristallizzare una realtà in sé fluida e inafferrabile. In effetti il mondo di Dylan Dog è un mondo liquefatto, nel quale i confini sono continuamente ondeggianti, incerti, fuggevoli. Gli stessi oggetti sembrano ribellarsi alla loro condizione: ne Il mosaico dell’orrore una poltrona divora una ragazza; un attrezzo da lavoro divenuto vivo si trasforma in una terribile arma omicida; un serpente diviene un mostro parlante e un occhio pedala tranquillamente in bicicletta per le vie di Londra.

Gli oggetti perdono il loro statuto ontologico e si trasformano in altro. L’essere svanisce, sembra decadere, andare in mille pezzi.

L’inutile sforzo della normalità

In questo mondo i soggetti si sforzano di costruire la normalità, ma è un’impresa di Sisifo. Semplicemente gli uomini non sono soggetti autonomi ma figure sballottate da qualcosa che li trascende. Quanto al tempo, non sono solo le esigenze narrative a far vivere Dylan Dog in un eterno presente, vestito sempre allo stesso modo; non sono loro che spiegano perché all’ispettore Bloch manchino sempre poche settimane alla pensione o il maggiolino di Dylan Dog, distrutto in un’avventura, torni nuovo nella storia successiva.

C’è qualcosa di più profondo che impedisce al galeone di esser completato. La dimensione lineare del tempo è infatti sconvolta e il tema dominante delle vicende di Dylan Dog è la ripetizione tragica. In Tre il protagonista viaggia in infiniti mondi paralleli ma trova sempre le stesse situazioni; in Mostri i tre pazienti dell’ospedale sono condannati a vivere sempre gli stessi ritmi imposti dall’istituto; in Nero il destino fatalmente circolare esclude ogni possibile mutamento.

Al pari delle categorie spazio-temporali e ontologiche anche quelle etiche subiscono un ribaltamento. Non c’è alcuna morale universale e tutto è, in fondo, affidato al caso, all’arbitrio.

Non ci sono garanzie di giustizia e Dylan Dog è abbastanza scoraggiato da non aspettarsi nulla di più, dopo un caso, che ritornare a costruire il suo galeone in compagnia di una tazza di tè. La stessa giustizia, quando si realizza, ha le forme distorte del paradosso: il folletto che massacra uno a uno i membri dell’equipe medica non è altro che la scimmia sfuggita alla vivisezione.

Tutte le vicende di mostri, demoni, fantasmi e zombi, tutti i misteri e i segni del paranormale sono in realtà la metafora di un orrore che è tutto interno alla vita di ogni giorno. Disegnare quest’orrore con i segni del super-normale, della fantascienza, del gotico, ha solo lo scopo di farlo meglio risaltare sullo sfondo della banalità quotidiana.

L’orrore è infatti banale, ma gli uomini non ci fanno caso perché abituati alla sua presenza. Proprio perché appartiene a una dimensione profonda tendono a cancellarlo dal proprio orizzonte. Solo in questo modo si spiega come faccia Dylan Dog a riemergere dagli inferi e a tornare a suonare il suo flauto per rilassarsi; come il suo assistente Groucho possa salvarlo dai fantasmi e poi fare battute; come noi si possa vedere in TV una carestia continuando a pranzare.

L’Inferno? Un ufficio burocratico!

Gli stessi demoni sono vittime di questa banalità. L’Inferno non è che una versione paradossale di un’agenzia burocratica e il principale (un corpo con due teste e due personalità) è costretto a seguire le vicende umane da un monitor TV. Il ruolo dell’Inferno, e il principe dei demoni ne è tristemente consapevole, è assai marginale: i folli di Golconda, scatenati dagli inferi, provocano molte meno vittime di quelle che nello stesso tempo provocano gli uomini con guerre che sembrano del tutto ragionevoli. L’orrore tende a farsi invisibile, a scomparire, per riemergere in tutta la sua spietatezza solo a tratti. Quando questo accade, sconvolge i valori e strappa il velo delle consuetudini.

Ci mette di fronte alla dimensione spaventosa del nostro essere e questo, naturalmente, è inaccettabile perché cancellerebbe le forme della vita sociale. Al pari dell’angoscia di Heidegger, l’orrore richiama l’attenzione sull’essere da parte di un esistente che tende a dimenticarlo. In Film la gente assiste inebetita a un sacrificio umano in piazza, ma il giornale, per poter riempire la prima pagina, è costretto a parlare del campionato locale di scopone.

L’orrore è rischioso da narrare e conviene celarlo per evitare che l’ordine vada in pezzi. Deve essere rimosso il più possibile e ufficialmente negato. L’ispettore Bloch cerca ogni volta spiegazioni razionali, il suo assistente Jenkins continua a vomitare davanti a ogni scena del crimine e Groucho ride sempre delle proprie battute. Tutti, in fondo, rifiutano di guardare l’orrore. La realtà deve continuare a vestire i panni rassicuranti della normalità o, quantomeno, della routine.

Liberi nell’assurdo?

C’è un motivo per il quale Dylan Dog accetta solo casi che hanno a che fare con l’orrore estremo e manifesto. Non per nulla è il detective dell’impossibile e non un investigatore qualunque. L’orrore attrae, proprio perché costituisce una frattura dell’ordine. Consente di incontrare la realtà al di là delle maschere: ha un effetto disvelante.

Consente, soprattutto, di porsi davanti a forme di libertà estrema, inimmaginabile. Mettendo in discussione tutto, aprendo spazi al di là delle regole, l’orrore costituisce la possibilità di pensare la libertà assoluta. Una tentazione mortale ma anche ricca di fascino.

La filosofia di Charlie Brown

Alcune cose non le condivido, ma penso sia comunque interessante

Charlie Brown esistenzialista

L’assenza del Grande Cocomero

di Nathan Radke

Il successo di un anti-eroe

Il nostro anti-eroe è seduto e abbattuto, è solo, sia fisicamente sia psicologicamente, lontano dai suoi simili sta aspettando impaurito la punizione per le sue azioni. Disperato, cerca conforto e speranza in Dio. Invece l’angoscia lo pervade e si manifesta come dolore fisico. Non trova conforto. Povero Charlie Brown: sta fuori dell’ufficio del direttore, aspettando di sentire che cosa gli succederà. Formula una piccola preghiera, ma tutto quello che ottiene è un mal di stomaco. Quando si è abituati a qualcosa, si può perderne di vista il valore: i lettori di giornali hanno avuto sott’occhio le strisce di Charles Schulz, Peanuts, per più di mezzo secolo. Anche adesso, dopo pochi anni dalla morte di Schulz, molti giornali continuano a pubblicare le sue strisce e le librerie offrono collezioni dei Peanuts. I suoi personaggi sono molto utilizzati nella pubblicità, e in dicembre i networks programmano lo speciale Charlie Brown Natale. Quale teoria può vantare una diffusione così grande e duratura?

Il Vangelo secondo i Peanuts

Si è molto dibattuto se i Peanuts possano essere considerati come una voce del cristianesimo conservatore e sono anche stati pubblicati parecchi libri, come quello del 1965 The Gospel According To Peanuts. Ciò non è senza motivo: anche uno sguardo superficiale ad un’antologia Peanuts evidenzia moltissimi riferimenti biblici. Però sarebbe un errore pensare che i riferimenti filosofici di Schulz si limitino alla religione. Schulz aveva un grande interesse per la Bibbia e gli insegnamenti di Gesù Cristo, ma era anche molto diffidente rispetto agli atteggiamenti religiosi dogmatici. In un’intervista del 1981, rifiutò di definirsi religioso sostenendo di “non sapere che cosa significa religione”. Charlie Brown non è stato certo un missionario a fumetti, votato a diffondere per il mondo la religione. Se ci si riflette, le esperienze e i dispiaceri del piccolo eroe forniscono riferimenti all’esistenzialismo molto profondi e toccanti. Una tale miscela di pensiero religioso ed esistenzialista non è comune. Il filosofo danese cristiano Soren Kierkegaard fu uno dei primi esistenzialisti, ma le sue credenze religiose influenzarono la sua filosofia, anziché limitarla. Egli pose a confronto la sua profonda certezza dell’esistenza di Dio con il silenzio assoluto che echeggiava dalle preghiere degli uomini e il risultato fu la sua teoria della fede e della libertà. Per quanto riguarda Schulz, non si considerava né religioso né esistenzialista. Non ebbe dimestichezza con questo termine fino alla metà degli anni cinquanta, quando lesse qualche articolo di giornale su Jean Paul Sartre. Certamente non aveva una gran preparazione filosofica, eppure i suoi disegni semplici e lineari forniscono lumi sulle domande e i problemi posti dall’esistenzialismo. Per capire le attitudini filosofiche di Schulz basta far riferimento ai suoi fumetti.

Bambini senza adulti, gettati nel mondo

Nel suo lavoro del 1946, L’esistenzialismo è un umanesimo, Sartre mette in evidenza alcuni aspetti fondamentali delle sue teorie: una delle idee forti è quella dell’abbandono. Kierkegaard sentiva la presenza di un abisso incolmabile tra l’uomo e Dio, Sartre aggiunge che, anche ammessa l’esistenza di un Dio inconoscibile e irraggiungibile, non ne consegue alcuna differenza per la condizione umana. In ultima analisi noi esistiamo in uno stato di libertà e abbandono, siamo responsabili delle nostre azioni e, poiché Sartre sostiene che non esiste un Dio creatore della natura umana, noi siamo responsabili della nostra stessa creazione. Quale relazione esiste tra tutto questo e i Peanuts? Come gli esistenzialisti in un mondo di divinità silenziose e assenti, i personaggi di Schulz sono immersi in un mondo in cui l’autorità degli adulti è silenziosa e assente. In effetti, lo stile della striscia, con i piccoli attori che occupano tutta l’inquadratura, esclude la presenza degli adulti. L’autore sostiene che, se nelle strisce comparissero degli adulti, i racconti perderebbero significato. Anche se talvolta compaiono riferimenti agli adulti, quasi sempre insegnanti, queste figure rimangono sempre estranee e silenziose; i bambini dei Peanuts sono lasciati ai loro impulsi, a sperimentare e a capire il mondo nel quale si trovano immersi e devono darsi una mano l’un l’altro – vedi il fiorente chiosco psichiatrico di Lucy (cinque cents a consultazione, un prezzo davvero buono).

Linus e la divinità assente

L’esempio ideale d’abbandono è la relazione tra Linus e il Grande Cocomero: alla festa di Halloween Linus aspetta fiducioso vicino al campo delle zucche nella speranza di essere benedetto dalla santa esperienza della visita del Grande Cocomero, che ovviamente non si mostra mai e non risponde alle sue lettere. Nonostante ciò, Linus rimane fermo nelle sue convinzioni, anzi va in giro a parlare della sua divinità assente. Esiste il Grande Cocomero? Non si può mai sapere. Ma da un punto di vista esistenzialista questo non importa, la cosa più importante è che Linus è solo e abbandonato nel suo campo di zucche. Sartre malvolentieri nega l’esistenza di Dio, invece considera “estremamente svantaggioso che Dio non esista, perché ciò fa sparire ogni possibilità di trovare valori in un paradiso conoscibile”. Senza Dio, tutto ciò che noi facciamo come umani è assurdo e senza significato, e lo sarebbe anche passare una notte intera in un campo di zucche. In assenza di qualsiasi indirizzo da parte delle famiglie, i personaggi dei Peanuts sono diventati così esperti di filosofia da stabilire da soli che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Quando Linus ha una spina nel dito, scoppia un conflitto tra il determinismo teologico di Lucy – egli è punito per qualche sua azione malvagia- e l’indeterminatezza filosofica di Charlie Brown. Poi, quando il dito guarisce, la posizione di Lucy crolla. A Natale Linus in una lettera a Babbo Natale ne mette in discussione i principi etici riguardo alle azioni buone o cattive d’ogni singolo bambino. “Che cosa è bene e che cosa è male?” chiede Linus. Buone domande.

Codardia, disperazione e malafede

Dall’enorme libertà, che deriva dall’abbandono, scaturisce un’altra considerazione importante e drammatica. Nel nostro piccolo mondo, noi siamo ciò che facciamo e siamo responsabili delle nostre azioni, quindi siamo responsabili della nostra stessa creazione. Ciò che siamo è la somma di tutto ciò che abbiamo fatto, niente di meno e niente di più. Ma perché questo provoca disperazione? Per rispondere a questa domanda Sartre esamina le caratteristiche della codardia e del coraggio. Quando illustra la posizione opposta alla sua, sottolinea che non essere responsabili della propria creazione può far comodo: “Se tu sei nato vigliacco puoi essere contento, perché non puoi far niente per cambiare e rimarrai vigliacco per tutta la vita, qualsiasi cosa tu faccia; se invece sei nato eroe puoi stare altrettanto contento perché sarai eroe tutta la vita e mangerai e berrai da eroe. Invece l’esistenzialista afferma che il vigliacco rende se stesso vigliacco e l’eroe rende se stesso eroe e che c’è sempre la possibilità per il vigliacco di superare la codardia e per l’eroe di non esserlo più”. E’ proprio questa possibilità la causa della disperazione. Perché Charlie Brown si strugge per la ragazzina dai capelli rossi? La possibilità reale di trovare la forza per parlarle è molto più penosa della sua stessa incapacità ed egli deve prendere atto del proprio fallimento. Quando lei è vittima di un bullo nel cortile della scuola, la disperazione di Charlie Brown esplode: egli non soffre perché non può aiutarla, ma perché potrebbe aiutarla, ma non n’è capace. “Perché non posso correre là a salvarla? Perché finirei fatto a pezzi, ecco perché!”. Quando in sua difesa interviene Linus, capace di far uso della propria libertà d’azione, egli cade in depressione. Per reagire contro la malinconia, Charlie Brown si abbandona alla malafede, mettendo in dubbio la propria libertà: “Mi chiedo che cosa succederebbe se io andassi là e tentassi di parlarle! Tutti riderebbero…anche lei sarebbe insultata…”. Solo rinnegando la sua libertà può resistere alla disperazione. Ma nascondendosi dietro la propria malafede non fa un favore a se stesso: trascorre un’altra pausa pranzo da solo, su una panchina, con il solito panino al burro d’arachidi.

L’orrore di sentire la propria lingua

La vita è problematica e faticosa. In una striscia Schulz descrive succintamente l’orrore di scoprire la propria esistenza nel mondo. Linus: “Sono consapevole della mia lingua….E’ una sensazione terribile! Ogni tanto m’accorgo di avere in bocca una lingua, poi mi sembra d’averla ingoiata….Non posso farci niente…Non posso scacciare la sensazione… Comincio a pensare dove sarebbe la mia lingua se io non la pensassi e poi comincio a sentirla premere contro i denti…” Sartre dedicò un’opera intera a questa sensazione, il suo romanzo del 1938, La nausea, nel quale il personaggio Roquentin è spaventato nello scoprire la propria stessa esistenza. Linus esprime il concetto molto bene in poche vignette.

Continuare a giocare, nonostante tutto

L’esistenzialismo è stato accusato d’essere disfattista e depressivo, e Sartre ha confermato questa posizione con l’uso di termini come “abbandono”, “disperazione” e “nausea”, ma i Peanuts presentano anche l’aspetto ottimistico della filosofia. Perché Charlie Brown continua a giocare a baseball, nonostante cinquanta anni di lanci perdenti? Perché tentare ancora un tiro, quando Lucy gli ha sempre soffiato la palla all’ultimo secondo? Perché c’è sempre una cesura tra passato e presente: senza tener conto di ciò che è già successo, c’è sempre la possibilità di cambiare. La libertà è un’arma a doppio taglio: noi esistiamo e siamo responsabili. Questo è insieme liberatorio e terrificante. Schulz potrebbe essere considerato membro del gruppo d’autori attivi nel periodo della seconda guerra mondiale, come Joseph Heller, Kurt Vonnegut e lo stesso Sartre, e non sarebbe giustificabile escluderlo solo perché i suoi lavori si pubblicano nelle pagine dei quotidiani dedicate allo svago. I semplici disegni di Schulz e i suoi dialoghi contengono tante considerazioni sulla condizione umana quante interi scaffali di libri. Mentre è difficile affermare che cosa avrebbe pensato Sartre dei Peanuts, si conosce ciò che Schulz pensava di Sartre: “Ho letto di lui sul New York Times, dove ha definito la condizione umana come molto dura e che l’unico modo per superare le difficoltà è condurre una vita attiva, il che è proprio vero”. Se c’è un personaggio che ha descritto le difficoltà dell’esistenza, questo è proprio Charlie Brown. (Traduzione di Vera Nicola dal n. 44 di Philosophy now. A magazine od ideas).