Lo psicoterapeuta Alessandro Raggi, poco più di un anno fa, ha scritto per MedicItalia questo articolo ricco di dati e spunti di riflessione. Vi si parla di magia, superstizione, ciarlatani, professioni mediche, psicoterapia, psicologia…

“Ogni giorno in Italia più di 30.000 persone (di cui il 13% con un titolo di studio universitario) decidono di rivolgersi a presunti maghi e ciarlatani vari. Sette spirituali e fattucchieri plagiano persone di ogni età e ceto sociale, riuscendo ad accaparrarsi non solo soldi ma anche favori sessuali e ricompense materiali.

Eppure, nonostante il raggiro subito, per vergogna o paura, solo poche persone (il 6% degli utenti che dichiarano di aver subito un raggiro) decidono di sporgere effettivamente denuncia alle autorità.

Una recente normativa ha inoltre regolamentato alcune nuove professioni che sino a poco tempo addietro erano definite “pseudo-professioni”, come ad esempio i naturopati o gli agopuntori. Ricordiamo che “regolamentato” significa semplicemente che la Legge italiana ha preso atto dell’esistenza di tali figure.

Credo però, che per quanto vi sia una differenza sostanziale tra i ciarlatani e le nuove professioni, potrebbe però innescarsi una deriva culturale a seguito di questa recente normativa (Legge n. 4/2013). C’è per quanto mi è dato osservare, infatti, un’eccessiva contiguità, tra alcune delle nuove professioni regolamentate e la pratica di alcune categorie di ciarlatani. Se si è parlato a lungo del fatto che i counselor si trovano, di fatto, a svolgere spesso senza alcuna competenza pratiche molto vicine se non sovrapponibili a quelle della professione di psicologo, si è parlato meno di altre categorie. Tra le nuove professioni recentemente disciplinate, infatti, accanto a pedagogisti, consulenti filosofici, kinesiologi, grafologi, musicoterapeuti e armonizzatori familiari, anche gli astrologi hanno cercato di ottenere la loro regolamentazione. Un tentativo del genere, se sommato all’avvenuta regolamentazione di pranoterapeuti, psicofilosofi e maestri di reiki, agli occhi del cittadino, può correre il rischio di esser visto passare come uno sdoganamento di pseudo professioni troppo vicine all’operato di alcune categorie di ciarlatani. Sebbene le commissioni CNEL non abbiano dato, per il momento, parere favorevole alle associazioni di maghi e astrologi, c’è mancato poco. È perciò probabile che si sia solo all’inizio di un percorso potenzialmente rischioso.

Maghi, sensitivi, cartomanti, chiromanti veggenti: in Italia li abbiamo un po’ tutti. Si tratta di un fenomeno molto diffuso e a questi personaggi è riservato ampio spazio sui media. Qualcuno di questi dispone ancora oggi persino di trasmissioni TV o radiofoniche dedicate. Tra le specialità proposte vi sono le solite magia bianca, nera o rossa; ma si possono trovare anche rituali indiani, celtici o brasiliani. Filtri e pozioni, legamenti d’amore, soldi, fortuna, lavoro e salute, sono tra le richieste più diffuse nel mercato.

La consuetudine a rivolgersi al mago è attribuita da uno stereotipo culturale all’abitante del mezzogiorno d’Italia, mentre i dati di qualche anno fa del rapporto Eurispes (2011) su indicazioni dell’Associazione Telefono Antiplagio, mostrano invece che quest’abitudine è diffusa al Nord (45% popolazione – 42% di presunti maghi) forse anche più che al Sud (35% popolazione – 30% di presunti maghi), mentre assume proporzioni epidemiche (in rapporto al numero di abitanti) nel Centro Italia (20% popolazione – 28% presunti maghi).

I maghi, i guaritori e gli astrologi presenti in Italia sono circa 160.000 (in vertiginoso aumento negli ultimi dieci anni). Decine di migliaia le truffe e gli abusi segnalati all’Associazione Telefono Antiplagio. Gli italiani che frequentano questi impostori sono 12 milioni (il 20% della popolazione) distribuiti tra un 51% di donne, il 38% di uomini e l’11% di adolescenti. L’incasso totale tra chiaroveggenti, indovini, guaritori e maghi è stimato in circa 6 miliardi di € annui con una evasione fiscale che tocca punte del 98%.

Durante lo scorso anno (2013) indovini, fattucchiere e cartomanti hanno aumentato gli introiti annui (in controtendenza rispetto a categorie professionali serie) di circa il 19%.

Lombardia, Lazio e Campania sono in Italia le regioni con il più alto numero di addetti all’occulto, mentre si rivolgono a loro circa un italiano su tre spendendo tra i 50 e i 1000 euro a consulto. I reati più frequenti contestati a questi individui dalla Magistratura sono: esercizio del mestiere di ciarlatano, l’evasione fiscale, circonvenzione d’incapace, truffa, estorsione, esercizio abusivo della professione medica e psicologica, abuso della credulità popolare, violazione della privacy e pubblicità ingannevole. Molti di questi finti operatori del paranormale riescono a vendere le proprie millanterie anche a distanza, persino attraverso siti web di aste on-line.

Se a questo piccolo esercito si sommano i sedicenti maestri spirituali, le sette, i centri di “cultura” esoterica e altre cose del genere, i numeri in gioco e i soldi turlupinati alle persone, potrebbero raggiungere cifre davvero impressionanti. Si tratta di cose diverse rispetto ai ciarlatani? È probabile che maghi da un lato e sedicenti maestri spirituali dall’altro si rivolgano a un pubblico differente, ma a mio avviso entrambi rispondono ingannevolmente a un bisogno umano che di fondo è molto simile: la ricerca di sicurezza.

La nostra epoca è caratterizzata dopotutto dalla costante incertezza e da una persistente carenza di punti di riferimento, che si esprime spesso in modo patologico sia a livello sociale sia individuale. Questi impostori sono storicamente sempre esistiti, ora però si trovano evidentemente a cavalcare il momento di disagio delle persone, giocando pericolosamente con le insicurezze collettive. Oltre a impostori, maghi e veggenti, in alcuni casi, le persone possono essere vittime di veri e propri plagi messi in atto da personaggi apparentemente insospettabili. “Maestri spirituali”, “mamme”, “padri”, “sacerdoti”, questi individui si lasciano soprannominare in modi apparentemente lontani da ogni sospetto. Bisogna invece imparare a osservare e tenersi lontani da situazioni ove qualcuno dichiara una presunta superiorità morale o spirituale per essere ascoltato e seguito. Sette esoteriche, circoli mistici, riunioni tra “illuminati”, anche solo dei semplici cenacoli di lettura di testi “spirituali”, possono trasformarsi per i malcapitati in vere e proprie situazioni in cui si diviene vittime di suggestione e sottomissione spesso senza nemmeno rendersene conto. I personaggi che tendono a plagiare i propri “adepti” lo fanno in maniera molto subdola, utilizzando l’arte della persuasione in maniera molto efficace e altrettanto ambigua. Questi soggetti non vengono mai completamente allo scoperto e si ammantano spesso di un’aria amichevole e falsamente rispettosa. Dopo aver conquistato la fiducia degli adepti, iniziano le richieste, via via sempre più impegnative, sino a riuscire spesso ad estorcere, senza utilizzo della violenza denaro, favori, prestazioni sessuali.

Molte delle domande poste dalle persone a queste categorie di ciarlatani sono riconducibili a problematiche di ordine psicologico, oltre che in alcuni casi, persino medico. Tra le richieste ‒ ovviamente inevase ‒ formulate ai ciarlatani (maghi, cartomanti, ecc.) vi sono:

sofferenze d’amore

problemi familiari

drammi esistenziali

conflitti in ambito lavorativo

difficoltà d’integrazione sociale

timidezza

rendimento scolastico

problemi di salute

Ebbene, questi sono tutti ambiti nei quali la competenza dello psicologo, dello psicoterapeuta e, per la salute fisica, del medico, è specifica e garantisce all’utente l’unico ambito possibile di efficacia e professionalità. Se come si è visto le problematiche che affliggono gli utenti di queste categorie di personaggi sono per lo più riconducibili a difficoltà di ordine psicologico, per quale motivo così tante persone preferiscono rivolgersi a un possibile truffatore, un sedicente mago, piuttosto che andare dallo psicologo? Le motivazioni possono essere tante e dato che anche persone istruite cadono vittime dei raggiri dei ciarlatani, non sempre tutte riconducibili all’ignoranza. L’inganno della soluzione facile, la superstizione, l’illusione di poter modificare il corso della propria vita senza mettersi in gioco in prima persona, ma affidando unicamente a un “entità” esterna le proprie sorti. A mio avviso però si può aggiungere anche un altro ordine di spiegazione: le persone vogliono essere da un lato rassicurate e aiutate, dall’altro vogliono sentirsi in qualche modo anche accolte nella propria irriducibile complessità. Ci si vuole sentire individui dotati di una psiche immaginativa, dove c’è ancora spazio per l’indeterminatezza, l’esoterismo, l’essere ritenuti parte di un universo ancora misterioso e ancora da decifrare e da spiegare.

La mia ipotesi, condivisa da molti autorevoli autori alcuni dei quali citati in bibliografia, è che molta della psicologia contemporanea si sia appiattita su un modello di stampo medico psichiatrico e che non si differenzi granché da questo. Una parte della psicoterapia sembra più interessata alle diagnosi, alle tecniche, ai trattamenti, alle prove d’efficacia, alla purezza metodologica, anziché all’ascolto e alla comprensione – psicologica – della psiche umana. Queste considerazioni prescindono dal tipo di orientamento che può avere lo psicoterapeuta e attengono piuttosto a un modo trasversale di intendere il singolo approccio alla sofferenza e al dolore psicologico. L’oltranzismo nel considerare la questione metodologica e tecnica come predominante conduce, a mio avviso, alla disumanizzazione della psicoterapia. Anche l’intransigenza verso la purezza del “setting” di un certo modo rigido di intendere tutt’oggi la psicoanalisi è parte in causa in questo tipo di discorso.

Credo, infatti, che molto dello spazio eroso agli psicoterapeuti non solo dai ciarlatani e dagli operatori dell’occulto, ma soprattutto da tutta la pletora di operatori delle cosiddette “nuove professioni” – counselor, consulenti filosofici, naturopati, ecc. – non sia altro che l’effetto di una divaricazione accentuata tra una psicologia (e una psicoterapia) fondata sempre più su uno sterile tecnicismo “generico” e sempre meno sulla comprensione soggettiva del dolore dell’animo umano. Riassumendo il pensiero dello psichiatra americano Szasz (1974), una parte consistente della psichiatria occidentale è rimasta ancorata a una visione meccanicistica di stampo biologicistico, della psiche umana e parte della psicologia – a volte – cade nell’errore di imitare proprio questa psichiatria di stampo più organicistico.

Per Antonucci (2007) è infatti proprio il “pregiudizio psichiatrico” ereditato da parte della psicoterapia odierna che impedisce di intraprendere il vero lavoro psicologico con la sofferenza degli uomini. Il linguaggio della psicoterapia in molti casi non contempla più parole fondamentali per la psiche umana che invece il “consulente filosofico” riesce a integrare nel suo setting senza temere di apparire poco “scientifico”. Molti psicologi, infatti, hanno smesso, come ritiene anche Hillman (1999), di occuparsi di amore, del rapporto tra la vita e la morte, di “anima”, di cose che ai loro occhi appaiono come “indimostrabili” da un punto di vista empirico. Essi si stanno avvicinando sempre più alle posizioni della psichiatria meccanicistica che ha prodotto il DSM V (ultima edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) e ne hanno adottato anche il linguaggio oltre che la propensione a effettuare diagnosi sempre più “precise”, inventando, di fatto nuovi sintomi e nuove sindromi, che come dicono Frances e Spitzer (2011) “non fanno altro che abbassare le soglie di molte malattie, con il risultato di aumentare enormemente le diagnosi e quindi di “psichiatrizzare” larghe fasce della popolazione.” Terreno fertile, insomma, per molte categorie che millantano di poter avere un dialogo più “aperto” degli psicologi con aspetti sensibili della psiche umana?

Qualunque sia la problematica per cui una persona decide di rivolgersi a un operatore dell’occulto o a un “maestro spirituale” improvvisato, va detto con estrema chiarezza che il problema è destinato non solo a non essere risolto, ma ad aggravarsi. Infatti si correrà semplicemente il rischio di rinviare i tentativi di soluzione più seri, oltre che di indebitarsi economicamente e si deve trovare il coraggio di farsi aiutare. Ci si può rivolgere a un’associazione di consumatori oppure chiedere nei casi più gravi l’aiuto delle forze dell’Ordine. Psicologi, psicoterapeuti e psichiatri possono essere di grande aiuto nel sostenere le vittime di queste millanterie. Non di rado, infatti, si possono sviluppare nell’individuo delle vere e proprie sintomatologie psicologiche anche a seguito dei raggiri subiti e della scoperta, spesso scioccante, di essere rimasti vittime di un inganno. Ovviamente è sempre preferibile rivolgersi a un professionista – psicoterapeuta, medico, psicologo – anche solo per un consulto in caso di problemi (amore, lavoro, salute, stress, ecc.) piuttosto che attendere che la difficoltà degeneri e si veda di seguito il ricorso alla “magia” come un possibile – ingannevole – rimedio dell’ultimo minuto.

Per quante possano essere le visioni discordanti tra i vari orientamenti in psicoterapia circa il significato, l’applicazione, il limite della parola “scienza”, è pur sempre – e comunque – fondata su basi scientifiche, su metodi, osservazioni, verifiche, teorie e dibattiti culturali. C’è ancora spazio per l’anima, il cuore, i sentimenti, il “prendersi cura” oltre che il curare? A mio avviso assolutamente si. Per questo, se si ritiene di poter essere caduti vittime di un raggiro, dunque, in nessun caso si ceda alla vergogna, sentimento molto comune tra quanti sono stati ingannati da un sedicente mago e ci si rivolga invece a un professionista serio per chiedere supporto e aiuto.”

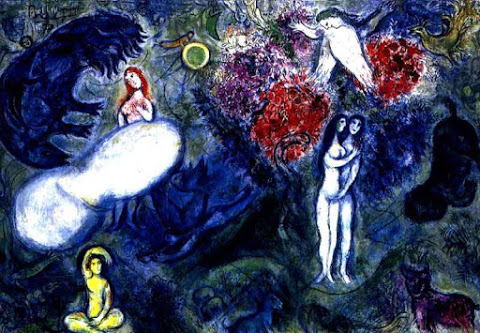

Eva e il potere della vita

“Eva, infatti, è la protagonista, non Adamo, che appare passivo e infantile. E’ lei l’esito dell’evoluzione positiva e complessa della creazione. E’ lei che ricerca la conoscenza, che esercita la libertà, anche di trasgredire, acquisendo un alto livello di autonomia. E’ lei che sperimenta i limiti della condizione umana e che più di ogni altro vivrà sulla propria pelle la sofferenza e il male. E’ lei che dà origine alla storia, immettendo nel mondo della vita il dolore della nascita e la solitudine della morte, il peso del lavoro e la drammatica conoscenza della differenza tra bene e male. E’ lei la madre di tutti i viventi, portatrice di conflitti, ma anche di cultura, di identità e di differenza. Il suo è il potere della vita.” (Adriana Valerio, Le ribelli di Dio, pag. 33)

Come assenzio e veleno

Non me la sento di usare parole mie, anche perché quelle che seguono hanno molta più autorevolezza di tutte le pagine di questo blog messe insieme.

La camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e tenta di diventare componente endemica nella società campana…

Ai preti nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie ed in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa…

Tra qualche anno, non vorremmo batterci il petto colpevoli e dire con Geremia “Siamo rimasti lontani dalla pace… abbiamo dimenticato il benessere… La continua esperienza del nostro incerto vagare, in alto ed in basso,… dal nostro penoso disorientamento circa quello che bisogna decidere e fare… sono come assenzio e veleno”.

don Peppino Diana

Entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Non si cessa mai di essere preti. Né mafiosi.

Giovanni Falcone

La mafia si caratterizza per la sua rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per l’uso dell’intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre uguale a se stessa.

Giovanni Falcone

Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale.

Giovanni Falcone

La mafia è sì un’associazione criminale, è sì un problema di polizia e di ordine pubblico; ma non è soltanto questo. È un fenomeno assai più complesso, caratterizzato da una fittissima trama di relazioni con la società civile e con svariati segmenti delle istituzioni. Di qui un intreccio di interessi e un reticolo di alleanze, connivenze e collusioni che sempre hanno fatto della mafia un pericoloso fattore di possibile inquinamento della politica, dell’economia e della finanza (con tutti i rischi che ciò comporta per l’ordinato sviluppo di un sistema democratico). Considerare la mafia come un insieme di qualche centinaio di sbandati, pur violenti e feroci, è dunque riduttivo.

Giancarlo Caselli

A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare, a scuola: è una battaglia contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell’uomo per soldi

don Pino Puglisi

La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.

Paolo Borsellino

Idolatri senza dèi

Riporto parte di un testo che sto leggendo di Salvatore Natoli e che è per me fonte di molte riflessioni.

“Un argomento o un personaggi esistono se appaiono nei media. Se escono di scena è come se non fossero mai esistiti. Ci sono personaggi – e molti – ma c’è assenza d’opera. Fantasmi di verità, fantasmi di libertà. Peraltro, la comunicazione di massa vive e si alimenta di scoop, crea icone e devoti; fan impazziti eseguono danze tribali intorno all’idolo del momento. A ciò si accompagna una sorta di superstizione delle cose, la dipendenza – a seconda delle persone – da questo o quell’oggetto, quasi fosse un amuleto della vita quotidiana. […]

Che fine ha fatto l’Illuminismo? […] la nostra contemporaneità … certamente mostra segni di cattiva salute e quello di essere idolatri senza neppure dèi è il più preoccupante. L’esito tragico del titanismo novecentesco ha mostrato come fossero fallaci quegli idoli a cui si erano innalzati altari e sacrificate vittime, ma dalle ceneri dei titani è emersa una miriade di idoli tascabili. Dèi di un giorno, ed è già troppo. Gli dèi minori che oggi popolano la terra hanno poco da spartire con gli antichi dèi, nel cui nome si celebravano i grandi misteri della vita: la generazione, la nascita, la morte. La stessa idea cristiana di salvezza – promessa e mai compiuta – si è spenta. Al suo posto è subentrata quella di benessere, e la felicità, lungi dal coincidere con la realizzazione di sé, è identificata piuttosto con l’efficienza, con l’effetto fitness. Oggi più che un politeismo tollerante ci imbattiamo in un monoteismo perverso: l’Io/Dio.”

(Salvatore Natoli, “Non ti farai idolo né immagine”, Il Mulino)

Cosa siamo noi?

“Che posto abbiamo noi, esseri umani che percepiscono, decidono, ridono e piangono, in questo grande affresco del mondo che offre la fisica contemporanea? Se il mondo è un pullulare di effimeri quanti di spazio e di materia, un immenso gioco di incastri di spazio e di particelle elementari, noi cosa siamo? Siamo fatti anche noi solo di quanti e particelle? Ma allora da dove viene quella sensazione di esistere singolarmente e in prima persone che prova ciascuno di noi? Allora cosa sono i nostri valori, i nostri sogni, le nostre emozioni, il nostro sapere? Cosa siamo noi, in questo mondo sterminato e rutilante?” (Carlo Rovelli, “Sette brevi lezioni di fisica”, pag. 71)

Una porta nel Tetragramma

“Rientra in quei nomi detti “teomorfici”, nomi che sono “portatori del nome di Dio”. […] Il termine ebraico yehudah (“ebreo”) è formato da cinque lettere (yod, he, waw, dalet, he): sono le quattro lettere del tetragramma, con l’aggiunta della lettera dalet. Questa in ebraico significa “porta”; il dalet è come la porta d’entrata nelle parole. Essere yehudah significa letteralmente, mettere una porta nel Tetragramma […] entrare in un tempo che non “accetta” l’adesso. Significa aprire la porta del presente, scardinarla, per proiettarsi incessantemente nel passato e nel futuro. Essere ebreo significa portare le tre dimensioni del tempo: passato, presente, futuro, ossia la memoria, la vita, la speranza. Per l’ebreo, “essere” significa “divenire” e non stabilizzarsi su un’identità, sul “medesimo”.”

(Marc Alain Ouaknin, Le dieci parole)

Tra attesa e desiderio

Non mi dispiace l’attesa. Mi spiego: non mi riferisco ad aspettare qualcuno in ritardo o magari all’esito di un esame o di un accertamento. Penso al periodo in cui un desiderio ha il tempo di formarsi, crescere, definirsi: vi si concentrano aspettative, pensieri, emozioni, immagini, fantasie, tutti generalmente positivi. Quando ho un appuntamento, anche semplicemente andare a prendere Sara in stazione, arrivo in anticipo e mi porto sempre dietro un libro. Quel tempo di attesa tra quando spengo il motore dell’auto e l’arrivo del treno non mi dispiace affatto, non lo evito, anzi lo cerco. Diciamo che vivo il tempo dell’attesa in modo proficuo, fertile e non sempre legato al desiderio dell’ottenimento della cosa o della persona aspettata. Ecco perché forse mi trovo a metà tra il concetto di sete del buddhismo e un brano di Charles Juliet che ho letto stamattina. Tra le quattro nobili verità enunciate dal Buddha si ricorda: “Questa, o monaci, è la santa verità circa l’origine del dolore: essa è quella sete che è causa di rinascita, che è congiunta con la gioia e col desiderio, che trova godimento ora qui ora là; sete di piacere, sete di esistenza, sete di estinzione”. Attraverso l’Ottuplice sentiero si deve cercare di arrivare alla soppressione di questa sete “annientando completamente il desiderio, bandirla, reprimerla, liberarsi da essa, distaccarsi”. E’ facile comprendere come la nostra mentalità formata dalla cultura del desiderio (scopo principale di un qualsiasi spot pubblicitario) sia lontana da queste idee. Messe le cose in questa maniera, il discernimento pare abbastanza semplice. Ecco che a complicare le cose arrivano testi come questo estratto di “Dans la lumière des saisons” di Charles Juliet, a cui si fa riferimento a un altro tipo di attesa o desiderio o sete:

Non mi dispiace l’attesa. Mi spiego: non mi riferisco ad aspettare qualcuno in ritardo o magari all’esito di un esame o di un accertamento. Penso al periodo in cui un desiderio ha il tempo di formarsi, crescere, definirsi: vi si concentrano aspettative, pensieri, emozioni, immagini, fantasie, tutti generalmente positivi. Quando ho un appuntamento, anche semplicemente andare a prendere Sara in stazione, arrivo in anticipo e mi porto sempre dietro un libro. Quel tempo di attesa tra quando spengo il motore dell’auto e l’arrivo del treno non mi dispiace affatto, non lo evito, anzi lo cerco. Diciamo che vivo il tempo dell’attesa in modo proficuo, fertile e non sempre legato al desiderio dell’ottenimento della cosa o della persona aspettata. Ecco perché forse mi trovo a metà tra il concetto di sete del buddhismo e un brano di Charles Juliet che ho letto stamattina. Tra le quattro nobili verità enunciate dal Buddha si ricorda: “Questa, o monaci, è la santa verità circa l’origine del dolore: essa è quella sete che è causa di rinascita, che è congiunta con la gioia e col desiderio, che trova godimento ora qui ora là; sete di piacere, sete di esistenza, sete di estinzione”. Attraverso l’Ottuplice sentiero si deve cercare di arrivare alla soppressione di questa sete “annientando completamente il desiderio, bandirla, reprimerla, liberarsi da essa, distaccarsi”. E’ facile comprendere come la nostra mentalità formata dalla cultura del desiderio (scopo principale di un qualsiasi spot pubblicitario) sia lontana da queste idee. Messe le cose in questa maniera, il discernimento pare abbastanza semplice. Ecco che a complicare le cose arrivano testi come questo estratto di “Dans la lumière des saisons” di Charles Juliet, a cui si fa riferimento a un altro tipo di attesa o desiderio o sete:

“L’attesa. Avete conosciuto, conoscete che cos’è l’attesa? Quell’attesa che per anni non ha smesso di tormentarmi, che m’ha impedito di partecipare, che ha reso vano ciò che avrebbe dovuto farmi sazio. Se sapeste in quale deserto m’ha costretto a vivere. Nulla di ciò che mi si offriva era a misura della mia sete. E di che cosa ero io in attesa? Non avrei saputo dirlo di preciso. Senza dubbio, ero in attesa dell’evento meraviglioso capace d’appagare la sete di ciò che manca ad ogni vita. Ma non c’è alcun evento meraviglioso e io comprendo soltanto ora che non ho da lamentarmene. Ciò che è in grado di rispondere a quella attesa non può venire a noi che dall’istante – quell’istante che è là, prima che muoviamo qualsivoglia nostro passo, e che si offre alla nostra brama. Ma spesso noi lo troviamo troppo grigio, troppo banale e, poiché non ci sembra degno di veicolare ciò di cui desideriamo saziarci, lo oltrepassiamo senza cercare di scoprire ciò che esso cela. Che sbaglio! In ogni momento la vita abbonda, scorre, irriga il quotidiano al quale non sappiamo prestare attenzione. E’ dalla realtà più ordinaria che filtra l’acqua della sorgente. Ma prima di arrivare a comprenderlo, ad ammetterlo, c’è tanto da sfrondare.

L’avidità che tale attesa presupponeva, mi rendevo ben conto che era eccessiva, e ho fatto ricorso a diversi mezzi per tentare di contenerla, ma nessuno ha avuto la ben che minima efficacia. Esistono in noi appetiti, paure, vincoli, angosce… che non siamo in grado di controllare, per quanto grandi siano la lucidità, la determinazione, la conoscenza di noi che mettiamo in opera per dominarli. Il tedio, che nulla riesce a dissipare, è la conseguenza dell’attesa che viviamo fin dall’inizio come immancabilmente delusa. Fin dall’adolescenza ho imparato a leggere su alcuni volti e in alcuni sguardi la forma di tedio in cui si manifesta la sofferenza di una mancanza fondamentale.

L’avidità che tale attesa presupponeva, mi rendevo ben conto che era eccessiva, e ho fatto ricorso a diversi mezzi per tentare di contenerla, ma nessuno ha avuto la ben che minima efficacia. Esistono in noi appetiti, paure, vincoli, angosce… che non siamo in grado di controllare, per quanto grandi siano la lucidità, la determinazione, la conoscenza di noi che mettiamo in opera per dominarli. Il tedio, che nulla riesce a dissipare, è la conseguenza dell’attesa che viviamo fin dall’inizio come immancabilmente delusa. Fin dall’adolescenza ho imparato a leggere su alcuni volti e in alcuni sguardi la forma di tedio in cui si manifesta la sofferenza di una mancanza fondamentale.

L’attesa e la paura. La paura e l’attesa. Non credete che ambedue definiscano, per una grande parte, l’essere umano?”.

Non penso che alla fine i due punti di vista siano così distanti come possono apparire a uno sguardo veloce e posato sulla superficie; in fin dei conti anche il credente buddhista è teso a qualcosa, pur cercando di non fondare questa tensione sul desiderio, sulla brama. Mario Bertin, commentando le parole di Juliet, scrive: “Non un’attesa totalmente passiva. Un’attesa che è tensione versa qualcosa capace di saziare il nostro desiderio. Di appagare la sete di ciò che sentiamo mancarci. Perché non esiste alcun senso predefinito della vita. Il senso della vita, afferma Chaplin in Luci della ribalta, è il desiderio. Quel richiamo ad un oltre sempre inattingibile, che non si spegne mai. Il desiderio traccia la strada – ma te ne accorgi percorrendola – e infonde l’energia per andare verso ciò che l’autore chiama “la sorgente”, cioè verso la propria verità. L’istante è quello che viene immediatamente prima che cominci il nostro cammino. E’ un clic… E’ come un bagliore improvviso, che ci fa intravvedere una strada, da prendere piuttosto che qualsiasi altra strada. Senza ragioni. E’ un lampo nella notte. Soltanto una intuizione… Quasi sempre l’istante si configura in una circostanza banale, quotidiana, che sembra non avere alcun rapporto con il nostro desiderio, con quello che pensiamo sia in grado di saziare la nostra fame. Ma non è così. L’istante è soltanto il momento in cui si dischiude lo spiraglio. Quello che cerchiamo sta oltre la soglia. E non lo vediamo. Non siamo noi ad andare verso l’oggetto del nostro desiderio. D’altronde, il nostro desiderio non ha alcun oggetto. E’ la stessa energia vitale che scorre abbondante e che “irriga il quotidiano” a portarci verso di lui e ad offrircelo in dono. La verità è davanti a noi, “umile, quotidiana, feconda, inesauribile”. Dobbiamo soltanto essere disponibili ad accoglierla. E allora, come d’incanto, tutto si mostra e si chiarisce, il senso di tutto si illumina e si fa evidente. Come in una nuova nascita, si presenta la possibilità di

“suscitare

il me stesso

che dovrà

darmi alla luce”.”

E non penso che alla fine si sia così lontani di quella ricerca del vero sé che sia oltre la propria semplice autopercezione cosciente, cammino al centro delle religioni orientali.

(i testi di Juliet e Bertin sono tratti da “Scuola e formazione” pagg.33-34)

Il grido dei 40 ultraortodossi

Pubblico un breve articolo di Leonard Berberi dal blog Falafel Cafè.

“All’ennesima dichiarazione omofoba non ce l’hanno fatta. Hanno aspettato, invano, un paio d’ore nella speranza che qualche altro leader replicasse. Che smentisse. Che criticasse. Quando attorno a quelle parole hanno notato solo il silenzio hanno aperto un file Word, hanno scritto alcune frasi. Poi hanno messo – uno dopo l’altro – nomi e cognomi. «Eccoci qui, con le nostre vere identità. Non ci vogliamo nascondere più. Siamo tutti gay. Quei gay che il rabbino Elyakim Levanon proprio non accetta».

E omosessuali lo sono davvero tutti e quaranta quelli dell’elenco diventato pubblico e che continua ad allungarsi. Un coming out di massa, mai avvenuto nella storia d’Israele, che vede protagonisti tutti ex studenti delle yeshiva, le scuole religiose ebraiche, che per la prima volta hanno detto chi sono davvero. Stufi di sentire il rabbino di ultradestra Levanon aggredire la comunità Lgbt. «L’omosessualità è una perversione, è un peccato», aveva detto pochi giorni prima il religioso.

«Non è la prima volta che sentiamo frasi del genere, ma quando è troppo è troppo», spiega al sito informativo Nrg Daniel Jonas, religioso, attivista Lgbt dell’associazione «Havruta» e promotore della lettera pubblica. «Il miglior modo per combattere l’omofobia è mostrare alle persone che tu esisti». Ed eccola la lettera. Indirizzata proprio a lui, Levanon.

Ma genitori, fratelli e sorelle, parenti e amici sapevano dell’omosessualità dei quaranta? «I famigliari più stretti sì – chiarisce Jonas – ma non gli altri». E invita il religioso a confrontarsi con loro, ad ascoltare le loro ragioni, a mettere da parte la convinzione che basti una «terapia» per la conversione in eterosessuali. Una mano tesa a lui ma anche alle altre guide spirituali di quelle comunità ultraortodosse dove essere gay è considerato ancora un tabù e qualcosa da tenere confinato tra le mura di casa.”

In tanti espulsi con Claudio

In questi anni ho scritto alcune volte sul Burundi e sull’attività di Padre Claudio Marano. L’avventura sembra giunta al capolinea, certo non per suo volere. Ammetto che, penso un po’ come tutte le persone che in questi anni si son date da fare per aiutare i ragazzi del centro, mi sento espulso anche io… L’articolo è preso dal Messaggero Veneto, autrice Monica Del Mondo, my sister:

“Padre Claudio Marano ha lasciato il Burundi, probabilmente per sempre. Il sacerdote saveriano è stato “invitato” ad andarsene dal Centro giovani Kamenge, da lui fondato nel 1990 per proporre ai ragazzi la via della pace e della convivenza.

Padre Claudio è un uomo di chiesa e di pace. È l’uomo al quale, nel 2002, è stato assegnato a Stoccolma il premio Nobel alternativo per i suoi meriti umanitari. Con la morte nel cuore, ha fatto la valigia ed è rientrato in Italia. Ma di fatto è stato estromesso. Difficile capire da chi e perché.

Padre Claudio è un uomo di chiesa e di pace. È l’uomo al quale, nel 2002, è stato assegnato a Stoccolma il premio Nobel alternativo per i suoi meriti umanitari. Con la morte nel cuore, ha fatto la valigia ed è rientrato in Italia. Ma di fatto è stato estromesso. Difficile capire da chi e perché.

Sulla carta i Saveriani hanno ceduto il Centro alla Diocesi di Bujumbura (capitale dello stato burundese) e questa ha deciso di mettere altre persone alla guida della struttura. In realtà le motivazioni possono essere più complesse, a cominciare da una non condivisione (anche negli ambienti cattolici) dello stile “impegnato nel sociale” di padre Claudio Marano, per proseguire con i problemi economici del Centro e con la considerazione di quanto scomodo possa essere un luogo in cui si parla di pace alla periferia della capitale di un Paese dilaniato dai conflitti etnici, dalla corruzione e dalle divisioni, dove mantenere il potere significa far leva proprio su queste miserie e contraddizioni.

Padre Claudio non esita a parlare di un’“espulsione”. Non la prima della sua vita, ma la più dolorosa. «Un’espulsione è un fatto terribile: all’improvviso – racconta padre Claudio – tu non sei più quello di prima, il ruolo che avevi cambia, i progetti intrapresi vengono stoppati. È molto pesante».

Classe 1951, il sacerdote è nato a Melarolo, piccola frazione di Trivignano Udinese. Dopo l’ordinazione e un anno in Francia, nel 1980 è andato per la prima volta in Burundi dov’è rimasto per 5 anni fino a quando i missionari furono cacciati dalla dittatura militare. Lavorò fino al 1990 per la stampa missionaria e poi ritornò in Burundi per intraprende l’avventura del Centro giovani.

Tutto ha inizio da un campo di due ettari, coltivato a fagioli e mais. Lì si comincia a costruire un Centro dove i giovani, tutti, gli Hutu e i Tutsi, quelli di un quartiere e quelli dell’altro, i musulmani con cristiani e protestanti, possano divertirsi assieme, frequentarsi, conoscersi.

«Il nostro scopo – spiega padre Claudio – era creare un ambiente attraente, con strutture, spazi, attrezzature dove i giovani potessero vivere assieme e imparare la fraternità». Utilizzando i linguaggi più diversi, dallo sport al film, dal teatro alla musica, nel Centro Kamenge si parla della pace ma, soprattutto, si propone la vita in pace.

Non è facile, perché fuori si spara e le case vengono distrutte. Non è facile per un ragazzo di un’etnia parlare con un giovane di un’altra etnia, sapendo che fuori i suoi familiari sono stati ammazzati. Non è facile vincere odi e paure.

Non è facile giocare a calcio con un arbitro che grida “tutti a terra” quando si sentono fischiare le pallottole. In 25 anni si sono iscritti al Centro 44.550 giovani. Sono in duemila a frequentarlo ogni giorno, giovani dai 16 ai 30 anni.

«Abbiamo lavorato sulle differenze – precisa padre Claudio –, coinvolto i rappresentanti delle varie religioni e i diversi quartieri con i loro club e le loro associazioni. Abbiamo cercato di aprire il Centro al mondo esterno».

Per un periodo il Centre Kamenge ospitò anche un ospedale da campo. Per mandare avanti il Centro sono impegnati 60 stipendiati e 70 volontari. Le spese sono tante.

«Occorrono circa 450 mila euro l’anno – specifica padre Claudio Marano –, cifra che per metà viene coperta dalle donazioni da organizzazioni umanitarie, ecclesiastiche o private. Altri fondi arrivano dalle persone che si danno da fare per organizzare iniziative e raccogliere denaro. Ma ci siamo anche indebitati, per promesse di denaro non mantenute. Non è una situazione semplice per una realtà che da un lato viene mostrata come esempio di convivenza quando c’è il delegato di turno dall’estero e dall’altro ha nemici ovunque».

Non è forse un caso che, mesi fa, padre Claudio sia incappato nell’accusa di essere coinvolto nell’omicidio delle tre suore italiane in Burundi. «Mi avevano solo visto entrare in un bar e parlare con una persona», ricorda.

Sono in tanti, anche dal Friuli, ad aver inviato aiuti a padre Claudio e tanti i risultati ottenuti, riconosciuti a livello internazionale.

«Quando vedi un ragazzo finire la sua partita a basket, togliersi le scarpe per far giocare un altro ragazzo e quel ragazzo non è della sua stessa etnia e neppure del suo quartiere, capisci per cosa stai lavorando. Lo capisci quando vedi i giovani assieme, nei cantieri lavoro estivi, impegnati per costruire la casa di altre persone, distrutta dai conflitti».

Ora è tutto finito. «I Saveriani hanno ceduto il Centro alla Diocesi che lo fa gestire da tre preti. Non mi hanno voluto. Eppure sarei rimasto lì – dice il sacerdote –, anche a pulire i bagni. Hanno già detto che se non riusciranno a proseguire con il Centro, lo trasformeranno in scuola privata. Tanto si sta poco. Le strutture ci sono. E anche belle e appetibili. Ma solo per chi se le potrà permettere».

Padre Claudio ha lasciato là, con i ragazzi, il suo cuore: «Non riesco a vivere bene se non con loro». Ora si prende un periodo di riposo, in attesa di una nuova destinazione decisa dai suoi superiori. E guarda i giovani friulani con occhi velati di tristezza.

«È una disperazione vedere qui i giovani senza speranza. Stare chiusi nelle proprie stanzette con telefonini o pc significa chiudersi alla vita. È nell’incontro con l’altro la vita. Bisogna riscoprire la bellezza del vivere assieme. Altrimenti saremo sempre qui a contare: quanti migranti riusciremo a ospitare, quanti zingari potremo tollerare, quante auto ci stanno nel garage, quante tv nel salotto. Non le cose riempiono la nostra vita, ma le persone», chiude padre Claudio.

Tra geopolitica ed apocalittica

Quello che pubblico ora è un articolo molto interessante, in cui il prof. Martino Diez ragiona tra teologia, escatologia e geopolitica per spiegare il motivo per cui Isis abbia chiamato la propria rivista di propaganda Dâbiq.

“Nella sterminata letteratura di hadîth (le centinaia di migliaia di detti attribuiti al Profeta dell’Islam), alcuni godono da sempre di una fortuna particolare in ragione del contenuto, di una formula particolarmente felice o della loro ampia diffusione, vista come garanzia della loro autenticità. È il caso ad esempio della collezione di 40 hadîth raccolta da an-Nawawî, tradizionista siriano del XIII secolo, e tuttora diffusissima nel mondo islamico.

“Nella sterminata letteratura di hadîth (le centinaia di migliaia di detti attribuiti al Profeta dell’Islam), alcuni godono da sempre di una fortuna particolare in ragione del contenuto, di una formula particolarmente felice o della loro ampia diffusione, vista come garanzia della loro autenticità. È il caso ad esempio della collezione di 40 hadîth raccolta da an-Nawawî, tradizionista siriano del XIII secolo, e tuttora diffusissima nel mondo islamico.

Altre volte invece alcuni hadîth altrimenti dimenticati tornano “di moda” perché sono fatti propri da un movimento militante. È il caso oggi della tradizione che situa la battaglia finale tra le forze del bene e del male nella città siriana di Dâbiq, non lontana da Aleppo. Da quando infatti Isis se n’è appropriato facendone il titolo della sua rivista, questo hadîth è uscito dall’anonimato dei polverosi volumi di tradizioni per vivere una nuova vita sotto le luci del palcoscenico globale.

Il genere in cui questo hadîth s’inserisce è quello apocalittico, relativo alle profezie intorno agli avvenimenti che precederanno il Giorno del Giudizio. Come illustra David Cook, autore di diversi studi sul tema, la produzione islamica più antica si contraddistingue, rispetto a quella ebraica o cristiana, per il fatto di non presentare “i Segni dell’Ora” secondo una sequenza narrativa continua, ma allo stato di frammenti, tradizioni isolate che saranno poi gli ulema più tardi a cercare di ricucire in una storia unica.

E tra questi frammenti, quasi fermi immagine di un film ancora da girare, s’inserisce anche lo hadîth relativo a Dâbiq. Preceduto dalla consueta catena dei trasmettitori (da Zuhayr ibn Harb; da Mu‘allâ ibn Mansûr; da Sulaymân ibn Bilâl; da Suhayl; da suo padre; da Abû Hurayra), esso recita:

L’inviato di Dio disse: «L’Ora [del Giudizio] non si leverà finché i Romani non si accamperanno nel basso corso dell’Oronte (al-A‘mâq) o a Dâbiq. Allora muoverà contro di loro un esercito da Medina, composto dai migliori abitanti della terra. Quando le due schiere saranno sul punto di scontrarsi, i Romani diranno: “Lasciateci mano libera con quelli che hanno preso dei prigionieri tra noi: andremo a combattere loro soltanto”. Ma i musulmani risponderanno: “No, per Dio. Non vi lasceremo mano libera con i nostri fratelli”. E il combattimento divamperà.

Un terzo [dei musulmani] si volgerà in fuga sconfitto: Dio non ne accetterà mai il pentimento. Un terzo resterà ucciso: saranno presso Dio i martiri migliori. E un terzo conseguirà la vittoria e non avranno più da temere dissensi: questi conquisteranno Costantinopoli. E mentre si troveranno a dividere il bottino, e avranno appeso le loro spade agli ulivi, ecco Satana griderà tra loro falsamente: “L’Anticristo ha preso il vostro posto nelle vostre famiglie!”. Usciranno allora da Costantinopoli. Quando arriveranno in Siria, Satana uscirà contro di loro. Mentre si prepareranno a combatterlo e stringeranno i ranghi, ecco verrà il tempo della preghiera. Allora Gesù figlio di Maria scenderà [dal cielo] a dirigere la preghiera. Quando il nemico di Dio lo vedrà, si scioglierà come il sale nell’acqua. E se lo lasciasse andare, si scioglierebbe fino a scomparire. Ma Dio lo ucciderà per mano sua e mostrerà loro il suo sangue sulla punta della lancia di Gesù».

(Sahîh di Muslim, Kitâb al-fitan wa-ashrât al-Sâ‘a, Bâb fî fath al-Qustantîniyya wa-khurûj al-Dajjâl wa nuzûl ‘Îsâ b. Maryam, hadîth numero 7312, pag. 1073, ed. Dâr Sâdir, Bayrût s.d).

Qualche veloce spiegazione, necessariamente parziale, per illustrare il contenuto del testo.

Innanzitutto la tradizione è conservata nella raccolta di Muslim (m. 875), considerata dai sunniti come la più autorevole insieme a quella di al-Bukhârî (m. 854). Tale raccolta è divisa in diversi libri, uno dei quali s’intitola Il Libro delle tribolazioni e dei segni dell’Ora. In esso si trova un capitolo (bâb 9) dedicato alla «conquista di Costantinopoli, all’uscita dell’Anticristo e alla discesa di Gesù figlio di Maria». Tale capitolo contiene in realtà unicamente questo hadîth.

La formula con cui si apre la tradizione («l’Ora non si leverà finché…») è ricorrente nel materiale apocalittico più antico. Ad esempio nello stesso libro della raccolta di Muslim la si ritrova nel capitolo 14 dove sta scritto: «L’Ora non si leverà finché non uscirà dalla terra dello Hijaz [= la regione di Mecca e Medina] un fuoco che illuminerà i colli dei cammelli a Bosra [in Siria]». Poco prima, al capitolo 12 si leggeva del resto che «l’Ora non si leverà finché» non saranno compiute le conquiste, indicate in quest’ordine: la Penisola Arabica, l’impero persiano, l’impero bizantino. A esse seguirà – come racconta anche il nostro hadîth – l’uscita dell’Anticristo, figura mostruosa che s’impadronisce della terra per qualche tempo prima di essere sconfitta da Cristo, il Messia figlio di Maria che per l’Islam è asceso in cielo al momento della crocifissione.

A differenza di altri testi apocalittici, non è difficile ricostruire il contesto dello hadîth di Dabiq e la sua zona di origine: esso infatti è evidentemente nato durante le guerre arabo-bizantine. Nello slancio iniziale delle prime campagne militari i musulmani si impadronirono di tutto il vicino Oriente, ma fallirono la conquista di Costantinopoli. La città rimase da allora e per diversi secoli un obiettivo simbolico, mentre il confine si stabilizzava alle pendici dell’altopiano anatolico. Parlare di confine è in realtà inesatto quando lo si immagini come una frontiera moderna, precisamente demarcata. Si trattava piuttosto di una terra di nessuno di diversi chilometri di larghezza, conclusa da una prima linea di piazzeforti e marche di confine (thughûr in arabo) a cui seguiva una seconda linea di città-fortezze (‘awâsim). Ogni anno, con la bella stagione, i due eserciti conducevano campagne offensive nel territorio nemico, per fare prigionieri e bottino. Si comprende dunque come per gli abitanti della Siria (e per quelli dell’Anatolia bizantina dall’altra parte del confine) lo stato di guerra quasi endemico abbia stimolato la formazione di materiale apocalittico che situa in questo contesto di secolare ostilità i tremendi eventi legati all’avvento dell’Ora.

L’ambientazione siriana fornisce dunque un elemento utile alla datazione dello hadîth, che deve essere posteriore alla prima ondata di conquiste (un primo assedio di Costantinopoli ebbe luogo dal 674 al 678 e un secondo nel 717-718) e probabilmente si situa tra la tarda età omayyade e la prima età abbaside, non molto tempo prima della compilazione della raccolta di Muslim. Il confine bizantino-arabo rimase poi sostanzialmente immutato fino alle campagne di Niceforo Foca nel X secolo, che culminarono nella momentanea riconquista della Cilicia e di Antiochia da parte dei bizantini. Nel 1071 tuttavia la decisiva vittoria turca a Manzikert segnava il tracollo dell’impero romano d’Oriente e apriva la strada alla conquista dell’Anatolia e infine di Costantinopoli nel 1453. La Siria del Nord, dopo un ultimo decisivo scontro tra ottomani e mamelucchi, usciva così di scena.

Come si può intuire anche da questa sommaria presentazione, lo hadîth di Dâbiq non gode dunque di particolare preminenza nel materiale apocalittico islamico. Altre tradizioni situano infatti gli eventi decisivi del giorno del giudizio in altre regioni o città, ad esempio a Damasco o a Gerusalemme.

È stato probabilmente il fatto di essersi impadroniti di buona parte della Siria settentrionale ad aver spinto Isis a dare particolare rilievo a questa tradizione. Il recupero del testo avviene attraverso la sua attualizzazione: i romani di cui si parla, cioè i bizantini, sono infatti riletti come gli occidentali in genere. E dato che la conquista della nuova Roma (Costantinopoli) si è già compiuta, Isis sposta le sue attenzioni, per ora fortunatamente solo mediatiche, verso l’altra Roma.

Come osserva Hamit Bozarslan in un’intervista in uscita nel prossimo numero di Oasis, lo Stato islamico si muove su un duplice piano: di razionalità strumentale, tesa alla creazione di una compagine statale, e di irrazionalità, protesa alla dimensione simbolica e a volte schiettamente apocalittica. E proprio per questa duplice logica il fenomeno esige, per essere compreso, di essere trattato su diversi livelli, dalle considerazioni geopolitiche fino alle aspirazioni escatologiche, che per una parte almeno della leadership non sono meno reali dei calcoli strategici immediati.”

Citykirche e parrocchie liquide

Pubblico un interessante articolo (i link li ho inseriti io) di Giacomo Gambassi pubblicato su Avvenire. Argomento? Un nuovo modo di declinare le parrocchie in Germani e in nord Europa.

“In Germania la parrocchia ha già cambiato volto. Conserva, sì, il nome del santo o del beato che da sempre la identifica. Ma non è più «per tutti» indistintamente. Chi ha interessi artistici può rivolgersi alla Kulturkirche, la “chiesa della cultura” di Amburgo. L’adolescente ha una bussola nella Jugendkirche di Berlino, la “chiesa dei giovani”. Il migrante in difficoltà o il disoccupato entra nella Diakoniekirche, la “chiesa del servizio” alle porte di Francoforte che offre consulenze e itinerari di sostegno. Si tratta di esperienze parrocchiali, o meglio de-parrocchiali, che sono espressione sia del mondo cattolico, sia di quello evangelico e che nascono nei quartieri delle grandi città dove dominano gli uffici oppure i condomini in cui chi li abita arriva a sera e riparte al mattino.

Le chiamano Citykirche e sono chiese che hanno come riferimento una zona dinamica (la City, appunto) in cui si mescolano impiegati, passanti o residenti dormi-e-fuggi. E vogliono essere la risposta nordeuropea alla crisi della parrocchia concepita secondo il modello tridentino (almeno guardando alla Chiesa cattolica).

Parrocchie «liquide», le definisce Arnaud Join-Lambert, docente francese di teologia pastorale e liturgia all’Università Cattolica di Lovanio in Belgio, che le indica come nuove forme di comunità capaci di adattarsi alla “liquidità” della società europea, ricorrendo alla celebre categoria del sociologo Zygmunt Bauman. Se i rapporti sociali sono liquidi, anche le parrocchie possono diventare liquide, prospetta il teologo in un saggio pubblicato dalla Rivista del clero italiano, il mensile di aggiornamento pastorale dell’Università Cattolica. «La loro caratteristica – spiega il docente – è di andare verso le periferie esistenziali». Perché le attuali parrocchie cominciano a «somigliare a club» che soddisfano «i bisogni spirituali di alcuni» ma «ignorano o trascurano la sete spirituale della maggioranza». Il campanile resta, ma si trasforma. Come mostrano i prototipi parrocchiali tedeschi che propongono una «specializzazione dell’offerta spirituale». «Non sono luoghi in cui una comunità di fedeli più o meno stabile vive il “tutto per tutti”, né luoghi per il raduno domenicale – nota il teologo –. Tuttavia sono contrassegnati dal bello (esposizioni, concerti, creazioni artistiche e culturali), dal bene (aiuto ai migranti, alle persone precarizzate) e dal vero (formazioni, conferenze, scambi)».

Una rivoluzione che, aggiunge lo studioso, richiede mezzi: aperture non stop, persone esperte nell’accompagnamento, volontari. Per «inventare le parrocchie di domani» Join-Lambert si affida anche a due vocaboli economici: incubatori e start-up. Se gli incubatori sono «concentrazioni di persone qualificate impegnate in progetti innovativi», la loro declinazione ecclesiale dà vita a percorsi che «favoriscono il dialogo  intorno a tematiche comuni». È il caso in Francia di Saint Joseph a Grenoble che ha scommesso sulla pastorale dei giovani o di Marthe-et-Marie nel nuovo quartiere Humanicité a Lomme (Lille) che si dedica all’accoglienza. Le start-up, aziende con scarsi mezzi ma sorrette da organici motivati, si traducono in spazi cristiani che hanno al centro l’ospitalità presentata secondo l’icona del Vangelo della Visitazione. Ecco allora la Church on the corner, riallestimento “sacro” di un antico bistrot nel sobborgo londinese di Islington. L’intento di questi esperimenti è di «provocare e curare l’incontro» soprattutto di coloro «che sono lontani» dalla Chiesa, sottolinea il teologo.

intorno a tematiche comuni». È il caso in Francia di Saint Joseph a Grenoble che ha scommesso sulla pastorale dei giovani o di Marthe-et-Marie nel nuovo quartiere Humanicité a Lomme (Lille) che si dedica all’accoglienza. Le start-up, aziende con scarsi mezzi ma sorrette da organici motivati, si traducono in spazi cristiani che hanno al centro l’ospitalità presentata secondo l’icona del Vangelo della Visitazione. Ecco allora la Church on the corner, riallestimento “sacro” di un antico bistrot nel sobborgo londinese di Islington. L’intento di questi esperimenti è di «provocare e curare l’incontro» soprattutto di coloro «che sono lontani» dalla Chiesa, sottolinea il teologo.

Il docente prende a prestito le parole di papa Francesco che nell’Evangelii gaudium ricorda come «il rinnovamento delle parrocchie non abbia ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente». E sentenzia: «È l’ora della polivalenza». Ma tiene precisare: «La parrocchia non può sparire». Oggi, chiarisce Join-Lambert, la vita cristiana è «basata sull’attività spirituale e non su strutture, su un decentramento dell’ufficio domenicale, su una parte crescente composta da quanti iniziano o ricominciano in rapporto ai fedeli di sempre, e sul passaggio limitato nel tempo in seno a una chiesa precisa». Allora la parrocchia è chiamata a una conversione pastorale, magari ispirandosi all’immagine della «barca che preserva una parte di solidità in un mondo fluido ma non ha più punti di ancoraggio sociale o culturale».

Essenziali diventano il concetto di «rete fra parrocchie » che il teologo richiama più volte quando ipotizza chiese ad hoc e quello della «comunione tra le comunità nelle sue diverse dimensioni». Princìpi che fanno venire in mente le unità pastorali care ai vescovi italiani (mai citate nell’articolo). Per il docente, la parrocchia informale ha bisogno di «figure familiari di autorità»: il parroco, sì, ma affiancato dai religiosi che possono dedicarsi alla direzione spirituale o addirittura da un teologo. E soprattutto va «incoraggiato» il laicato. Serve «elasticità» – conclude Join-Lambert – per «poter continuare ad annunciare il Vangelo con modalità di socializzazione ed espressioni culturali del nostro tempo». Ma davvero la parrocchia liquida è la soluzione? E poi può essere esportata in Italia?”

Pentecoste, tra Balducci e Michielin

Sta calando la notte su questa domenica di Pentecoste. Venerdì sera non ero in Duomo a Udine, non sono riuscito ad andarci. Mi sono messo a leggere, allora, una vecchia riflessione di padre Ernesto Balducci. La lettura è stata lenta, interrotta da numerose pause di riflessione per far risuonare in me quelle parole e meditare. Ma prima di riportarle, racconto un episodio di tre anni fa; durante una lezioni sul terrorismo e i fondamentalismi religiosi, una studentessa mi ha chiesto: “Prof! Ma lo Spirito Santo, cos’è?”. Ecco, in questo periodo c’è una canzone che non parla direttamente dello Spirito, eppure mi pare così adatta… Si tratta de “L’amore esiste” di Francesca Michielin:

“Può nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l’avresti detto, dove non lo cercheresti. Può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo, può bastare un solo sguardo per capirti fino in fondo, può invadere i pensieri, andare dritto al cuore, sederti sulle scale, lasciarti senza parole. L’amore ha mille steli, l’amore è un solo fiore.

Può crescere da solo, esaurire come niente perché nulla lo trattiene o lo lega a te per sempre. Può crescere su terre dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole.

L’amore non ha un senso, l’amore non ha un nome, l’amore bagna gli occhi, l’amore scalda il cuore, l’amore batte i denti, l’amore non ha ragione.

E’ grande da sembrarti indefinito, può lasciarti senza fiato. Il suo abbraccio ti allontanerà per sempre dal passato. L’amore mio sei tu, l’amore mio sei…

Può renderti migliore e cambiarti lentamente, ti dà tutto ciò che vuole e in cambio ti chiede niente, può nascere da un gesto, da un accenno di un sorriso, da un saluto, da uno scambio, da un percorso condiviso…”

Così invece “cantava” Ernesto Balducci:

“…Lo Spirito contesta tutte le nostre pretese di unire il mondo con qualcosa che non abbia le misure stesse della creazione. Quindi lo Spirito è innanzi tutto contestazione, è rifiuto di dare valore assoluto al relativo. Se io penso alla mia storia! Se penso alla fatica immane che si è dovuta vivere per abbattere ciò che credevamo assoluto…! A questa costituzione degli assoluti che non sono tali tutto ci ha sospinto: e la cultura profana e l’eredità laica della cultura occidentale e le teologie cattoliche, tutto ci ha portato verso la deformazione del relativo in assoluto. E quante presunzioni, quanti razzismi impliciti, quanti orgogli camuffati di pietà abbiamo accumulato nel cuore! A livello della società quante barriere abbiamo creato! E a livello dei popoli quante discriminazioni ci sono ancora, forse più forti di ieri, perché hanno mutato nome, ma sono diventate più robuste per i meccanismi economici che le contengono come un cemento armato. Lo Spirito Santo viene come un uragano e abbatte tutte le barriere. Lo Spirito fece cadere il Tempio, fece cadere la legge giudaica, e aprì la via della salvezza a tutti i Gentili. Ma noi abbiamo eretto nuovi templi, nuove leggi, nuove sinagoghe, e lo Spirito deve soffiare di nuovo per ridarci l’ansia dell’universalità effettiva, non quella astratta dei filosofi illuministi, ma quella concreta che passa attraverso la partecipazione sofferta, generosa alla condizione umana. Altrimenti anche l’universalità del Vangelo diventa per noi un pretesto presuntuoso. Essa non si dichiara, si prova. Essa non si definisce, si sperimenta. Al livello dell’esperienza dobbiamo dire: no, il nostro Vangelo non è universale. Esso non conosce la «scienza delle voci», lo Spirito che fa di una sola voce molte voci, che adempie l’attesa latente in tutti i popoli, anche dei più diversi, è uno Spirito che noi imprigioniamo continuamente. Esso è l’Antipotere, passa attraverso la croce del Signore. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù il crocifisso. Perciò non possiamo appellarci allo Spirito Santo come ad un mistero che serve a crearci tralicci provvidenzialistici quando incontriamo dei burroni e non sappiamo come sorpassarli. Lo Spirito Santo non è il tappabuchi delle nostre miserie, non è il Deus ex machina delle nostre impotenze: è la contestazione in radice della nostra libidine di potere, anche spirituale. Ci riconsegna totalmente al principio della creazione, ci riporta alle radici dell’essere e ci dà la capacità di ascoltare ciò che di nuovo ferve nel cuore dell’uomo. Non dobbiamo legare lo Spirito Santo ad un partito politico, a una cultura, a una egemonia, dobbiamo, anzi, costantemente sapere che lo Spirito passa dall’altra parte, fuori delle mura delle nostre città, non entra nelle nostre chiese, parla con la bocca dei lontani, solleva profeti che non hanno il colore del nostro volto né le nostre tradizioni culturali, che non hanno nemmeno le nostre credenziali, che anzi puntano il dito su di noi eredi dei profeti divenuti ormai archivisti dello Spirito Santo. Questa apertura all’impossibilità è la disposizione evangelica vista dalla Pentecoste. Lo Spirito Santo che, sì, è docilità e contestazione delle false universalità, continua resurrezione dell’afflato dell’universalità, del bisogno di agire per l’uomo, per l’uomo nella sua universalità concreta, storica, determinata e non per l’uomo in genere. Quando facciamo le nostre politiche non pensiamo né agli handicappati, né ai malati, né agli anziani. Pensiamo sempre agli uomini validi, quando facciamo i nostri progetti. Oppure quando pensiamo al futuro del mondo ci pensiamo a partire dai livelli di consumo che abbiamo realizzato senza ricordarci che essi sono cinquanta volte di più di quelli di cui godono o soffrono i meno privilegiati del pianeta, da cui abbiamo preso materie prime, ricchezze per farne il piedistallo del nostro benessere. Sentire costantemente questa provocazioni vuol dire, forse, non avere il piglio del guidatore di popoli, ma vuol dire quanto meno acquistare sempre più la faccia dell’uomo qualsiasi, dell’uomo semplice che, sempre più deluso dalle nostre promesse, rischia di gravare la nostra storia di un peso di disperazione o di diffidenza che potrebbe essere davvero la causa più efficace della nostra rovina futura. La minaccia del futuro non è tanto nelle rivoluzioni quanto nell’inerzia dello spirito, in una specie di paralisi collettiva delle coscienze, di sfiducia totale in qualunque parola e in qualunque messaggio. Sono andato per sentieri che non aveva programmato, obbedendo al mio sentimento interiore, ma credo di non essere stato lontano dall’intuizione di partenza, che cioè i misteri cristiani o noi li percuotiamo perché facciano discendere il loro messaggio nei solchi delle nostre esperienze storiche, oppure anch’essi diventano lontani da noi, occasioni di cerimonie che ormai hanno perso di senso perfino nella coscienza di noi credenti”.

Ernesto Balducci – “Il mandorlo e il fuoco” vol. 2 – anno B

Aikidō, distacco e sorriso interiore

Un interessantissimo articolo del prof. Gian Paolo Terravecchia, preso da La ricerca. Vi si parola di aikidō, buddhismo, controllo, disciplina, sorriso interiore, distacco.

“C’è un aneddoto sul Buddha che compendia molti dei principi dell’aikido verbale [qui si trova: L’aikidō è una delle arti marziali più affascinanti. Il suo nome è un manifesto: ai sta per “armonioso”, o “bilanciato”; ki sta per “vita, spirito” o “energia, forza”, mentre dō sta per “via”. Perciò il nome, nel suo intero, si può rendere con: “la via dello spirito armonioso”, oppure “la via per un’energia bilanciata”]. Un uomo, saputo della reputazione di Buddha, venne da lontano per mettere questi alla prova. Arrivato, gli si avvicinò e cominciò a gridargli ogni sorta di insulto: “Chi ti credi di essere per insegnare agli altri? Sei stupido come loro, non sei nient’altro che un impostore!”. L’uomo continuò a riversare su Buddha insulti, ma questi rimase immobile. Quando l’attacco cominciò a scemare, Buddha finalmente disse: “Posso farti una domanda?”. L’uomo assentì, dicendo: “Beh, cosa?”. “Se qualcuno ti offre un dono e tu lo declini, a chi appartiene quel dono?”. L’uomo pensò per un secondo, poi rispose: “Beh, in tal caso esso appartiene alla persona che l’ha offerto”. “Giusto – continuò lui – così, se hai cercato di darmi qualcosa che ho rifiutato, a chi dunque appartiene?”. L’uomo se ne andò.

La storia insegna molte cose: vediamone alcune. Innanzitutto, l’attacco verbale non va a segno per il solo fatto che qualcuno formula degli insulti: ci vuole dell’altro. La dignità di Buddha, infatti, non viene compromessa dall’attacco sferrato, anzi: questo finisce per mettere in risalto la grandezza di Buddha. A un attacco gratuito, rozzo e violento, egli ha replicato con pace, gentilezza e arguzia. Mentre il semplice silenzio sarebbe stato segno di assenza di risorse o di disdicevole supponenza, Buddha ha scelto il giusto momento per entrare: quando cioè la violenza dell’attacco scemava, senza aver ancora sortito alcun effetto. Il silenzio iniziale fa da scudo a Buddha. Esso poi, insieme alla gentilezza della richiesta di poter fare una domanda, destabilizza l’avversario e lo mette in difficoltà. Buddha ha dunque schivato l’attacco e, dopo la prima domanda, sta prendendo il controllo della situazione, ha l’iniziativa: ora l’altro è costretto a rispondere. Soprattutto, come detto, la domanda destabilizza l’attacco: il discorso è portato altrove e non è più in discussione Buddha. Entrambi gli interlocutori si stanno indirizzando verso qualcosa di terzo.

A questo punto arriva la seconda domanda, che porta il discorso ancora più lontano dall’attacco iniziale e segna la definitiva presa dell’iniziativa da parte di Buddha. Questi ha scelto bene la propria entrata: la prima domanda destabilizzava ed era irresistibile, ora questa nuova continua nella direzione della precedente e segna la definitiva presa del controllo da parte di Buddha. L’altro deve stare attento a non fare una figuraccia. Quando Buddha si muove, mostra di essere altrove rispetto alla direzione dell’attacco. Questa è la chiave dell’aikido: si tratta dell’Irimi, la posizione nella quale si è fuori pericolo e si prende il controllo della situazione.

[…] Quella scelta dal Buddha è una via di collaborazione: egli non si giustifica, né insulta a sua volta, ma domanda e tratta l’interlocutore con rispetto, come qualcuno che sa, che può aiutarlo a capire. L’altro non è umiliato. Intanto, però, Buddha lo sta portando dove vuole, senza che questi possa farci niente. Con la terza domanda, Buddha chiude il discorso e finisce per vincere il confronto. Va notato che Buddha ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo: l’aikido verbale non è una disciplina di potenza, ma di grazia ed eleganza. Buddha non asserisce alcunché, né accusa, né contesta: al contrario, lascia passare i colpi, senza esserne affetto – poi, con la leggerezza di tre domande, chiude il confronto.

Ciò è possibile solo se si riesce a mantenere il distacco. Perché ciò avvenga è necessario possedere un sorriso interiore, dice Luke Archer nel suo Verbal Aikido. Il sorriso interiore è fondamentale ed è quello stesso atteggiamento col quale Buddha riesce a ributtare tutti gli insulti subiti sull’altro, senza esserne colpito. L’energia dell’attacco si scarica su colui che lo ha esercitato. Se l’attaccante avesse avuto lo stesso sorriso interiore, avrebbe riso col Buddha della strategia brillante di questi, mostrando così a propria volta di essere un uomo forte, e deviando quanto il Buddha gli stava restituendo. In tal caso, i due avrebbero potuto continuare a conversare serenamente, da spiriti illuminati, forse da amici. L’uomo però, purtroppo, non ne fu capace, e perciò ne uscì sconfitto.”

Gemme n° 230

“Terzani ho iniziato a leggerlo presto, alle scuole elementari, in occasione di un concorso in cui ho dovuto leggere una poesia. Lì ho conosciuto sua moglie e suo figlio e da quel momento ho iniziato a leggere i suoi libri, gli aforismi, i pensieri e ho incominciato a vedere la vita come il cerchio disegnato dal monaco zen in cui si parla alla fine del secondo video. Quando sto male leggo qualcosa di suo e mi sento bene. Non l’ho conosciuto direttamente ma è parte della mia vita e penso che resterà per sempre in me.” Questa la gemma di G. (classe quinta).

Riporto un brano, per me molto significativo, tratto dallo stesso testo citato nei video, in cui Terzani si rivolge al figlio Folco: “[…] Mi ricordo di quante storie i miei mi raccontavano sulle lucciole quando ero piccolo. Dicevano che se ne acchiappavi una e la mettevi sotto il bicchiere, la mattina dopo trovavi una monetina. Loro ce la mettevano la monetina, e il mio mondo si arricchiva. Allora, perché ai miei nipoti non far vedere le lucciole perché si stupiscano della meraviglia del mondo? Nell’Himalaya c’erano dei bruchi luminosi. Sai, quei bruchi che nella notte fanno una luce verde come quella di un lampione. Sono incredibili. Non sarebbe bello a un bambino raccontare delle favole su questo bruco? Il mondo gli si anima, no? La natura gli si anima, la vita gli si arricchisce, vive in più dimensioni. Altro che la televisione e andiamo a mangiare la pizzettina! E’ da lì che partono tutti i discorsi sulla violenza. Ogni giorno la violenza ce la facciamo da noi. Basterebbe dire “Basta!”. Pigli il bambino e lo porti la notte a vedere le lucciole. Punto e basta.” “Dov’è che sbagliamo? E’ difficile dirlo.” “Facciamo una cosa molto semplice, viviamo vite troppo di corsa, troppo piene di stimoli, continuamente distratti dal lavoro, dal telefono, dalla televisione, dai giornali, da quelli che ci vengono a trovare. Siamo sempre di corsa, sempre di corsa, non ci fermiamo. Chi si prende più degli spazi vuoti, del tempo per il silenzio? La sera al bambino gli danno da mangiare, lo mettono davanti alla televisione e poi a letto, perché questi vogliono vedere un film, quelli vogliono andare dagli amici. Sarebbe così semplice dire “Fermi tutti. Stasera si va a vedere le lucciole!”. Non è così complicato, non è una congiura, siamo noi a metterci nei guai. Capisco la congiura del consumismo, che è una macchina che ti fagocita, ma qui non c’è nessuna congiura. Sei tu, tu che puoi scegliere se andare in pizzeria o se portare il bambino a vedere le lucciole. Onestamente, Folco, questo mondo è una meraviglia. Non c’è niente da fare, è una meraviglia. E se riesci a sentirti parte di questa meraviglia – ma non tu, con i tuoi due occhi e i tuoi due piedi; se Tu, questa essenza di te, sente d’essere parte di questa meraviglia – ma che vuoi di più, che vuoi di più? Una macchina nuova? […]” (Tiziano Terzani, La fine è il mio inizio).

Il meglio di te

Un bel racconto di Roberto Emanuelli.

“Il saggio e anziano Ajari Shiki si ritrovò a giocare a Koi-koi, un antico gioco di carte giapponese, col suo nipotino Haruki. Il saggio Shiki vinse facilmente quasi tutte le mani e poi l’intera partita, usando molta tecnica e strategia. Usando il coraggio e la pazienza, il cuore e la testa, l’intelligenza e la furbizia. Nel tempo, Shiki, aveva imparato che c’è un momento in cui bisogna aspettare e uno in cui è necessario agire, fare qualcosa. Shiki aveva imparato, nei tanti anni di esperienza e umile studio, che statisticamente ci sono mani in cui si è serviti in modo favorevole e altre meno, e che, quando capitano, le mani favorevoli vanno sfruttate al meglio e ottimizzate col nostro ingegno, mentre quando ci si ritrova davanti a quelle avverse, è importante limitare i danni e non perdere testa e speranza. E in fine, Shiki, aveva imparato che a volte, pur mettendocela tutta, pur impegnandoci al massimo sfruttando tutte le nostre conoscenze e qualità, ecco, a volte si perde lo stesso, perché il nostro avversario è più forte di noi, o perché, quella, non era la nostra partita, ma che, conservando la nostra dignità, ci guadagneremo la possibilità di una nuova sfida. Ma Haruki, in un impeto di rabbia e frustrazione, si alzò di scatto, tutto rosso in viso, pronunciando parole intrise di collera e risentimento verso l’anziano nonno, e verso la sorte maligna. Shiki osservò in silenzio il giovane nipote, accennando un sorriso colmo di pietà e dispiacere, e dopo qualche secondo di esitazione gli rivolse poche parole: “l’uomo che attribuisce i motivi del suo fallimento alla sfortuna o, peggio, a un altro uomo, è un uomo che non ce l’ha fatta. È un uomo fragile. È un uomo che non ce la farà mai. Ora, tu hai una possibilità, mio giovane nipote, forse la prima e ultima della tua vita, puoi scegliere: metterti di nuovo seduto, dando il meglio di te, mettendo amore, impegno e umiltà, o scappare per il resto dei tuoi giorni”.

“Il saggio e anziano Ajari Shiki si ritrovò a giocare a Koi-koi, un antico gioco di carte giapponese, col suo nipotino Haruki. Il saggio Shiki vinse facilmente quasi tutte le mani e poi l’intera partita, usando molta tecnica e strategia. Usando il coraggio e la pazienza, il cuore e la testa, l’intelligenza e la furbizia. Nel tempo, Shiki, aveva imparato che c’è un momento in cui bisogna aspettare e uno in cui è necessario agire, fare qualcosa. Shiki aveva imparato, nei tanti anni di esperienza e umile studio, che statisticamente ci sono mani in cui si è serviti in modo favorevole e altre meno, e che, quando capitano, le mani favorevoli vanno sfruttate al meglio e ottimizzate col nostro ingegno, mentre quando ci si ritrova davanti a quelle avverse, è importante limitare i danni e non perdere testa e speranza. E in fine, Shiki, aveva imparato che a volte, pur mettendocela tutta, pur impegnandoci al massimo sfruttando tutte le nostre conoscenze e qualità, ecco, a volte si perde lo stesso, perché il nostro avversario è più forte di noi, o perché, quella, non era la nostra partita, ma che, conservando la nostra dignità, ci guadagneremo la possibilità di una nuova sfida. Ma Haruki, in un impeto di rabbia e frustrazione, si alzò di scatto, tutto rosso in viso, pronunciando parole intrise di collera e risentimento verso l’anziano nonno, e verso la sorte maligna. Shiki osservò in silenzio il giovane nipote, accennando un sorriso colmo di pietà e dispiacere, e dopo qualche secondo di esitazione gli rivolse poche parole: “l’uomo che attribuisce i motivi del suo fallimento alla sfortuna o, peggio, a un altro uomo, è un uomo che non ce l’ha fatta. È un uomo fragile. È un uomo che non ce la farà mai. Ora, tu hai una possibilità, mio giovane nipote, forse la prima e ultima della tua vita, puoi scegliere: metterti di nuovo seduto, dando il meglio di te, mettendo amore, impegno e umiltà, o scappare per il resto dei tuoi giorni”.

Haruki chiese umilmente perdono, e scelse di essere degno.”

Kashèr, la classificazione

Riporto l’articolo “Cibi «adatti» agli ebrei. Alle origini del kashèr” di Piero Stefani, preso da Reset.

“Cominciamo con il trascrivere un passo del profeta Ezechiele 44,23: «(I sacerdoti) istruirono il mio popolo a distinguere tra sacro (qodesh) e profano (chol), tra impuro (tame’) e puro (tahor)» (cfr. Levitico 10,10). Paolo Sacchi, in un suo studio fondamentale al riguardo, si chiede se in questa frase la struttura vada intesa in modo parallelo o chiastico. La risposta è che si deve optare per il parallelismo; la proporzione è la seguente, sacro: impuro = profano:puro. A livello più antico il sacro fu concepito come se fosse dotato di una forza intrinseca che, appunto come fa l’impurità, opera in virtù propria. Con il passare del tempo le cose mutarono e la fondazione del puro e dell’impuro divenne eteronoma. A Yochanan ben Zakkay, il “mitico” fondatore del giudaismo rabbinico, è attribuita la sentenza: «Né il cadavere contamina, né la cenere della vacca rossa purifica (cfr. Numeri 19,1-16); è Dio che ha ordinato di fare ciò».

“Cominciamo con il trascrivere un passo del profeta Ezechiele 44,23: «(I sacerdoti) istruirono il mio popolo a distinguere tra sacro (qodesh) e profano (chol), tra impuro (tame’) e puro (tahor)» (cfr. Levitico 10,10). Paolo Sacchi, in un suo studio fondamentale al riguardo, si chiede se in questa frase la struttura vada intesa in modo parallelo o chiastico. La risposta è che si deve optare per il parallelismo; la proporzione è la seguente, sacro: impuro = profano:puro. A livello più antico il sacro fu concepito come se fosse dotato di una forza intrinseca che, appunto come fa l’impurità, opera in virtù propria. Con il passare del tempo le cose mutarono e la fondazione del puro e dell’impuro divenne eteronoma. A Yochanan ben Zakkay, il “mitico” fondatore del giudaismo rabbinico, è attribuita la sentenza: «Né il cadavere contamina, né la cenere della vacca rossa purifica (cfr. Numeri 19,1-16); è Dio che ha ordinato di fare ciò».

Nell’ambito biblico (specie nella cosiddetta fonte sacerdotale) si manifesta una profonda istanza classificatoria. Classificare significa distinguere: «questo è diverso da quello». Si costruiscono quindi “gruppi” o “classi”. Si tratta non già di stabilire differenze tra individui ma tra collettività. Un singolo frutto può essere sano o guasto; mentre è tutta una famiglia di cibi a essere pura o impura. In base a quali criteri si stabiliscono le divisioni? Simbolici? Cosmologici in quanto conformi all’ordine del mondo (l’undicesimo capitolo del Levitico divide gli animali tra cielo, terra e acqua)? Ci sono criteri dichiarati dal testo e dalla tradizione? E se sì – essi sono una copertura di altri motivi che stanno dietro (per esempio le famose ragioni igieniche, cavallo di battaglia dei positivisti)? Tutte queste alternative hanno avuto dei sostenitori.

In relazione al cibo il termine più noto è kashèr (o kòsher). Le regole che presiedono a questa sfera sono espresse dal termine kasherut o, per essere più precisi, kashrut. La parola ha però un ambito di riferimento più esteso di quello alimentare. Il suo senso base è «valido», «adatto». Quindi si applica a ogni persona, cosa o oggetto conforme a un determinato fine. Per i nostri scopi l’osservazione lessicale è significativa: un cibo puro non è ipso facto kashèr, non lo è, per esempio, se è cucinato in modo improprio. Con qualche semplificazione si può sostenere che la purità o l’impurità dipendono dalle classificazioni bibliche, mentre la kashrut deriva dalle norme elaborate dalla cosiddetta Torah orale (tradizione).

Tocchiamo un punto cruciale. La concreta definizione dell’osservanza a partire da un modello di  classificazione della realtà presente nella Bibbia si trasforma, in virtù della tradizione, in una via per distinguere sempre più fortemente la propria comunità dalle altre. L’ordine cosmico (per definizione uguale per tutti) si riflette, in virtù degli apporti della tradizione, in quello sociale e simbolico proprio di un gruppo distinto da altri. Ciò comporta che quanto è lecito per gli uni non lo sia per gli altri e viceversa. I cibi proibiti a «noi» ma permessi a «loro» divengono un mezzo rituale per mantenere una specifica identità collettiva. All’interno della comunità essi invece operano al fine di introdurre una contrapposizione tra osservanti e non osservanti. «Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli perché siate miei» (Levitico 20,26). Proprio in relazione a questo passo, un antico rabbi trae conseguenze precise sulle motivazioni che stanno alle spalle di un determinato comportamento alimentare. Per giustificare il fatto che ci si astiene dal mangiare carne suina, non si dovrebbe infatti dire «il maiale mi fa schifo» bensì «il maiale mi piacerebbe ma non lo mangio perché è proibito».

classificazione della realtà presente nella Bibbia si trasforma, in virtù della tradizione, in una via per distinguere sempre più fortemente la propria comunità dalle altre. L’ordine cosmico (per definizione uguale per tutti) si riflette, in virtù degli apporti della tradizione, in quello sociale e simbolico proprio di un gruppo distinto da altri. Ciò comporta che quanto è lecito per gli uni non lo sia per gli altri e viceversa. I cibi proibiti a «noi» ma permessi a «loro» divengono un mezzo rituale per mantenere una specifica identità collettiva. All’interno della comunità essi invece operano al fine di introdurre una contrapposizione tra osservanti e non osservanti. «Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separato dagli altri popoli perché siate miei» (Levitico 20,26). Proprio in relazione a questo passo, un antico rabbi trae conseguenze precise sulle motivazioni che stanno alle spalle di un determinato comportamento alimentare. Per giustificare il fatto che ci si astiene dal mangiare carne suina, non si dovrebbe infatti dire «il maiale mi fa schifo» bensì «il maiale mi piacerebbe ma non lo mangio perché è proibito».

I criteri scelti per stabilire la liceità dei cibi sono molteplici: a) distinzione tra animali leciti e proibiti (cfr. Levitico 11,1-30); b) regole della shekhitah (vale a dire della modalità di uccisione degli animali leciti); c) divieto di cibarsi di sangue (rafforzamento della shekhitah con ulteriori prescrizioni); d) divieto di consumare alcune parti di grasso (Levitico 3,17): e) proibizione di consumare un membro strappato da un animale vivo; f) divieto di mangiare il nervo sciatico (cfr. Genesi 32,33); b) obbligo di scegliere tra gli animali permessi quelli senza difetti o malattie (appunto quelli kashèr); h) divieto di mescolare carne e latticini; i) divieto di consumare sostanze pericolose alla salute; l) proibizione di consumare in certi periodi dell’anno cibi normalmente leciti; caso tipico è la proibizione dello chamez (sostanze lievitate) durante il tempo pasquale (in questo caso si parla di prodotti kasher le-Pesach).

Nell’impossibilità di articolare l’intero discorso scegliamo due esempi di diverse tipologie fondative.