“La memoria. Sacca piena di cianfrusaglie che rotolano fuori per caso e finiscono col meravigliarti, come se non fossi stato tu a raccoglierle, a trasformarle in oggetti preziosi”.

“La memoria. Sacca piena di cianfrusaglie che rotolano fuori per caso e finiscono col meravigliarti, come se non fossi stato tu a raccoglierle, a trasformarle in oggetti preziosi”.

Capita di andare in libreria e di comprare un libro perché è in offerta e perché sono tanti mesi che lo vedi sui bancali e ha quel titolo enigmatico che non lascia trasparire nulla dell’argomento: “Q”. E’ stato una piacevolissima sorpresa per due motivi. Il contenuto: un giro per l’Europa della riforma, dal 1517 al 1555 tra Germania, Paesi Bassi e Italia, tra protestanti, cattolici, anabattisti ed ebrei, tra quei personaggi che fino ad ora ho solo studiato e che qui popolano le vicende di questo romanzo storico. Lo stile: molto vario e diversificato con capitoli breve e tecniche di scrittura sorprendenti. Pensando al fatto che il nome dell’autore nasconde un collettivo artistico, si aggiunge del pepe al condimento. Lo consiglio ai miei studenti: tenete conto che vi troverete davanti a un linguaggio colorito, figlio però di un periodo storico, quello di ambientazione, altrettanto colorito.

“Talent” alternativi

Nel nostro paese, da qualche anno, vanno di moda i talent-scout: si va alla ricerca di nuovi protagonisti del mondo televisivo. Angelo Calianno, sul numero di maggio di Popoli, ci fa conoscere un tipo diverso di scopritori di talenti giovanili…

“L’immagine del terrorismo islamico più diffusa ci rimanda spesso all’Asia e al Medio oriente: talebani in Afghanistan, Hamas in Palestina, Hezbollah in Libano. Le cose però stanno cambiando. L’organizzazione e la formazione di nuovi «combattenti» sono in continua evoluzione e una buona parte dei terroristi del futuro partono e partiranno sempre più spesso dall’Africa e da una delle sue zone nevralgiche: il Corno d’Africa. Nel settembre 2013 il mondo ha conosciuto meglio al-Shabaab, organizzazione di estremisti islamici somali, che ha attaccato un centro commerciale di Nairobi uccidendo 72 civili. Al-Shabaab (parola originata dall’arabo che significa «la gioventù») si è affiliata ad al-Qaeda nel 2012, ma opera in maniera indipendente e i miliziani nelle proprie fila sono sempre più numerosi. Ma questi ragazzi come si trasformano in terroristi? Chi li recluta? Da dove?

“L’immagine del terrorismo islamico più diffusa ci rimanda spesso all’Asia e al Medio oriente: talebani in Afghanistan, Hamas in Palestina, Hezbollah in Libano. Le cose però stanno cambiando. L’organizzazione e la formazione di nuovi «combattenti» sono in continua evoluzione e una buona parte dei terroristi del futuro partono e partiranno sempre più spesso dall’Africa e da una delle sue zone nevralgiche: il Corno d’Africa. Nel settembre 2013 il mondo ha conosciuto meglio al-Shabaab, organizzazione di estremisti islamici somali, che ha attaccato un centro commerciale di Nairobi uccidendo 72 civili. Al-Shabaab (parola originata dall’arabo che significa «la gioventù») si è affiliata ad al-Qaeda nel 2012, ma opera in maniera indipendente e i miliziani nelle proprie fila sono sempre più numerosi. Ma questi ragazzi come si trasformano in terroristi? Chi li recluta? Da dove?

Qualche anno fa a nord di Londra un ragazzo di origine somala, con regolare passaporto inglese, viene arrestato per aver fabbricato ordigni esplosivi artigianali. La notizia diventa, per chi scrive, la prima traccia di una pista che ci porterà lontano. Seguendo la storia a ritroso siamo infatti arrivati nel Corno d’Africa da dove comincia tutto, dove veri e propri talent scout cercano nuove reclute da arruolare tra le file dei combattenti del jihad. Ci troviamo così a viaggiare sulla frontiera tra Somaliland, Puntland e Somalia per conoscere le storie di quelle che saranno le nuove leve di al-Shabaab. Nei giorni in cui ci spostiamo via terra dall’Etiopia verso il Somaliland fino al Golfo di Aden la situazione è molto tesa, non è passato molto tempo dall’attentato di Nairobi. I confini vengono chiusi al primo allarme. L’M16 (l’intelligence britannica) staziona da tempo a Berbera, in Somaliland.

Spostandoci verso Sud-Est riusciamo, per caso, a entrare in contatto con alcuni emissari affiliati ad al-Shabaab. Sono in tre, viaggiano su un pick-up rosso con vetri scuri e si sistemano nello stesso albergo in cui dormiamo anche noi. Riusciamo ad avvicinarli subito dopo la preghiera della sera e si offrono di darci un passaggio. In questa zona non è facile vedere bianchi senza scorta, questo rende più facile avvicinare i somali. I reclutatori masticano voracemente qat, la droga locale in foglie che qui è legale. Dicono abbia proprietà afrodisiache, certamente ha effetti allucinogeni. Gli uomini ne hanno fatto una buona scorta anche perché si dice che le foglioline del Somaliland siano della qualità migliore. Ce ne offrono un po’. Noi rifiutiamo, ma approfittiamo della confidenza che si è creata per fare loro qualche domanda.

Siete in viaggio per lavoro? Dove siete diretti? «Giriamo per i villaggi, cerchiamo ragazzi che hanno problemi, sono poveri e non hanno un lavoro. Offriamo loro una possibilità, un’istruzione e un’educazione militare». Ma dove li portate? E come avviene il training militare? «Offriamo loro la possibilità di entrare nelle file del nostro esercito, per combattere contro i nemici del popolo e della libertà. Paghiamo loro il viaggio fino ai campi d’addestramento in Somalia. Prima esistevano più campi e scuole in Sudan, Eritrea, Somaliland, ora gli infedeli ci hanno costretto a chiuderli».

Non menzionano mai il nome dell’organizzazione ma, mentre parlano, uno di loro ci mostra su un cellulare la foto del campo di addestramento dove sventola la bandiera di al-Shabaab. «Emissari come noi lavorano in tutta l’Africa, noi ci occupiamo solo di questa zona, ma ce ne sono in Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somaliland, Puntland e Somalia. Cerchiamo ragazzi di fede islamica. Di solito li reclutiamo attorno agli 11-12 anni, è una buona età per formarli. Cerchiamo ragazzi sani e robusti, non li prendiamo mai troppo piccoli perché da queste parti molto spesso i bambini sono malnutriti, molti altri invece hanno problemi di cuore, nei campi vengono anche visitati da medici».

È facile trovare ragazzi da reclutare in Africa, molto più facile che in qualsiasi altro continente del mondo. La promessa di tre pasti al giorno, un piccolo aiuto economico per i genitori e un’educazione islamica sono elementi così allettanti che gli emissari non hanno bisogno di insistere molto per convincere i combattenti del futuro.

Questi emissari non sono necessariamente membri dell’organizzazione affiliata ad al-Qaeda. «Alcuni sono legati all’organizzazione – spiega la nostra fonte -. Noi veniamo solo pagati per cercare nuovi ragazzi. Siamo liberi, ma crediamo in questa guerra. Riusciamo a trovare molti ragazzi e tanti sono contenti di unirsi a noi così come i loro genitori che ricevono un aiuto economico. La maggior parte arrivano dalle zone rurali dove la povertà è più dura e l’opportunità di avere un addestramento militare e studiare rappresenta una nuova vita».

Le nuove leve vengono portate in Somalia approfittando degli scarsi controlli alle frontiere con Somaliland e Puntland e della facilità con la quale si possono corrompere gli agenti e i funzionari delle polizie di confine. Una volta nei campi di addestramento, viene offerta una formazione di base di matrice islamica, ai miliziani è poi consegnata una copia del Corano che i jihadisti porteranno sempre con sé. L’addestramento militare è molto duro e prevede impegnative sessioni di ginnastica e un intenso training all’uso delle armi. Raggiunta un’età adeguata si passa al vero corso di combattimento che dura sei mesi. I più bravi e meritevoli entrano nella brigata suicida: la trafila per entrare in questa brigata è più lunga. Dopo un indottrinamento così intenso e pervasivo, il martirio è il premio più ambito.

Qualche giorno dopo aver incontrato i reclutatori, parliamo con un funzionario della polizia governativa nel Somaliland, che conosce bene la situazione di al-Shabaab. È lui a raccontarci che cosa succede dopo l’addestramento. «Ci sono diversi ruoli da ricoprire nelle file di al-Shabaab – spiega -. Molti diventano pirati e attaccano le navi nel Golfo di Aden. La pirateria è un’importante fonte di finanziamento per i terroristi. Altri combattono in Somalia, mentre un numero sempre maggiore cerca di raggiungere la Libia o le coste del Nord. Da lì provano ad arrivare in Europa per entrare poi nelle cellule dormienti, pronte a colpire in qualsiasi momento. Da quando è diventato indipendente (1998), il Somaliland è uno Stato pacifico. Molti parenti dei leader ricercati di al-Shabaab però si trovano ancora qui. Noi cerchiamo di sorvegliarli, ma i nostri confini sono ancora molto deboli a livello di sicurezza».

Oggi al-Shabaab conta circa 15mila combattenti, non tutti africani: ci sono anche cittadini britannici, svedesi, tedeschi di origine africana tornati qui per combattere la guerra santa. Il movimento fondamentalista è una sorta di holding impegnata su vari fronti. I corsi di formazione, così come gli attentati, vengono finanziati con la pirateria (si parla di 30 milioni di dollari l’anno provenienti da rapimenti e attacchi alle navi), il traffico di armi, minerali preziosi e ultimo, ma non meno redditizio, dal bracconaggio. Squadre specializzate di al-Shabaab cacciano animali nelle riserve di Kenya e Tanzania per poi rivendere pelli e avorio.

Da queste scuole escono i «terroristi del futuro», come li hanno definiti da queste parti. Difficile controllare questa nuova ondata perché molti di questi ragazzi possono agire in modo autonomo e in qualsiasi momento; sono fisicamente preparati e, come ci raccontava uno degli emissari, hanno molto talento: il talento per la morte.”

L’amore sopra ogni cosa

Nella rubrica Ădāmà su Jesus di maggio 2014, Gabriella Caramore scrive:

“Perché le religioni, mi chiedevo il mese scorso in Ădāmà, se il mondo sembra procedere, per lo più, senza bisogno di riferirsi a un Dio, o a una sapienza codificata, o a grandi figure spirituali, e sembra non avere sete d’altro che di sé stesso, e del proprio inoltrarsi convulso e inconsapevole verso la catastrofe? Una prima risposta la rinvenivo nel fatto che ciò che ha dato vita alle grandi tradizioni religiose è la stessa sete di conoscenza che ha dato origine al sapere filosofico, scientifico, morale, politico di tutta la storia dell’umanità.

Ma vi è un’altra “spinta” che ha contribuito al sorgere delle religioni, alle loro scritture, alle loro storie, alle loro aggregazioni: quella di alleviare le sofferenze di uomini e donne, di dare un senso al dolore, quando non lo si possa estinguere del tutto, quella di contenere le forze distruttive che abitano il cuore dell’uomo. In una parola, il tentativo di fare comunità, di creare società, di costruire convivenza.

Quando a Gesù viene chiesto – come si racconta nei Vangeli sinottici – quale sia il comandamento più grande, in una sintesi geniale accosta due versetti della Bibbia ebraica, e risponde che, alla fine, vi è un solo comandamento: quello di amare l’unico Dio e di amare chiunque ci si presenti come prossimo. Se ci si china sul prossimo con amore, si ama anche Dio. E se si ama Dio, questo amore si manifesta nella cura del prossimo. Ma se noi allarghiamo lo sguardo al di fuori dell’orizzonte giudaico e cristiano, troviamo affermazioni analoghe in tutte – ma davvero tutte – le altre sapienze: nei grandi poemi indiani e nei discorsi del Buddha, nei pensieri di Confucio e nelle massime del Dao, nel jainismo e nello zoroastrismo, nella sapienza latina e nei discorsi del profeta Muhammad. Questo, in definitiva, il “programma” di ogni religione, che sfocia fino al grande mare della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ciò che tu non vuoi che ti venga fatto, non farlo a nessun altro”.”

Bilanci di viaggio

A qualche giorno di distanza dal viaggio del papa in Terra Santa posto un articolo di Massimo Faggioli, pubblicato oggi su La Rivista Il Mulino: non è un pezzo di cronaca di quanto è successo, ma una lettura di inquadramento storico del viaggio, per cui lo consiglio alle classi più grandine (anche se non è vietato alle altre…).

“Il pellegrinaggio papale in Terra Santa è entrato a far parte della storia del moderno papato come un test, un momento critico da cui tentare di comprendere alcune traiettorie della chiesa cattolica contemporanea ma anche le differenze tra i singoli pontificati. Il pellegrinaggio di papa Bergoglio in Terra Santa (Giordania, Palestina, Israele, 24-26 maggio 2014) seguiva quello di Paolo VI (gennaio 1964), Giovanni Paolo II (marzo 2000), e Benedetto XVI (maggio 2009).

Il viaggio del 1964 era il primo di un papa moderno all’estero, nel clima del Vaticano II, all’insegna di sensibilità ecumeniche completamente nuove a livello ufficiale, storicamente precedente alla “revanche de Dieu” che inizia con la guerra del 1967 e gli anni Settanta, e teologicamente ancora riluttante a prendere atto del sionismo e del suo frutto compiuto nello Stato di Israele (parola che papa Montini si astenne visibilmente dal pronunciare in quei giorni). Il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II del 2000 era il viaggio del primo papa del dialogo interreligioso esercitato in prima persona sulla base del mandato conciliare e oltre esso, nel contesto del Giubileo del 2000, ma prima dell’inizio della cesura dell’anno 2000-2001 (la seconda Intifada dopo la passeggiata di Sharon alle moschee nel settembre 2000 e la scia di attentati e violenze nelle città israeliane e palestinesi; l’11 settembre 2001; la costruzione della “barriera di separazione” tra Israele e territori a partire dal 2002). Il viaggio di Benedetto XVI nel 2009, infine, arrivava a poche settimane dalle polemiche scaturite dalla decisione di togliere la scomunica ai quattro vescovi lefebvriani, uno dei quali notoriamente antisemita, e contribuiva a condizionare la gestualità già inibita del papa teologo: le aspettative del discorso del papa a Yad Vashem circa le responsabilità della Chiesa (anche in quanto cattolico tedesco) andarono deluse.

In questo quadro, rispetto a quello dei precedessori il viaggio di papa Francesco rappresenta un passo ulteriore. Da un lato, Bergoglio ha assunto per la visita a quella terra e ai suoi simboli divisi e condivisi l’immagine della poliedricità (figura da lui analizzata nell’esortazione Evangelii Gaudium per descrivere la Chiesa) dello snodo religione-terra-pace in Medioriente. Il papa ha parlato a interlocutori diversi e ha bilanciato l’immagine di un cattolicesimo che – specialmente sotto Benedetto XVI – aveva ripreso la memoria della Shoah e il ruolo dello Stato di Israele sotto il segno di una “religione civile” che in Occidente ha una forte connotazione islamofobica. Il gesto di preghiera di Francesco di fronte alla “barriera di separazione” da parte palestinese e, il giorno dopo, alla tomba del fondatore del sionismo Theodor Herzl e al monumento per le vittime israeliane del terrorismo rappresentano messaggi inviati a entrambe le parti: ma rappresentano soprattutto la presa di coscienza da parte del papato che vi sono elementi altri (i “loci alieni” della teologia) e storicamente nuovi rispetto all’itinerario teologico-biblico classico del pellegrinaggio cristiano in Terra Santa. In questo senso, papa Francesco ha fatto propria una mappa già nota a molti – cristiani, ebrei e musulmani inclusi -, ma che finora aveva stentato a entrare nel registro dei viaggi papali. Francesco parla e agisce come cristiano in Terra Santa con maggiore libertà rispetto al predecessore italiano, polacco, tedesco che dovevano parlare per forza di cose anche come figli di quella Europa colpevole della Shoah. Le amicizie interreligiose del gesuita Bergoglio in Argentina sono parte di questa nuova condizione di libertà del papato globale dalle ipoteche della storia europea.

Dall’altro lato, papa Francesco ha ripreso una rotta invertita dal Vaticano di Benedetto XVI dal punto di vista teologico: l’incontro con il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo rappresenta la ripresa di un dialogo con gli ortodossi orientali che aveva promesso molto, invano, sotto Benedetto XVI. L’incontro di Gerusalemme tra Francesco e Bartolomeo ha un’origine storicamente vicina, durante l’inaugurazione del pontificato nel marzo 2013 e la straordinaria presenza di Bartolomeo a Roma (la prima volta nella storia in un’occasione del genere), ma anche un’origine lontana, quell’incontro tra Paolo VI e Atenagoras nel gennaio 1964 e alla revoca delle scomuniche reciproche nel 1965 alla conclusione del Concilio Vaticano II. L’incontro tra Francesco e Bartolomeo rappresenta la prova delle potenzialità di una ripresa senza timori del concilio.

Dall’altro lato, papa Francesco ha ripreso una rotta invertita dal Vaticano di Benedetto XVI dal punto di vista teologico: l’incontro con il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo rappresenta la ripresa di un dialogo con gli ortodossi orientali che aveva promesso molto, invano, sotto Benedetto XVI. L’incontro di Gerusalemme tra Francesco e Bartolomeo ha un’origine storicamente vicina, durante l’inaugurazione del pontificato nel marzo 2013 e la straordinaria presenza di Bartolomeo a Roma (la prima volta nella storia in un’occasione del genere), ma anche un’origine lontana, quell’incontro tra Paolo VI e Atenagoras nel gennaio 1964 e alla revoca delle scomuniche reciproche nel 1965 alla conclusione del Concilio Vaticano II. L’incontro tra Francesco e Bartolomeo rappresenta la prova delle potenzialità di una ripresa senza timori del concilio.

Il lato sorprendente della visita del papa in Terra Santa riguarda l’azione politica della Santa Sede di Francesco. Sotto Benedetto XVI e il suo segretario di Stato cardinale Bertone, il Vaticano aveva dato segnali di volersi sottrarre alle responsabilità politiche della Chiesa figlia dell’Impero Romano in quell’area (e non solo là), consegnando così la questione geopolitica del cattolicesimo a rappresentanti locali (le chiese arabe compromesse coi regimi, i sicofanti del cattolicesimo teo-con di scuola statunitense). La mossa di papa Francesco dell’invito in Vaticano, “a casa del papa”, rivolto ad Abu Mazen e Shimon Peres nello stesso giorno delle elezioni europee è una delle tante ironie della storia, dopo anni in cui sia l’Europa sia gli Stati Uniti avevano dichiarato fallimento di fronte alla questione israelo-palestinese.

Emerge un volto politico di Francesco, che viene a completare un anno in cui gli interventi “politici” sono stati pochi e ben delimitati: la veglia del 7 settembre 2013 per la Siria (preventivo a un possibile intervento americano); l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium del novembre 2013; la freddezza ostentata coi politici italiani in tutto questo periodo; l’udienza al presidente Obama. Il pellegrinaggio in Giordania, Palestina e Israele danno maggiori elementi per giudicare la politica del Vaticano di Francesco e del segretario di Stato cardinale Parolin: un’azione che richiama, in termini diversi, la Ostpolitik di Giovanni XXIII e Paolo VI (allora contro gli episcopati renitenti rispetto alla politica del dialogo, oggi contro i patriarchi e gli episcopati cattolici compromessi coi despoti del Medioriente). Anche da questo punto di vista, continua per forza di cose il protagonismo di papa Francesco, in assenza (tranne rare eccezioni) di una élite episcopale mondiale in grado di seguire la traccia segnata dal vescovo di Roma.”

Valorizzare le crepe

Un’amica ha condiviso su fb questo post che riporto quasi per intero. La fonte è “Organic farm”. Grazie Rita.

“Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la spaccatura con dell’oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita ed ha una storia, diventa più bello. Questa tecnica è chiamata “Kintsugi”.

Oro al posto della colla. Metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente.

E la differenza è tutta qui: occultare l’integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione?

Chi vive in Occidente fa fatica a fare pace con le crepe.

[…] La Vita è integrità e rottura insieme, perché è ri-composizione costante ed eterna. Rendere belle e preziose le “persone” che hanno sofferto… questa tecnica si chiama “amore”.

Il dolore è parte della vita. A volte è una parte grande, e a volte no, ma in entrambi i casi, è una parte del grande puzzle, della musica profonda, del grande gioco. Il dolore fa due cose: ti insegna, ti dice che sei vivo. Poi passa e ti lascia cambiato. E ti lascia più saggio, a volte. In alcuni casi ti lascia più forte. In entrambe le circostanze, il dolore lascia il segno, e tutto ciò che di importante potrà mai accadere nella tua vita lo comporterà in un modo o nell’altro.

I giapponesi che hanno inventato il Kintsugi l’hanno capito più di sei secoli fa – e ce lo ricordano sottolineandolo in oro.”

Tra Joy Division, Stone Roses e James

Sul sito Arena dei rumori Max Granieri scrive un post in cui cita un evento di qualche anno fa e una prossima uscita musicale. Consiglio sia il pezzo che il video sottostante, decisamente commovente e creativo!

“14 aprile 2006. Sulla terza rete televisiva della BBC andava in onda “Manchester Passion” (la Passione di Cristo a Manchester). Era il Venerdì Santo e la rete di stato britannica realizzò un musical religioso con le canzoni più famose delle rock band di Manchester e non solo.

Tra i protagonisti di “Manchester Passion” (guardalo su YouTube) la talentuosa Denise Johnson nel ruolo della Vergine Maria, già Primal Scream nel celebre album “Screamadelica”; Tim Booth, leader e vocalist degli James, nei panni di Giuda. Fu un colpo di genio degli autori associare “Love Will Tear Us Apart” dei Joy Division alla scena biblica dell’Ultima Cena, “I Am The Resurrection” degli Stone Roses alla Resurrezione di Cristo o “Search For A Hero” dei M People a Maria che meditava su quel Figlio prossimo alla crocifissione.

Lo “spettacolo” includeva la processione di una croce per le vie della città. In diretta nazionale, la finzione teatrale si alternava alle testimonianze dei giovani in corteo che esaltavano la positività del sacrificio di Cristo crocifisso. La musica contemporanea mai è stata così vicina alla fede religiosa.

Una canzone di Tim Booth “Sit Down” è cantata da Gesù nel Getsemani nel momento in cui chiede ai discepoli di vegliare con lui. Un canto nell’ora più buia, mentre si attende il giorno dei giorni dove tutto si compirà. E si spera nella presenza di Dio perché bisogna affidarsi a Lui nel momento della prova: “A song from the darkest hour… Hope that God exists, I hope, I pray”. Nelle vesti di Giuda, Tim intona amaramente “Heaven Knows I’m Miserable Now” degli Smiths dopo aver tradito Gesù: “Il cielo adesso sa quanto sono miserabile”.

Tim Booth torna sulle scene con gli James per cantare la nascita della vita dopo la morte. Nel secondo singolo “Moving on” – tratto dall’album “La Petit Mort” in uscita il 2 giugno – il vocalist dei James riflette su cosa è accaduto (di buono) dopo la morte improvvisa di sua madre. Immaginando il brano incluso nella colonna sonora della Passione di Manchester, potrebbe evocare l’attesa silenziosa della resurrezione nel sabato santo…

L’idea del video che accompagna “Moving On” è spiegato nel blog della band: ”My Mother’s death was clearly a birth of some kind and that description caught Ainslie’s imagination”. La morte della madre per Tim ha significato la nascita di qualcosa; è l’intreccio tra morte e vita descritto dal regista Ainslie Henderson in un video tra i più belli degli ultimi anni.”

che fare contro le 529 condanne a morte di Fratelli Musulmani in Egitto?- 365.

Pubblico dal blog di un amico questa notizia. Avevo intenzione di riportarla da tempo, ma poi è sempre fuggita l’occasione…

529 condanne a morte in Egitto contro membri dei Fratelli Musulmani che hanno partecipato a tumulti e scontri di piazza contro la destituzione del Presidente della Repubblica eletto Morsi da parte dei militari.

una enormità, qualunque sia il giudizio politico su Morsi e sulla sua caduta.

su cui è calato un silenzio complice.

lo spezza almeno per me e con una mail, Ricken Patel di Avaaz.org che presenta questa associazione a cui ho aderito anche io, così:

Con 35 milioni di membri, siamo diventati un movimento civico mondiale unico nel suo genere, il più grande di sempre, e le nostre campagne sono una seria minaccia per regimi dittatoriali e multinazionali corrotte.

* * *

Avaaz in questo momento sta concentrandosi per impedire che l’esito mostruoso del processo egiziano venga portato a compimento con 529 esecuzioni capitali.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Egitto: fermate questa esecuzione di massa (Avaaz)

http://www.avaaz.org/it/stop_mass_execution_loc/?frEsecuzione di massa, Egitto…

View original post 483 altre parole

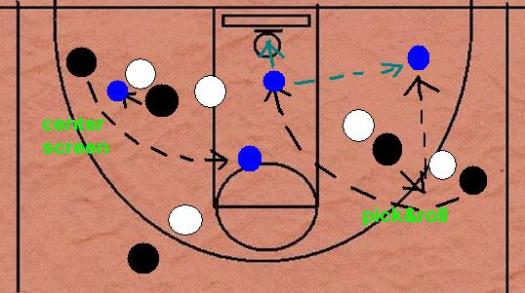

Il pick-and-roll di Dio

Un libro iniziato il 7 aprile e finito il 9. La storia è quella di un ebreo nato e cresciuto all’interno di una famiglia ebrea ortodossa e che inizia a ribellarsi. Riporto una citazione che fa assaporare la vivacità del testo e che getta sul foglio una ridda di idee suscettibili di molti approfondimenti. “Meglio non provocarLo. Sono stato sulla scacchiera di Dio abbastanza a lungo da sapere che ogni mossa in avanti, ogni piccola buona notizia – Successo! Matrimonio! Figlio! – è soltanto un «trucco divino», una finta, un falso, una trappola. Sembra che io mi stia facendo strada sulla scacchiera, ma in men che non si dica Dio dà scacco matto e la società che mi aveva assunto fallisce, la moglie muore, il figlio neonato soffoca nel sonno. Il «pick-and-roll» di Dio. Il bluff a poker del Signore. «Dio è qui. Dio è lì. Dio è ovunque in ogni dì.»

«Dammi retta» dice il Topo A, «quel cazzo di formaggio è una trappola.»

«Ma la pianti?» mugola il Topo B. «Quanto sei pessim… zac!»”.

(Il lamento del prepuzio, Shalom Auslander)

Acqua di vita

Poco tempo fa ho pubblicato un post sul mito del diluvio. Sempre a proposito dell’acqua, in seconda abbiamo letto di diverse cosmogonie antiche che fanno riferimento proprio al mondo acquatico. Nel libro “Il principi passione” Vito Mancuso propone le seguenti:

- Sumeri: il nome Nammu (madre degli dei) si scrive come il mare

- Egizi: esiste Nun, un oceano primordiale indistinto, a cui tutto tornerà alla fine

- Babilonesi: il mondo nasce dalla coppia del dio Apsu e della dea Tiamat, personificazione delle acque dolci e delle acque salate

- Assiri: le acque superiori e inferiori esistono prima che cielo e terra ricevano i loro nomi

- Ebrei: prima della creazione (Gn 1, 3) ci sono l’abisso e le acque (Gn 1, 2) che si ritraggono per far spazio al mondo (Sal 77, 17; 93, 3-4; 104, 7.9)

- Hindu: un inno vedico recita “All’inizio c’era la tenebra nascosta dalla tenebra; l’Universo era acqua salsa senza forma distinta”

- Cinesi: “il Supremo Uno genera l’acqua”

- Greci: il padre degli dei è considerato Oceano

Mancuso cita anche tre scienziati:

- G. Schroeder (fisico): “La vita della cellula si svolge in un mare d’acqua, dentro e fuori. Il comune denominatore di tutte le forme di vita conosciute è che sono basate sull’acqua”

- G. M. Whitesides (chimico): “… al momento non conosciamo eccezioni: la vita avviene nell’acqua”

- C. De Duve (biologo): “… la vita ha avuto probabilmente inizio in acque vulcaniche calde”.

Alcuni giorni fa la riproduzione casuale di una playlist che avevo salvato mi ha proposto una canzone del progetto Rezophonic che ci sta a pennello. Il brano “Nell’acqua” è frutto di una collaborazione tra Mario Riso e Caparezza, insieme a Cristina Scabbia e Roy Paci

Ogni astrofisico pensa che la vita sia nata

Con l’esplosione di un’immensa infinita granata

Per i credenti, nada La Terra fu creata

Da un essere supremo in meno di qualche giornata

Ebbene sì, lascia che seguano libri di Genesi

Anche se c’è chi si dilegua come Phil coi Genesis,

I testamenti dispensano nemesi ma

In fondo sono popolari più di Elvis in Tennessee

Mi chiedi: “Credi a quelli là? O credi a questi qua?

Dimmi qual è la verità Chi la merita?”

La vita non è là La vita non è qua

Né là né qua, ma nell’acqua

Ne là né qua, ma nell’acqua

Ne là né qua, ma nell’acqua

La vita non è là La vita non è qua

Ne là né qua, ma nell’acqua!

Sono un credente, eccome! Io credo in Poseidone

Perché se l’acqua scompare… dopo un po’ si muore

Io nella commedia della vita voglio recitare

Anche una particella elementare come Positrone

Perciò non credo a quelli là Né credo a questi qua

Tu vuoi da me la verità? Beh, la verità

La verità non è là La verità non è qua

Né là né qua, ma nell’acqua

…

E io non seguo gli schemi

Di chi mi crede nato dagli atti osceni degli alieni

Non credo nella cometa che fecondò questo pianeta

In un colpo di reni

Io venero Atraua

Dio dell’acqua degli Aztechi Ti condanna se la sprechi

Se ti ci anneghi e la neghi Se dici che te ne freghi

Sedici Mesi di siccità

E allora capirai che la vita non sta

Ne là né qua, ma nell’acqua

Ne là né qua, ma nell’acqua

La vita non è là La vita non è qua

Ne là né qua, ma nell’acqua!

…

Ebrei di Odessa

Un articolo che ho trovato ieri sera in tarda serata su Rainews24.

“Nella guerra di propaganda che accompagna la crisi ucraina, le prese di posizione spostano consensi e influenzano la situazione sul terreno. Sono diverse le componenti della complessa società di un paese da sempre sospeso tra mondi contrapposti a esprimere paure e tensioni. Non ultima la comunità ebraica, tradizionalmente forte in tutta l’Europa orientale, vittima di persecuzioni da parte di tutti i totalitarismi. I leader della comunità di Odessa intervengono in queste ore.

In un’intervista concessa al quotidiano israeliano The Jerusalem Post il rabbino Refael Kruskal, direttore generale della filiale di Odessa dell’associazione caritatevole ebraica Tikva (Speranza), ha detto che lo scorso week-end la Grande sinagoga corale è rimasta chiusa, mentre ai membri della comunità ebraica sono stati inviati gli SMS con il consiglio di astenersi dall’uscire dalle proprie abitazioni senza necessità. Secondo il rabbino e altri leader della comunità ebraica, tra le vittime degli scontri dello scorso venerdì a Odessa c’erano anche alcuni ebrei. Gli ebrei non vengono presi espressamente di mira, ma si teme che se la regione dovesse precipitare nel caos, le violenze potrebbero anche colpire la comunità, che si prepara anche ad allontanare i membri, soprattutto dei bambini, verso altre città e forse anche un altro paese, probabilmente nella vicina Moldova. 70 pullman sarebbero pronti in qualsiasi momento a effettuare l’evacuazione d’urgenza di tutti coloro che lo vorranno. Particolarmente delicata potrebbe essere la Giornata della Vittoria sul nazifascismo che si festeggia il 9 maggio. “Il prossimo week-end potrebbe essere molto violento”, – ha detto il rabbino di Odessa.

Secondo il Jerusalem Post, a Odessa attualmente vivono 30 mila ebrei. Nel censimento ucraino del 2001 gli ebrei erano12,4 mila, ossia l’1,2% della popolazione. Prima della Seconda guerra mondiale la popolazione ebraica a Odessa era il 40% del totale. Da Mosca, il vice-presidente del Congresso delle associazioni religiose e comunità ebraiche russe (KEROOR), accusa i politici ucraini: il rogo di Odessa – sostiene il rabbino Zinovij Kogan – sarebbe stato causato da un’impennata del fascismo e della russofobia. Le comunità ebraiche di Ucraina invece appoggiano il governo filo-europeo di Kiev. Uno degli esponenti della comunità ebraica ucraina più in vista, il milionario Igor Kolomojskij, è stato nominato dalle autorità di Kiev governatore della regione di Dnepropetrovsk. L’Ucraina è sempre sospesa sull’orlo della guerra. Anche la comunità ebraica aggiunge i suoi pesi sulla bilancia che separa i nazionalisti, da una parte, e i filorussi, dall’altra.”

Ebraismi

In seconda e in terza stiamo iniziando a parlare dell’Ebraismo. Una delle cose che è emersa è la presenza di componenti non solo tradizionaliste. Per chi desidera approfondire la questione questo è un ricchissimo articolo della rivista Confronti che parla proprio di una nuova comunità nata a Roma da pochissimo tempo (questa la loro pagina facebook). L’articolo e le interviste sono di Daniela Mazzarella.

“L’umorismo ebraico ha fama mondiale e la comunità Beth Hillel sembra esserne ricca, con la sua sede in via dei Salumi e il suo rabbino che di cognome fa Di Gesù. Ma invece la nascita di questa nuova realtà rappresenta un evento molto serio e importante per l’ebraismo italiano. Beth Hillel è infatti la prima comunità «progressive» della capitale e il 1° marzo 2014 – 29 Adar 5774 si è presentata al pubblico con una giornata di preghiera, di approfondimento e di festa.

La sua storia ha origine qualche anno fa parallelamente a un crescente disagio di chi si ritrovava sempre meno nelle tesi di fondo della comunità ortodossa romana. Beth Hillel nasce infatti dall’incontro tra un gruppo di preghiera, costituito principalmente da ebrei non appartenenti alla comunità ortodossa che si incontravano nelle loro case, e un gruppo di ebrei iscritti alla comunità di Roma che sentivano però l’esigenza di offrire maggiori opportunità a coloro che non avevano una serena collocazione comunitaria.

Le riunioni dei due gruppi sono state sempre più strutturate e regolari, fino ad arrivare alla decisione di costituire la neonata comunità. Beth Hillel, che è legata alla World Union for Progressive Judaism, si presenta come un’associazione con il suo statuto e un Consiglio direttivo pro tempore che scadrà al momento delle elezioni formali dei suoi organi da parte dell’assemblea dei membri.

Ad oggi Beth Hillel offre servizi religiosi per le festività principali e, in forma solenne per almeno uno Shabbat al mese, ha la presenza di rav Antonio Di Gesù, che giunge da Gerusalemme per seguire la nuova comunità della capitale. Beth Hillel svolgerà anche attività culturali ed educative e vuole cercare di essere una comunità alternativa a quella ortodossa e non in conflitto con essa, nella speranza di creare una realtà ebraica più accogliente e inclusiva.

I membri di Beth Hillel sono convinti infatti che la presenza di una sola comunità con un fondamento ideologico unico possa allontanare chi non si sente coinvolto pienamente, non solo dalle pratiche religiose ma dalla Comunità stessa, e sono spinti dalla speranza che un approccio pluralistico all’ebraismo possa essere un elemento determinante per permettere a tutte le anime ebraiche di affermarsi con serenità.

Perché la comunità Beth Hillel non è fatta da ebrei diversi, ma esprime diversi modi di essere ebrei.

Conciliare tradizione e accoglienza

intervista a Daniela Gean, uno dei membri fondatori della comunità riformata di Roma, Beth Hillel.

Lei è nata in Libia e cresciuta in una famiglia ebrea ortodossa. Come ha vissuto la sua ortodossia?

Sì, sono nata in Libia e vengo da una famiglia ortodossa. Sono stata addirittura molto più religiosa dei miei stessi genitori, dall’età di quattordici anni fino ai venti. Poi ho vissuto per quasi tre anni in Israele e posso dire che proprio lì ho ridimensionato la mia ortodossia. Nel primo periodo sono rimasta sempre osservante, poi piano piano proprio gli amici israeliani mi hanno fatto venire dei dubbi. Penso che l’ebraismo – per la concatenazione di tante azioni che devi fare e per tutti i suoi comandamenti – ha un meccanismo per cui se parti da zero e cominci a essere religioso lo sarai sempre di più, ma nel momento in cui lasci succede la stessa cosa: lasci sempre di più. È un passaggio graduale ma ineluttabile. Per esempio durante Shabbat inizi a viaggiare, poi da lì a poco accendi anche il fuoco e cominci a fare tutta una serie di cose. È così che quando sono tornata in Italia avevo già abbandonato tantissime cose e dopo qualche anno ho lasciato anche la kasherut (regole alimentari della religione ebraica, stabilite dalla Torah, ndr).

Quindi la rigidità dei comandamenti è la principale origine del suo allontanamento dall’ortodossia?

No, questi per me sono più che altro dettagli. Il punto che non mi convinceva più dell’ortodossia era una specie di autismo emotivo, cioè quella cosa per cui anche delle persone dotte, preparate, che ti possono leggere e citare il Talmud alla perfezione, nel momento in cui gli chiedi quell’empatia, quella solidarietà, quella cosa spesso fondamentale nei momenti di sconforto o dolore, si rivelano incapaci di offrirtela. Non dico che non ci sia nessuno, ma sono pochissimi. Forse alla base di questo problema ci può essere anche la riservatezza, ma io penso che più spesso ci sia un’ansia di farsi vedere dotti e preparati che schiaccia la capacità di mostrare un sentimento, cosa che può essere vista proprio come una debolezza o un qualcosa che va a viziare il giudizio che invece deve essere sempre lucido. Ho vissuto dei momenti davvero brutti in cui ho visto persone in difficoltà davanti a rabbini incapaci di avvicinarsi al dolore. Ho visto questa incapacità e mi sono chiesta se sia inevitabile davvero, se ci sia davvero questa impossibilità di conciliare l’erudizione – che è e deve rimanere fondamentale per noi Popolo del Libro – con l’accoglienza.

Come ha conosciuto Beth Hillel e quali sono le ragioni che l’hanno spinta a farne parte?

Ho conosciuto la comunità Beth Hillel per caso. Io la cercavo ma non la conoscevo. Casualmente un’amica me ne ha parlato il giorno di Rosh hashanà e così il giorno dopo ci sono andata. Devo dire che è stato un amore immediato. Entrare e trovare la canzone giusta, cantata tutti insieme, e trovare finalmente gli uomini seduti vicino alle donne. E questa cosa delle donne per me è stata davvero determinante. Qualche mese prima avevo celebrato il Bar mitzvah con mio figlio Simone e l’abbiamo fatto ovviamente in una sinagoga ebraica ortodossa. Mio marito non è credente, quindi non ha accompagnato il figlio e io ho di fatto lasciato questo ragazzo da solo perché non potevo sedermi vicino a lui; mio figlio. Con un padre che per una questione ideologica non ha voluto partecipare attivamente e io che mi trovavo materialmente parlando dietro alle sbarre, questo ragazzo è rimasto da solo. Materialmente e spiritualmente solo. Teoricamente i rabbini avrebbero potuto avvicinarsi a lui, ma non è successo nemmeno quello. Quando vivi queste cose ti chiedi come sia possibile che accadano in una comunità religiosa. Questo ragazzo, questo bambino, ha vissuto un passaggio importantissimo senza nessuno con cui condividerlo; e io, se fossi stata in una sinagoga riformata, mi sarei potuta sedere vicino a lui, avrei potuto leggere insieme a lui, salire al Sefer insieme a lui. Ma questo non mi è stato possibile perché sono donna. Nella mia vita la «questione donna» è stata sempre centrale nel mio rapporto con l’ebraismo. Da sempre. Anche quando ero ortodossa avevo molte perplessità rispetto ad alcune nostre regole e al ruolo dato alla donna.

Per esempio?

C’era una benedizione che non facevo mai. So che gli ortodossi potranno dire che ero io a non capirne il senso profondo, ma a me è sembrata sempre molto chiara. Gli uomini dicono «Ti ringrazio Dio mio che non mi hai fatto donna» e le donne recitano «Ti ringrazio mio Dio che mi hai fatto così come sono». Proprio così, non che «non mi hai fatto uomo», che mi hai fatto «così come sono». Io quella benedizione non l’ho mai detta. Avevo quattordici, quindici, sedici anni, muovevo le labbra, ma non l’ho mai pronunciata. Sì, direi proprio che l’assoluta parità tra uomini e donne che esiste nelle comunità riformate è un elemento fondamentale nella mia adesione a Beth Hillel.

Tra le persone che frequentano regolarmente Beth Hillel ci sono iscritti alla comunità ortodossa di Roma?

Tutti quelli che sono nati ortodossi sono iscritti alla comunità ortodossa e non hanno intenzione di lasciarla. Noi speriamo di avere un rapporto di collaborazione, incontro e dialogo con la comunità ortodossa di Roma e siamo fiduciosi. Conoscendo rav Riccardo Di Segni, crediamo di poter trovare in lui disponibilità e desiderio di confronto.

In questo periodo avete avuto contatti con l’Unione delle comunità ebraiche? E, se sì, cosa chiedete all’Ucei?

Noi desideriamo avere anche con l’Ucei un rapporto costruttivo, tanto che nel nostro statuto abbiamo proprio scritto di aspirare a entrare nell’Unione. Siamo nati da poco e ancora i nostri rapporti verso l’esterno sono tutti da costruire. Di certo però non ci mancano energie e passione.

Riavvicinare gli ebrei all’ebraismo

intervista a Federico D’Agostino, tra i membri fondatori della comunità, uno dei protagonisti del gruppo di preghiera che ha preceduto la nascita di Beth Hillel.

Lei nasce in una famiglia non ebrea; come è arrivato alla scelta di avvicinarsi all’ebraismo?

Non si è trattato di una scelta, che presuppone confronti fra alternative: qui non c’era nulla da decidere, solo accettare un dato di fatto. Nel momento in cui ho messo per la prima volta piede in Israele, da semplice turista, ho percepito di essere a casa. Tutto mi sembrava familiare, comprese le cose fastidiose o irritanti. Tornato in Italia, mi sono iscritto a un corso di ebraico, e ho scoperto che lo imparavo molto in fretta. Le nuove cose che apprendevo mi parevano disseppellite dai recessi della memoria. Ne ho parlato con il mio compagno di vita e di viaggio: ce la sentiamo di rinunciare a salumi e crostacei? Abbiamo scritto a un rabbino, rav Cipriani. Ci ha detto «no». Per più di un anno sempre «no». Poi «nì». Alla fine ha acconsentito a prenderci come studenti.

Da quali aspetti di questa religione è stato particolarmente colpito e perché la scelta di una comunità «progressive»?

Un passaggio della Ghemarà (assieme alla Mishnà forma il Talmud, la raccolta di insegnamenti dei Maestri dell’ebraismo, ndr) mi ha sempre colpito: «lo studio della Torah vale tutti i precetti», e cioè lo studio è il primo dovere religioso di ogni ebreo. E vorrei aggiungere, di ogni ebrea. Non te lo aspetteresti da una religione così concentrata sulle azioni rituali, che come una ragnatela avvolgono l’intera giornata dell’ebreo osservante. Eppure senza lo studio creativo dei Testi sacri – e per estensione di tutto lo scibile – non faremmo nemmeno la metà del nostro dovere. Questa combinazione originale di obbedienza a un codice di comportamento minuziosamente dettagliato e forte incentivo al rischio dell’interpretazione creativa e personale, è per me il genio dell’ebraismo. Certo, sui modi di interpretare e sul margine di innovazione consentito ci dividiamo. Per l’ortodossia una famiglia composta da due uomini è difficile, se non impossibile, da digerire. Può essere accettata, persino discretamente integrata nella comunità, se sei nato ebreo, ma non si può pretendere che un tribunale ortodosso converta una famiglia omosessuale, come nel nostro caso. Per fortuna, non esiste solo l’ortodossia. Anzi, nel mondo gli ortodossi sono una minoranza.

Immagino che tra i soci fondatori di Beth Hillel ci siano profonde differenze; mi può dire invece qual è, secondo lei, l’elemento più aggregante?

Ci sono differenze – e profonde – fra religiosi e laici, fra liberali e tradizionalisti, fra destra e sinistra: come in ogni comunità, direi. Per non far impazzire la maionese occorre disponibilità al compromesso da parte di tutti, e la volontà di mettere fra parentesi le questioni più controverse, almeno fin quando non saremo più saldamente strutturati. Ci uniscono la stima reciproca e la convinzione di essere tutti in perfetta buonafede in questa impresa storica: costruire una casa ebraica per tutti quegli ebrei che per varie ragioni sono (o si sono) esclusi dalla comunità ortodossa. Credo che questa serenità e apertura si percepisca molto chiaramente nei nostri incontri e sia la cosa che più affascina la gente.

Che futuro vede per questa comunità e quali gli ostacoli maggiori da superare?

Di ostacoli ne vedo parecchi, per lo più di ordine politico, ma me ne interessa uno in particolare, che non è politico ma culturale, ed è comune a noi e agli ortodossi: l’estraniazione degli ebrei romani. Solo una piccola percentuale di loro frequenta la comunità e ancora meno la sinagoga: in altre parole, si stanno assimilando. Se Beth Hillel riuscirà a ricondurre una parte di loro in seno all’ebraismo – sia pure un ebraismo un po’ diverso – avremo avuto successo. Altrimenti, ci avremo provato.”

La passione della terra

Ringrazio un mio studente per aver segnalato questo articolo di Vito Mancuso, comparso ieri su La Repubblica. Vi sono molte delle idee contenute anche nel libro “Il principio passione”.

Ringrazio un mio studente per aver segnalato questo articolo di Vito Mancuso, comparso ieri su La Repubblica. Vi sono molte delle idee contenute anche nel libro “Il principio passione”.

“La nostra civiltà è malata, è in corso una via crucis del pianeta davanti ai nostri occhi distratti. L’aria delle nostre città, i nostri mari ormai quasi privi di pesci, l’acqua, le foreste, gli oceani, sono vittime di un’ideologia rapace e utilitaristica che considera la natura solo come un’inanimata risorsa da sfruttare e che alimenta la fiorente industria della fiction per la finzione necessaria a sedare le coscienze. I rifiuti prodotti dagli oltre 7 miliardi di esseri umani sono ormai superiori alle possibilità di smaltimento, e per alcuni di essi come le scorie nucleari lo smaltimento è praticamente impossibile. Che cosa avverrà quando nel 2025 la popolazione sarà di 8,1 miliardi? E quando nel 2050 giungerà a 9,6 miliardi? Una nuova guerra mondiale? Una serie permanente di inarrestabili conflitti locali?

Barbara Spinelli l’altro giorno ricordava Hans Jonas e la sua nuova formulazione dell’imperativo etico in senso ecologico. In un’intervista del 1992 a “Der Spiegel” Jonas segnalava il pericolo del “tragico fallimento della cultura superiore, la sua caduta in una nuova primitivizzazione”, intendendo con ciò “la povertà di massa, la morte di massa, l’uccisione di massa”. Da allora sono passati oltre vent’anni e questo declino verso la primitivizzazione e la massificazione è proseguito: lo vediamo nei costumi, nel gusto estetico, nella politica, nel linguaggio dove tutto diventa più grossolano e più violento. E più irrazionale.

Ai nostri giorni un terzo del cibo prodotto viene buttato via, sono 1,3 miliardi di tonnellate di cibo su scala annuale che finiscono tra i rifiuti, con l’uso scriteriato di acqua, energia e vita animale e vegetale che tutto questo comporta. E ciò a fronte del fatto che ogni giorno muoiono per fame 24.000 esseri umani, 8 milioni e mezzo all’anno. Basta questo per evidenziare la pericolosa malattia mentale di cui soffre la nostra società? Nutriamo la nostra anima con le manifestazioni di massa dell’effimero (sport di massa, musica di massa, cinema di massa…) pagandone i protagonisti con cifre esorbitanti, mentre miliardi di esseri umani vivono con meno di due dollari al giorno. Proprio nell’epoca del trionfo della scienza assistiamo a un tracollo della razionalità nel governo del mondo, con la conseguenza che a trionfare non è veramente la scienza, la quale è sempre ricerca e dubbio, ma è piuttosto la tecnica che ammanisce certezze e cattura le menti. Anche la modalità con cui nelle nostre società si conquista il consenso e si accede al potere è sempre più all’insegna dell’irrazionalità, perché vince chi sa suscitare emozioni forti mentre chi pratica l’onestà dell’analisi è inevitabilmente destinato alla sconfitta: se penso ai leader politici di quand’ero ragazzo (Moro, Zaccagnini, Berlinguer) vedo che per loro non vi sarebbe oggi nessuna chance.

Quando Francesco d’Assisi compose il suo testo più bello, il Cantico delle creature, la pagina più antica della letteratura italiana, era quasi cieco per una malattia agli occhi e soffriva per una serie di altri mali che da lì a un anno l’avrebbero condotto alla morte. Ciò non gli impedì di cantare la luce di frate sole e di frate focu e di celebrare le altre realtà naturali. Penso che guardando alla sua vita sia possibile capire le due principali malattie di cui soffriamo oggi: 1) una filosofia di vita opposta a quella di Francesco e analoga a quella del ricco mercante suo padre, cioè all’insegna dell’accumulo e del consumo, a cui si viene indotti fin da piccoli dalla potenza della pubblicità e dall’industria dell’intrattenimento che le gira attorno; 2) una filosofia della natura opposta a quella del Cantico delle creature che considera la materia come inerte e la vita come lotta, e da cui discende un atteggiamento predatorio verso il pianeta e il conseguente inquinamento. Dal canto suo la religione tradizionale dell’Occidente non è stata in grado di fronteggiare questi due mali, anzi vi ha persino contribuito a causa del suo antropocentrismo, per cui anche il cristianesimo si deve rinnovare, anzi direi convertire.

L’umanità, se vuole sopravvivere, deve cambiare la mentalità che guida le sue politiche economiche e che orienta il suo atteggiamento verso la natura. L’unica possibilità di una svolta è nella presa di coscienza che la Terra è un organismo che deve la sua origine e la sua esistenza alla logica dell’armonia relazionale. Il passaggio da una civiltà basata sulla lotta a una civiltà basata sulla cooperazione può avvenire solo se si comprende che è la stessa logica dell’evoluzione naturale a basarsi sulla cooperazione e si educano i nostri ragazzi in questa prospettiva. Occorre quindi superare la cupa filosofia della vita trasmessa dal darwinismo e comprendere che a guidare l’evoluzione non è soltanto la lotta ma prima ancora il rapporto di complementarietà e di armonia, visto che non esiste vita se non in relazione, non esiste bios se non come symbios, come simbiosi.

Dalla crisi ecologica ed etico-spirituale non si uscirà se non si risaneranno le idee che l’hanno prodotta. Occorre che l’urgenza ecologica trasformi la nostra visione della biologia e ci faccia prendere coscienza del legame che unisce tutte le cose, dell’interconnessione di ogni ente con il tutto, di ciò che la fisica chiama entanglement e che costituisce il paradigma ontologico più avanzato. Tutto ciò è traducibile in filosofia dicendo che la prima categoria dell’essere non è la sostanza ma è la relazione, all’insegna di una relazionalità globale che supera l’antropocentrismo e l’utilitarismo che ne discende.

Da Francesco d’Assisi malato e alla vigilia della morte nacque uno dei testi più sublimi della spiritualità di tutti i tempi. Dalla nostra civiltà, malata e così cieca da non riconoscere la sua malattia, può emergere ancora la possibilità di una svolta per non precipitare nell’abisso sempre più vicino? Penso che nessuno lo sappia ed è per questo che le tenebre del venerdì santo avvolgono le nostre esistenze e il nostro futuro, senza sapere se ci sarà data la luce di pasqua. Ma credere di sì è un dovere morale, oltre all’unica concreta possibilità che la svolta possa prodursi davvero.”

3+1 Giuda

Tre canzoni, tre Giuda. E Massimo Troisi. Senza Lady Gaga.

Diluvi

In alcune classi abbia dato un’occhiata al racconto del Diluvio Universale presente nel libro della Genesi. Carolina Orsini mostra velocemente come la radice del racconto appartenga a diverse tradizioni:

In alcune classi abbia dato un’occhiata al racconto del Diluvio Universale presente nel libro della Genesi. Carolina Orsini mostra velocemente come la radice del racconto appartenga a diverse tradizioni:

“Nella storia dell’umanità, di diluvi ce ne sono stati a centinaia. E ogni cultura racconta il suo «Diluvio universale» come quella ebraica fa nella Genesi. Ne abbiamo scelti alcuni che raccontano come diversi popoli abbiano dato ragione di un fenomeno naturale.

SIOUX (Iowa). Unktehi, un mostro acquatico, provocò un grande diluvio per distruggere l’umanità. La gente si ritirò su una montagna, ma l’acqua uccise tutti. Le anime degli uomini si pietrificarono e divennero pipe di pietra.

NAVAJO (Arizona e Nuovo Messico). Gli Uomini-Insetto vennero mandati via dal mondo a causa dei loro peccati: gli dei li inondarono con un grande muro d’acqua.

ESKIMO (Canada). Un diluvio uccise uomini e animali, tranne due sciamani. Essi dormirono insieme ed ebbero dei figli, tra cui la prima donna del mondo.

MAYA (Messico). Gli dei mandarono un diluvio per uccidere gli uomini di legno, una versione imperfetta che abitava il mondo prima dell’umanità attuale.

AZTECHI (Messico). Il dio Tezcatlipoca rivelò a un uomo e una donna che sarebbe giunto un diluvio. Loro si costruirono una imbarcazione con un tronco d’albero e si salvarono. Ma gli venne fame e pensarono di cucinare del pesce. Gli dei, sentendo l’odore del fuoco mandarono Tezcatlipoca a punire i sopravvissuti. Il dio scese sulla terra e li trasformò in cani.

IPURINA (Amazzonia). Mayuruberu, capo delle cicogne, provocò un’inondazione facendo scaldare un paiolo d’acqua vicino al sole e facendolo poi traboccare. L’umanità sopravvisse, ma tutte le piante vennero distrutte.

INCA (Perù). L’acqua crebbe fino a sormontare le montagne più alte. Tutto il creato perì, tranne un uomo e una donna che galleggiarono in un guscio.

PIGMEI (Africa). Un giorno un camaleonte, sentendo un rumore dentro un albero, riuscì ad aprirne il tronco. Ma dal tronco uscì una tale massa d’acqua da inondare tutta la terra.

YORUBA (Africa). Il dio Ifa, stanco di vivere sulla terra, andò ad abitare in cielo. Senza il suo aiuto, l’umanità fece arrabbiare gli dei, finché uno di questi, adirato, la distrusse con un grande diluvio.

KIKUYU (Kenya). Gli spiriti anziani distrussero una città inondandola di birra. Gli abitanti si rifugiarono nelle caverne.

HINDU (India). Manu, il primo essere umano, trovò un piccolo pesce nell’acqua in cui si bagnava. L’animale lo pregò di proteggerlo dai pesci più grandi, e in cambio consigliò a Manu di costruire una barca per proteggersi dall’imminente diluvio.

MAORI (Nuova Zelanda). Ci fu un tempo in cui il culto della divinità Tane era trascurato. Due maestri pregarono perché venisse un diluvio, che convincesse gli uomini della sua potenza.

KOOTENAY (Canada). Una piccola femmina di uccello, incurante degli avvertimenti del marito, bevve da un lago proibito. Dalle acque uscì un mostro che la rapì. Il marito la salvò, ma il mostro sollevò una grande mole d’acqua che invase la terra.

PIMA(Arizona). Un grande muro d’acqua verde venne e distrusse tutto. Szeuka, il figlio della terra, si salvò galleggiando su di una imbarcazione a sfera.”

Lo avresti ucciso subito

Racconto spesso la storia di Giobbe e della sua ribellione a Dio. Oggi trascrivo una pagina de “Il maestro e Margherita” di Bulgakov: mi sembra che le corde suonate siano le stesse e sono efficaci in questi giorni che precedono la settimana santa dei cristiani.

Racconto spesso la storia di Giobbe e della sua ribellione a Dio. Oggi trascrivo una pagina de “Il maestro e Margherita” di Bulgakov: mi sembra che le corde suonate siano le stesse e sono efficaci in questi giorni che precedono la settimana santa dei cristiani.

“Quando aprì gli occhi, constatò che nulla era mutato sulla collina, solo le macchie fiammeggianti sul petto del centurione si erano spente. Il sole dardeggiava sulle schiene dei condannati, il cui viso era rivolto a Jerushalajim. Allora Levi proruppe in un grido:

— Iddio, ti maledico!

Con voce roca gridava che si era convinto dell’ingiustizia di Dio e che non aveva più l’intenzione di credere in lui.

— Tu sei sordo! — urlava Levi. — Se non fossi sordo, mi avresti ascoltato e lo avresti ucciso subito!

Con le palpebre serrate, Levi attendeva il fuoco che sarebbe caduto dal cielo per colpirlo. Questo non accadde, e senza disserrare le palpebre, egli continuò a gridare al cielo parole insolenti e mordaci. Gridava che era completamente deluso e che esistevano altri dèi e altre religioni. Sì, un altro dio non avrebbe permesso, non avrebbe mai permesso che un uomo come Jeshua fosse riarso dal sole sui pali.

— Mi sbagliavo! — gridava Levi quasi senza voce. — Tu sei il Dio del male! Oppure i tuoi occhi sono completamente coperti dal fumo degli incensieri del tempio, e le tue orecchie non odono più altro che i suoni di osanna dei sacerdoti! Tu non sei un Dio onnipotente! Tu sei un Dio nero! Ti maledico, Dio di ladroni, loro protettore e anima!”

Forse in questa casa

Il 7 luglio 1973, nel giorno di un suo compleanno, Marc Chagall, all’inaugurazione del Museo con alcune delle suo opere, ha detto queste parole: “Se ogni vita va inevitabilmente verso la fine, dobbiamo, durante la nostra, colorarla, con i nostri colori di amore e di speranza… Forse in questa casa verranno i giovani e i meno giovani a cercare un’ideale di fraternità e d’amore, così come i miei colori e le mie linee l’hanno sognato… Forse non ci saranno più nemici…”.

Il 7 luglio 1973, nel giorno di un suo compleanno, Marc Chagall, all’inaugurazione del Museo con alcune delle suo opere, ha detto queste parole: “Se ogni vita va inevitabilmente verso la fine, dobbiamo, durante la nostra, colorarla, con i nostri colori di amore e di speranza… Forse in questa casa verranno i giovani e i meno giovani a cercare un’ideale di fraternità e d’amore, così come i miei colori e le mie linee l’hanno sognato… Forse non ci saranno più nemici…”.

Mi piacciono perché le posso pensare abbinate a un luogo fisico (una casa, una città, un ufficio, un atelier, uno studio, un luogo di culto, un parco) e a un luogo meno fisico se non addirittura metafisico (la mente, il proprio lavoro, un libro, un quadro, una canzone, un film, una poesia, un sorriso, una relazione, una storia d’amore, una fede, il cuore di ognuno…)

“Come una madre con amore e dolore mette al mondo un bambino, i giovani e i meno giovani costruiranno il mondo dell’amore con un nuovo colore e tutti, qualsiasi religione abbiamo, potranno venirvi e parlare di questo sogno, lontano dalle malvagità e dalla violenza. Vorrei che in questo luogo si esponessero opere d’arte e testimonianze della spiritualità di tutti i popoli; che si facesse udire la musica e la poesia dettate dal cuore di tutto il mondo. E’ possibile questo sogno? Ma nell’arte come nella vita, tutto è possibile se, alla base, c’è l’Amore”

Radicalismi

Nelle classi quinte stiamo leggendo una sintesi del libricino (il diminutivo è legato alla dimensione non certo al valore del lavoro) di Khaled Fouad Allam “Lettera a un kamikaze”. Ora allego tre articoli che ritengo interessanti.

Il primo è un editoriale di Avvenire del 3 aprile:

L’islam politico si divide e dà benzina al radicalismo

Gli altri due sono due articoli di Limes:

Boko Haram porta il jihad in Camerun

Il jihad è anche online. Al Qaida e Internet

Chiudo il post con alcune parole di Allam rivolte all’aspirante shahid: ” La tua morte non è soltanto la morte tua e delle tue vittime, è lo svanire di ogni speranza, perché in essa tutto si annulla. Ma la vita non muore, rimane “l’eterno desiderio di durare”, come recita Apollinaire. Anche il fondo dell’abisso si ripopola, la vita riemerge come il fiore nel deserto, come il fiore delle montagne che la lingua tedesca chiama Vergissmeinnicht, non ti scordar di me. Perché la vita si trova di fronte a un imperativo – rimanere per sperare – senza il quale l’umanità finisce per negare se stessa. … Se è la distruzione il fine ultimo del tuo agire, il messaggio stesso dell’islam viene tradito: se esiste una prescrizione fondamentale nell’islam, è quella di proteggere la vita in sé e la propria vita; dare la morte spezza il legame tra noi e Dio.”

Praise the Almighty

Leggo su UdineToday questo articolo di una collaborazione tra Dj Tubet e Mikeylous. Il pezzo è di Giancarlo Virgilio. A presto ci sarà il videoclip ufficiale.

«“Praise the Almighty”, l’ultima produzione di Dj Tubet è una canzone nata in rete. Su internet, attraverso Facebook, Soundcloud, Myspace e altri portali musicali, il rapper di Nimis ha conosciuto il giamaicano Mikeylous e da là è iniziata una forte amicizia rafforzata anche da alcune analogie.

«“Praise the Almighty”, l’ultima produzione di Dj Tubet è una canzone nata in rete. Su internet, attraverso Facebook, Soundcloud, Myspace e altri portali musicali, il rapper di Nimis ha conosciuto il giamaicano Mikeylous e da là è iniziata una forte amicizia rafforzata anche da alcune analogie.

“Lui è un campagnolo del nord della Giamaica, luogo dove è nato inoltre Bob Marley e che presenta forti affinità con il Friuli, essendo anche la terra che ospita il festival reggae Sunsplah, come un tempo noi ospitavamo il nostro Rototom Sunsplash. Il pezzo – ci spiega dj Tubet – è andato avanti e indietro tramite internet fra la Giamaica e Nimis. Volevamo dare un’idea generale di umiltà attraverso le nostre culture . La mia parte è in italiano e friulano, la sua in patois giamaicano”.

La canzone, il cui titolo è ‘Prega l’Altissimo’, rappresenta un punto di incontro tra la visione della preghiera di Mauro Tubetti e la religiosità giamaicana. Il pezzo ha un ritmo registrato a Ocho Rios – Saint Ann in Giamaica e contiene delle liriche che mettono in luce l’importanza di percorrere la strada affidandosi al volere del Padre. Questo il senso che l’artista vuole trasmettere.

“La mia idea del Divino e l’importanza delle sacre scritture come ispirazione. La preghiera come fondamento della nostra esperienza religiosa. Tutto questo va poi a mescolarsi con la visione religiosa nera. Una sorta di Europa che incontra l’Africa e le isole caraibiche. Mikeylous in una sua strofa afferma che hanno venduto e ucciso tutti i profeti, da Cristo ai profeti neri (Malcom X, Martin Luter, Marcus Garvey e lo stesso Bob Marley), perciò non resta altro che porre la sorte nelle mani di Dio.”

La canzone, contenete anche delle parti in lingua friulana, è stata trasmessa da Irie fm, la radio numero 1 per il reggae in Giamaica, e da alcune radio inglesi come City Lock Radio e Stingdemradio, oltre che da alcune radio regionali, fra cui Radio Onde Furlane.

“Penso che questa collaborazione sia un passo molto importante anche per la nostra lingua. Varca i confini e viene trasmessa su stazioni radiofoniche dove, molto probabilmente, è la prima volta che la sentono parlare. Fra poco dovrei andare a Londra per girare il video. Incrociamo le dita”.»

Intanto questo è il video con il testo (Dj Tubet canta prima in italiano e poi in friulano).

Iegor me l’aveva detto

Chi frequenta il blog sa ormai che amo gli articoli di approfondimento contestualizzati. E’ il caso di questo pezzo di Paolo Bergamaschi, originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso. L’argomento è l’Ucraina, con una parte specifica dedicata alle diversità religiose.

Chi frequenta il blog sa ormai che amo gli articoli di approfondimento contestualizzati. E’ il caso di questo pezzo di Paolo Bergamaschi, originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso. L’argomento è l’Ucraina, con una parte specifica dedicata alle diversità religiose.

«Iegor me l’aveva detto già a novembre: “Questa protesta durerà a lungo, siamo disposti a rimanere in piazza fino a primavera”. Pensavo scherzasse ma è stato di parola. Ormai sono di casa a Kiev. I tassisti dell’aeroporto hanno volti famigliari e so perfettamente come comportarmi quando mi circondano a caccia di clienti negoziando con loro un prezzo equo per il trasporto in città.

“Il centro è bloccato, siamo costretti a lunghi giri su strade secondarie per arrivare al suo hotel”, si lamentano per alzare la tariffa, “scaricatemi a ridosso delle prime barricate”, rispondo, “ci penso poi io a raggiungere a piedi l’albergo”, mostrando assoluta padronanza della situazione per abbassare il compenso.

Speravo, o forse inconsciamente mi ero illuso, che l’inverno monsonico che ristagna in Europa avesse addolcito anche il clima ucraino ma mi sbagliavo. La stagione fredda qui è veramente polare con temperature che non superano mai i meno dieci nonostante il sole splendente. Ne risente, ovviamente, anche il numero dei manifestanti che stazionano in permanenza sul Maidan sempre consistente ma ridotto rispetto alle occasioni precedenti. Constato, però, la diffusa presenza di giornalisti, telecamere e foto-reporter accorsi in massa dopo l’improvvisa svolta violenta assunta dagli avvenimenti a metà gennaio. Le cariche delle forze anti-sommossa e le prime vittime hanno lasciato il segno ma nemmeno le leggi speciali imposte da Yanukovic per intimidire e schiacciare la protesta sono riuscite a piegare la determinazione dei dimostranti che in risposta hanno provveduto a rafforzare le difese della piazza.

E’ oramai una vera tendopoli quella che occupa il centro della capitale. Si estende ben oltre piazza Indipendenza protetta da una doppia cinta di barricate intervallate da una fascia di “terra di nessuno”. Occasionali incrostazioni di neve e ghiaccio rendono meno spettrali il filo spinato, i reticolati e i cavalli di Frisia che blindano l’accampamento sorvegliato nei punti di passaggio dai discreti controllori che si avvicendano a turno.

All’interno dei tendoni centrali riposano gli uomini del servizio d’ordine inquadrati in strutture paramilitari. Letti a castello e brande sono riscaldati nel mezzo da stufe da campo che mitigano appena con le ruvide coperte di lana grezza le rigide temperature esterne che nella notte scendono oltre i meno venti gradi. Al di là del freddo, però, mi chiedo come si possa dormire tra i decibel degli altoparlanti che per tutte le ventiquattro ore sparano musica ad alto volume che, nelle pause fra un discorso e l’altro, rimbomba ovunque.

Non c’è traccia di polizia a Maidan ma tutto attorno gli agenti presidiano i punti nevralgici della città. Lo schieramento delle forze dell’ordine si fa più compatto nei pressi degli edifici governativi e del parlamento. Qui le vie di accesso sono ostruite dai blindati. E’ un giorno importante, forse decisivo, per alcuni, in vista di un possibile sblocco della crisi. Dopo lunghi e concitati negoziati, sotto la pressione dell’opinione pubblica e della diplomazia europea, i deputati della maggioranza hanno accettato di abolire le leggi speciali adottate solo qualche giorno prima che limitano la libertà di espressione e mettono la museruola al mondo non governativo.

Sono almeno quaranta gli autobus parcheggiati sul viale che porta alla Verkhovna Rada (Parlamento) da cui scendono disciplinati i manifestanti del Partito delle Regioni trasportati dalle provincie orientali per esprimere sostegno alle forze di governo. Marinsky Park, il parco di fronte all’edificio parlamentare, è tutto occupato da tende dove i dimostranti si rifocillano sulla falsariga di quanto avviene a poche centinaia di metri di distanza a Maidan con rivendicazioni opposte. E come a Maidan, nello spiazzo di fianco all’area verde è stato allestito un grande palco con schermo dove gli oratori si alternano sbraitando dai microfoni per catturare l’attenzione degli infreddoliti astanti avvolti in drappi blu, il colore del partito di maggioranza.

Il poliziotto non vuole saperne di farci passare. Nonostante fossimo intruppati e mimetizzati nel flusso dei manifestanti l’agente ci individua e vuole impedirci di avvicinarci all’ingresso del parlamento. A nulla valgono, nella ressa, le rimostranze di Rebecca Harms che mostra il suo badge di eurodeputata e un documento che attesta l’invito della Verkhovna Rada.

Solo l’arrivo della collaboratrice di un deputato ucraino ci sottrae dall’attenzione delle forze dell’ordine determinate a prevenire ogni infiltrazione di persone ostili al governo in carica. Ci ritroviamo così in galleria fra ambasciatori e giornalisti dove assistiamo alla breve sessione in cui all’unanimità i deputati cancellano le leggi vergogna che avevano suscitato l’indignazione generale. Qualcuno ha definito il parlamento ucraino come “il più grande comitato di affari del continente” a sottolineare il legame diretto o indiretto di buona parte dei suoi membri con i vari oligarchi che monopolizzano l’economia del paese.

E gli oligarchi hanno deciso che non è opportuno tagliare i ponti con l’Unione Europea il cui mercato, per alcuni, rappresenta una consistente fetta dei propri affari. ” Business is business “, direbbero gli anglosassoni, meglio allora mettere da parte le ragioni ideologiche per concentrarsi su quelle del portafoglio anche e soprattutto in considerazione del fatto che i cospicui conti correnti sono al sicuro presso le banche dei paesi occidentali.

“L’Ucraina è uno stato artificiale”, dichiarò nel 2008 Vladimir Putin gelando gli altri capi di Stato al vertice NATO di Bucarest cui era stato invitato come ospite d’onore per un incontro bilaterale più di facciata che di sostanza. Le parole dell’uomo forte di Mosca chiamavano in causa l’identità nazionale di un paese profondamente diviso sia dal punto di vista etnico che da quello linguistico. E il terzo elemento che abitualmente viene preso in considerazione nella definizione del profilo di un popolo, quello della religione, rende la situazione ancora più ingarbugliata. Il fattore religioso ha giocato un ruolo primario nella rivoluzione del Maidan.

Sulla piazza si trovano icone e croci un po’ dappertutto: tra il filo spinato delle barricate, appese agli angoli di strada, in edicole improvvisate nei punti di passaggio e, ovviamente, sul palco principale dove campeggia una statua della Madonna affiancata da un grande crocifisso e dall’immagine di Gesù Cristo. Una delle tende sul Maidan è stata riadattata in cappella. Tra la folla si notano spesso sacerdoti che si intrattengono con i dimostranti con vescovi e patriarchi che si alternano al microfono ai leader politici. Ma in Ucraina non c’è una confessione prevalente. Anche se la maggioranza della popolazione, secondo recenti indagini, si dichiara ancora non credente in continuità con l’ateismo di stato del periodo sovietico, il fervore religioso è in rapida crescita. E la politica non può non tenerne conto specialmente se ci si trova in un paese a tradizione ortodossa dove potere temporale e potere religioso vanno sempre a braccetto. “La nazione ucraina è unita al cospetto di Dio nonostante le diverse identità regionali”, dice Filaret, Patriarca della Chiesa Ortodossa Ucraina di Kiev durante un incontro fra i leader religiosi ed alcuni eurodeputati, “i giovani che affollano il Maidan non hanno memoria del passato”, continua, “l’Europa deve sostenere la trasformazione democratica del paese”. Per il Patriarca la sollevazione in corso segna un profondo cambiamento di mentalità. “Nelle province orientali”, afferma, “resiste ancora la cultura sovietica, ma non nel resto del paese”. Filaret rappresenta per numero di fedeli la confessione maggioritaria, seppur di poco, dell’Ucraina. La sua chiesa è nata dopo l’indipendenza ed è quindi idealmente legata a doppio filo con gli sviluppi più recenti della storia del nuovo stato.

Non così la Chiesa Ortodossa Ucraina del Patriarcato di Mosca, la più radicata sul territorio, il cui Metropolita Volodymir durante la riunione si limita laconicamente ad affermare che la gente non è sufficientemente a conoscenza di cosa comporta l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e avrebbe bisogno di più informazioni. I seguaci di Volodymir si trovano soprattutto nella zona orientale dell’Ucraina dove sono più forti i legami con la Russia. Di tutt’altra opinione è l’arcivescovo Sviatoslav in rappresentanza della Chiesa Greco-Cattolica di Ucraina messa al bando durante il periodo sovietico e ritornata alla legalità nel 1987. “Quello del Maidan è un progetto sostanzialmente pacifico anche se a volte la voce dei moderati viene messa a tacere dagli estremisti”, osserva, “occorre, però, fermare i provocatori del governo e la violenza delle forze dell’ordine”.

I Greco-Cattolici, conosciuti anche come Uniati, sono in netta maggioranza nella parte occidentale del paese e rappresentano l’anima più sensibile al richiamo europeo. “L’Ucraina è tagliata dalla linea che divide l’est dall’ovest”, evidenzia, “Dio sta mettendo alla prova la nazione che deve dimostrare di meritare i valori europei”. “E’ una lotta fra impero e democrazia”, conclude. E’ una gelida serata invernale in una sala d’hotel a pochi passi da Piazza Maidan che si conclude con una solenne preghiera ecumenica per invocare la protezione dall’alto dell’Ucraina. Che ne ha davvero bisogno.

La sinagoga Brodskij è situata nella zona centrale della capitale. Restituita alla comunità ebraica alla fine degli anni novanta è stata ricostruita ed inaugurata solennemente nel 2000. E’ il tempio più importante dell’ebraismo ucraino, che si colloca al quinto posto nel mondo per numero di affiliati. Il rabbino capo ce lo illustra, durante una visita guidata, con un certo orgoglio tra i banchi in legno che luccicano ancora di smalto fresco e gli addobbi dalle tinte gravi. Sono più di 100.000 gli ebrei a Kiev e anche loro in larga parte hanno sostenuto le rivendicazioni della protesta. Collegato al retro della sinagoga si trova l’unico ristorante kosher della città, il King David, dove ci intratteniamo amabilmente attorno ad un grande tavolo imbandito di specialità della tradizione locale accompagnate da vino israeliano. Contrariamente a quanto pubblicato dalla stampa occidentale la comunità non si sente minacciata anche se i leader di Svoboda, uno dei partiti che siedono alla Verkhovna Rada, sono spesso accusati di anti-semitismo.

Mi sono ormai abituato a calcolare i tempi di viaggio con precisione maniacale. Cerco di evitare i tempi morti delle attese negli aeroporti e di organizzarmi in modo da sfruttare anche le piccole pause per leggere documenti o rispondere alla posta elettronica che mi insegue ovunque. Non mi era mai capitato di perdere un aereo. C’è sempre una prima volta.

Eppure, nonostante la telefonata da Bruxelles che mi avvisava dell’invio di una nuova delegazione parlamentare in Ucraina fosse arrivata solo tre ore prima della partenza dell’aereo, ero giunto a Malpensa in tempo utile, anche se al pelo. Non fosse stato per l’impiegata allo sportello che ha confuso Kiev con Chisinau ce l’avrei fatta anche stavolta. Fatale, poi, nella concitazione dell’errore, la caduta dell’apparecchio del pagamento bancomat che finisce in mille pezzi sul pavimento ritardando irrimediabilmente l’emissione dei documenti di viaggio.

Nel consegnarmi un nuovo biglietto con un itinerario alternativo per Francoforte che mi obbligherà ad un’odissea di dodici ore, la signorina mi saluta con un sorriso. “Mi fa piacere non si sia arrabbiato con me; altri l’avrebbero fatto”, mi dice dopo essersi scusata per lo sbaglio. Le stringo la mano con distacco zen. E’ la quarta volta in quattro mesi che torno in Ucraina e so già cosa mi aspetta.

Yanukovic è fuggito da poche ore facendo perdere la tracce. Yulia Tymoscenko è già stata liberata e si è subito recata sul Maidan per ringraziare la folla. La morsa del gelo è svanita restituendo al fiume Dnipro il suo aspetto imponente e pacioso. L’Ucraina volta pagina anche se tante, troppe facce sono i volti conosciuti di una vecchia politica che aveva contribuito ad affossare il paese portandolo sull’orlo dell’abisso. Quattro viaggi e quattro fasi distinte di una rivoluzione destinata a ribaltare di nuovo i rapporti fra oriente e occidente in una versione aggiornata del risiko della geopolitica.

A fine novembre dello scorso anno erano i giovani e gli studenti a monopolizzare spontaneamente la piazza con canti e balli per protestare contro il voltafaccia filo-russo del presidente. A dicembre, poi, la mobilitazione ha toccato tutte la fasce sociali in difesa delle libertà civili contro le manganellate brutali della polizia. Le prime vittime, in seguito, hanno trasformato con il nuovo anno la gente di Piazza Indipendenza in un movimento di resistenza alle forze speciali, libere di agire impunemente in ogni angolo della capitale .

Adesso è il momento del lutto, del dolore e del ricordo. Più di cento persone, tra cui molti ragazzi, sono state trucidate a metà febbraio dai cecchini sul Maidan e nelle vie collaterali. E’ domenica e una processione incessante di gente comune, giovani, anziani, intere famiglie con i bimbi in spalla arrivano in piazza portando mazzi di rose a garofani rossi in memoria degli scomparsi. Le fotografie dei morti contornate da ceri costellano via Gruscevskaia ed il Maidan che porta evidenti i segni degli scontri. I marciapiedi si mostrano nudi, scorticati dai manifestanti che hanno utilizzato le pietre come armi improprie per difendersi dalle cariche delle forze anti-sommossa.

Dell’edificio dei sindacati, il quartiere generale della sollevazione, rimangono solo le pareti annerite dall’incendio appiccato dolosamente dalla polizia per snidare i rivoltosi. L’acre puzzo dei roghi non ancora estinti pervade l’aria. Le barricate sembrano discariche a cielo aperto con cumuli di rifiuti e scarti di ogni tipo ammassati alla rinfusa tra reticolati, pile di copertoni e blocchi di cemento. C’è tanta commozione ma si avverte anche un senso di sollievo. E’ caduto il regime ed è cominciata, fra mille incognite, la quarta fase della rivolta, quella della liberazione.

La residenza di Yanukovic si trova a una decina di chilometri dalla capitale. Nel primo fine settimana dopo la fuga dell’ex-presidente si è trasformata in meta di svago per i cittadini di Kiev fino ad allora ignari delle abitudini “a cinque stelle” del capo di stato. Con un tassista concordo a gesti e mugugni ed una stretta di mano il prezzo. Io non parlo ne’ ucraino ne’ russo, lui non sa ne’ inglese ne’ francese ma ci intendiamo subito. Si chiama Yuri ed è curioso come me di visitare la dacia in cui Yanukovic era solito trascorrere le ore di relax lontano dai palazzi del potere.

E’ lunedì ma l’affluenza della gente non si è ridotta. Lunghe file di auto intasano già un paio di chilometri prima tutte le strade di accesso. Siamo costretti ad un parcheggio di fortuna e ad una tranquilla camminata tra gruppi di comitive festose in libera uscita come fosse una gita fuori porta. Tutti vogliono vedere e toccare con mano i lussi e gli eccessi dell’uomo più odiato del Maidan. La residenza è situata in un grande parco sulla riva del fiume Dnipro.