Il 7 ottobre avevo pubblicato un post in fondo al quale c’erano dei riferimenti bibliografici. Era citato un articolo che oggi ho deciso di pubblicare per intero e che parla dei rischi psicologici della continua esposizione alle scene di violenza sui social. E’ preso dal sito della Dott.ssa Viviana Chinello, ma la fonte originale è quello della Dott.ssa Anna Maria Sepe, autrice del libro “Il mondo con i tuoi occhi”.

“Ti sei mai chiesto perché, scorrendo i social, il tuo sguardo si ferma più facilmente davanti a scene di violenza, conflitto o tragedia piuttosto che a immagini serene e rassicuranti? Perché il tuo dito resta sospeso sullo schermo, incapace di andare oltre, anche se dentro provi disagio?

Scene di guerra, bambini uccisi, tuffi estremi e pericolosi, litigi ripresi con il telefono, immagini crude che mostrano dolore o distruzione: tutto questo si insinua nel nostro feed, interrompendo la quotidianità con un impatto emotivo immediato.

Non è solo curiosità morbosa. È qualcosa di più antico, radicato, viscerale.

La violenza — nei telegiornali, nei video virali, nei commenti pieni di rabbia — tocca corde profonde del nostro sistema nervoso, molto prima che la nostra mente cosciente abbia il tempo di elaborare. È come se il corpo reagisse da sé, mettendoci in allerta, costringendoci a guardare, come se da quello sguardo dipendesse la nostra sopravvivenza.

Eppure sappiamo che quelle immagini ci turbano, ci logorano, ci lasciano addosso scorie emotive. È il grande paradosso dei social: la violenza ci cattura subito, ma spesso ci impoverisce dentro. In questo articolo cercheremo di capire perché succede, cosa accade nel cervello quando siamo esposti a contenuti violenti online, e soprattutto perché — nonostante tutto — la parte più profonda di noi tende a restare.

La radice evolutiva: il cervello orientato al pericolo

Per milioni di anni la sopravvivenza dell’essere umano è dipesa dalla capacità di riconoscere e reagire rapidamente alle minacce. Questo ha plasmato il cervello in modo da dare priorità assoluta agli stimoli negativi, un fenomeno noto come negativity bias.

In pratica, tutto ciò che segnala rischio — aggressioni, conflitti, dolore — viene registrato più velocemente e con più forza rispetto agli stimoli neutri o positivi. Non è una scelta consapevole: è il retaggio di un meccanismo adattivo che ha garantito la nostra protezione.

Ecco perché una scena violenta, anche se vista attraverso lo schermo, cattura immediatamente l’attenzione: il cervello la interpreta come potenzialmente vitale, mentre un contenuto sereno o rassicurante richiede più tempo e più risorse cognitive per attivare interesse.

L’amigdala e il cervello emotivo

Quando siamo esposti a una scena violenta, la prima a reagire è l’amigdala, la piccola struttura del sistema limbico che funziona come un rilevatore di minacce. In pochi millisecondi valuta lo stimolo e, se lo percepisce come pericoloso, attiva la risposta di allerta: aumento della frequenza cardiaca, rilascio di adrenalina e cortisolo, orientamento totale dell’attenzione verso la fonte dello stimolo.

La corteccia prefrontale, deputata all’analisi razionale, interviene solo dopo, con tempi più lenti. È per questo che possiamo restare incollati a immagini disturbanti anche quando vorremmo distogliere lo sguardo: la parte riflessiva del cervello arriva in ritardo rispetto al sistema di allarme, che ha già deciso per noi.

Social e iper-esposizione: la violenza a portata di dito

Un tempo le immagini di violenza arrivavano solo attraverso il filtro dei giornali o della televisione, quindi con tempi e modalità più contenute. Oggi i social hanno cambiato radicalmente lo scenario: i contenuti violenti appaiono in maniera continua, rapida e imprevedibile.

Dal punto di vista neurobiologico, questo ha un impatto specifico. Il cervello è molto sensibile alla sorpresa: quando uno stimolo arriva in modo inaspettato, l’amigdala e i sistemi di allerta si attivano con maggiore intensità.

Ecco perché, scorrendo un feed, un video violento improvviso cattura più attenzione rispetto a un contenuto atteso.

Il problema è che questa esposizione non è episodica, ma costante. Ogni scroll può trasformarsi in un “mini-trauma visivo”, che mantiene il cervello in stato di allerta cronica. In questo senso, i social non solo amplificano la frequenza degli stimoli violenti, ma ne potenziano l’effetto emotivo, proprio grazie alla loro imprevedibilità.

Violenza e dopamina: il paradosso della ricerca

Può sembrare inquietante, ma la violenza non solo attira la nostra attenzione: spesso la mantiene agganciata. Questo accade perché stimoli intensi inducono un rilascio di dopamina, che non è la molecola del piacere, ma quella della motivazione e dell’anticipazione. È questo segnale a spingerci a restare: non è la violenza in sé a essere gratificante, ma l’aspettativa che genera, come se il cervello fosse convinto di dover cogliere un’informazione cruciale.

È lo stesso meccanismo che rende avvincenti le serie crime o i film thriller: non li guardiamo per la crudeltà, ma per la tensione che ci tiene sospesi. Sui social, però, questo processo diventa una trappola, perché non c’è un epilogo narrativo che sciolga la tensione: c’è solo una sequenza infinita di shock che mantiene il cervello agganciato.

L’effetto specchio: il corpo reagisce come se fosse dentro la scena

Il cervello non si limita a osservare: tende a “replicare dentro” ciò che vede fuori. Questo accade grazie ai neuroni specchio, che si attivano sia quando compiamo un’azione, sia quando osserviamo qualcun altro compierla.

Quando guardiamo una scena di violenza, il nostro sistema specchio entra in gioco: i circuiti motori ed emotivi si attivano come se stessimo vivendo in prima persona quella situazione. È per questo che, dopo aver visto un video crudo, possiamo avvertire il cuore accelerato, lo stomaco contratto o una sensazione di tensione muscolare.

Non è suggestione: è il corpo che reagisce in modo coerente con ciò che percepisce. Nei social questo effetto è amplificato dall’immediatezza delle immagini, spesso ravvicinate e realistiche, che riducono la distanza psicologica e ci fanno sentire “dentro” la scena.

Violenza ed emozioni positive: cattura immediata vs memoria duratura

Gli stimoli violenti catturano l’attenzione in modo rapido e potente, ma tendono a lasciare soprattutto tracce sensoriali e intrusive: immagini che ritornano, sensazioni di disagio, stati di allerta. Al contrario, le esperienze positive, pur richiedendo più tempo per catturare lo sguardo, hanno una maggiore probabilità di consolidarsi nella memoria affettiva.

Questo avviene perché la violenza attiva prevalentemente i circuiti limbici legati alla minaccia, mentre i contenuti che evocano cura, tenerezza o commozione coinvolgono anche i sistemi legati all’ossitocina e alla serotonina, neurotrasmettitori che favoriscono connessione e benessere.

In altre parole, la violenza ha un impatto immediato ma superficiale; le emozioni positive hanno un impatto più lento ma radicato, capace di costruire legami e significati duraturi.

I rischi psicologici della continua esposizione

Esporsi ripetutamente a contenuti violenti non è neutro per il cervello. Gli studi mostrano tre effetti principali:

- Desensibilizzazione: con il tempo, la risposta emotiva si attenua. Questo riduce l’impatto soggettivo delle immagini violente, ma rischia di normalizzarle, facendo percepire la violenza come qualcosa di “ordinario”.

- Iperattivazione limbica: l’amigdala costantemente sollecitata mantiene elevati i livelli di stress, con conseguenze come ansia, irritabilità, disturbi del sonno.

- Alterazione dei circuiti empatici: l’esposizione cronica a scene di violenza può ridurre l’attività delle aree prefrontali coinvolte nella regolazione emotiva, rendendo più difficile modulare le proprie reazioni e aumentando l’impulsività.

In sintesi, ciò che nasce come una semplice visione “da spettatori” può trasformarsi in un fattore che influenza profondamente il tono emotivo, le relazioni e il modo in cui percepiamo la realtà quotidiana.

I social hanno reso la violenza una presenza costante

Basta un gesto, uno scroll, e ci troviamo davanti a immagini o parole che attivano il nostro sistema di allerta. Non è debolezza se restiamo agganciati, è il cervello che risponde come ha sempre fatto di fronte a un potenziale pericolo: attivando l’amigdala, rilasciando dopamina, mantenendo alta l’attenzione.

Il punto è che questo meccanismo, utile in un contesto evolutivo, oggi rischia di trasformarsi in una trappola. La violenza cattura lo sguardo, ma non ci nutre. Al contrario, lascia spesso turbamento, senso di vuoto, un’eco che ci accompagna senza darci davvero qualcosa in cui riconoscerci. Al contrario, le emozioni positive — più lente, più silenziose, ma profonde — hanno la capacità di radicarsi nella memoria affettiva, di costruire significati, di dare forma a legami duraturi.

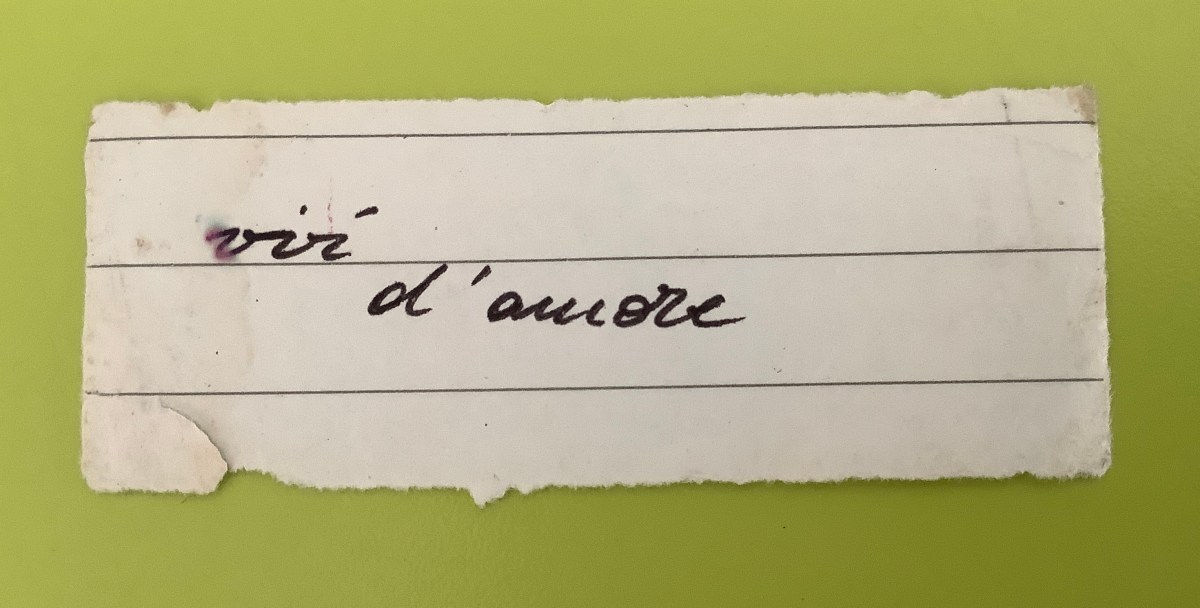

Ed è proprio qui che entra in gioco un lavoro su di sé: imparare a scegliere cosa far entrare dentro di noi, allenare lo sguardo a non fermarsi solo su ciò che ci scuote, ma anche su ciò che ci nutre. Non è un processo immediato: richiede consapevolezza, cura, esercizio interiore […], il primo passo per costruire un mondo che rifletta davvero chi siamo e non solo ciò che ci turba.”