Dal settembre 2025 la coalizione jihadista JNIM assedia Bamako e controlla le vie d’accesso, bloccando carburante e beni alimentari e paralizzando gran parte del Mali. Il gruppo, affiliato ad al-Qa’ida, ha guadagnato terreno approfittando della crisi politica seguita al colpo di Stato del 2020, all’espulsione delle forze internazionali e alla debolezza dell’esercito maliano. Si prospettano tre scenari: una difficile riconquista militare da parte dello Stato, la possibile ma rischiosa presa di Bamako da parte dei jihadisti, oppure un negoziato tra governo e JNIM. Quest’ultima ipotesi appare la più probabile, benché implichi concessioni significative, tra cui un possibile ruolo politico per l’Islam radicale. Ma ecco l’approfondito articolo di Alessio Iocchi dell’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). A fondo pagina anche la puntata di Stories di ieri, 18 novembre, a cura di Cecilia Sala.

“Da settembre 2025 la coalizione jihadista Jama’at Nusrat al-Islam wa’l Muslimin (JNIM) assedia Bamako, capitale del Mali dopo aver accerchiato altre importanti città: Mopti, Ségou, Nioro, San, Koutiala, Farabougou, Kayes, Timbuktu. I jihadisti pattugliano gli assi di circolazione per l’accesso alle città, bloccando tir e camion, sequestrando autisti, trasportatori e anche passeggeri dei bus di linea. Di conseguenza, come molte altre città maliane prima, Bamako è rimasta senza benzina e senza la quotidiana consegna di beni alimentari e animali dalle campagne. Il greggio, importato dai vicini Senegal, Costa d’Avorio e Guinea, è particolarmente vitale per il paese, essendo il Mali senza sbocco sul mare, senza riserve e dipendente dalla benzina per far funzionare i generatori e, dunque, tutto il sistema elettrico nazionale. Uffici e scuole sono rimaste chiuse per diversi giorni, ma a partire dal 8 e 9 novembre alcuni camion cisterna e tir sono potuti entrati nella capitale, a Ségou e San, consentendo la parziale ripresa di attività economiche e lavorative, il resto del Mali rimane virtualmente paralizzato. Con più di 4 milioni di abitanti, Bamako è non solo la città più grande ma anche il centro amministrativo, economico e culturale del paese, che finora era rimasto poco toccato da un’insorgenza limitata in prevalenza alle campagne.

Che l’assedio sia il prodromo di un’avanzata che porterà JNIM a conquistare la capitale e il cuore del potere? Bamako potrebbe essere una nuova Damasco, conquistata nel dicembre 2024 da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), anch’essa, come JNIM, organizzazione della galassia al-Qa’ida, ora al potere in Siria e transitata su posizioni decisamente più moderate? Oppure come Kabul, riconquistata dai Taliban nell’agosto 2021 a coronamento degli Accordi di Doha?

Gli incontri e gli scontri tra JNIM ed esercito

JNIM è una coalizione formata nel 2017 dai leader di Ansar al-Din, al-Murabitun, Katiba Macina ed elementi di al-Qa’ida nel Maghreb islamico (AQMI), gruppi jihadisti attivi nel corso della guerra civile maliana iniziata nel 2012. Guidata da Iyad ag Ghali e dal vice Amadou Koufa e affiliata ufficialmente ad al-Qa’ida, dal 2019 la coalizione è coinvolta in un conflitto con la provincia saheliana dello Stato Islamico (Islamic State-Sahel Province, ISSP) per il controllo di territorio e risorse, specie nel meridione del Mali. La competizione fra i due gruppi ha gettato la gran parte del paese nel caos e l’insicurezza sul territorio si è presto tradotta in instabilità istituzionale. Tra il 2020 e il 2021, sostenuto da proteste popolari organizzate dall’imam salafita Mahmoud Dicko, il colonnello Assimi Goïta rovesciava il contestato governo di Ibrahim Boubakar Keita (2013-2020). Il colpo di stato segnava anche l’inizio di una profonda rottura diplomatico-militare con la Francia, espulsa dal paese nel febbraio 2022 dopo un decennio di alti e bassi e presto seguita dal resto delle forze europee nel paese e dal contingente di peacekeeper ONU della MINUSMA. Liberatosi dalla complessa architettura securitaria francese e onusiana, Goïta accoglieva il gruppo paramilitare russo Wagner Group. Nel caos seguito all’espulsione di MINUSMA è possibile rinvenire le dinamiche che caratterizzano il conflitto anche oggi: se l’esercito, con enorme dispendio di uomini e risorse, riesce a riconquistare città e nodi strategici respingendo le milizie nelle campagne, queste ultime si pongono in controllo degli assi per l’approvvigionamento delle città fino alle frontiere – unici punti d’ingresso delle merci per un paese senza sbocchi sul mare. La pressione contro le forze governative ha visto un generale aumento nel corso degli ultimi dodici mesi. Nel 2024, dopo la brutale sconfitta inflitta a luglio all’esercito e agli ex Wagner (ora Africa Corps) nel villaggio di Tinzawaten dalle milizie secessioniste tuareg non-jihadiste, a settembre JNIM avvia la sua offensiva con il grande attacco alle caserme e all’aeroporto di Bamako – primo attacco nella capitale dal 2015 –, seguito dalle conquiste di diverse basi militari (Dioura, Boulkessi, Timbuktu, Mahou, Kayes, Farabougou, Nioro) e culminata con l’attuale accerchiamento delle città più importanti, inclusa Bamako.

E ora?

Gli scenari possibili sono tre, ma solo uno appare probabile – e auspicabile.

Il primo consiste nella liberazione degli assi di approvvigionamento diretti alle città da parte dell’esercito maliano. Per giungere a questo risultato, tuttavia, l’esercito dovrebbe dirigere una mobilitazione armata tale da concentrare il grosso delle forze nel quadrante sud-ovest del paese, tra Senegal e Costa d’Avorio. Questa strategia risulta difficilmente realizzabile per diverse ragioni: il generale indebolimento in cui versa l’esercito; le scarse possibilità di poter contare sugli alleati dell’Alleanza degli Stati del Sahel-AES (ovvero i due regimi golpisti di Burkina Faso e Niger); infine, la riluttanza del governo nel ricercare la cattura di punti chiave con la forza. Finora, esercito, secessionisti e jihadisti hanno preferito il ritiro graduale di fronte all’avanzamento delle forze opposte, come accaduto a Kidal. Infine, l’ipotesi di supporto da parte degli stati vicini dell’ECOWAS (l’organizzazione regionale dalla quale i tre regimi dell’AES sono ufficialmente usciti) – in primis da parte del Senegal – risulta al momento improbabile.

Il secondo scenario consiste nella conquista della capitale e nel rovesciamento del regime di Assimi Goïta da parte di JNIM. Si tratterebbe di uno scenario inedito. La conquista militare definitiva è un evento estremamente raro nei conflitti africani, e fino ad ora tutti i tribolati stati del Sahel sono riusciti ad evitarla. Al contrario, si sono spesso verificate lunghe e logoranti battaglie per il controllo, invero solo temporaneo, delle città più grandi, come Kidal o Timbuktu. La strategia di JNIM è chiara: soffocare il paese, renderlo ingovernabile e spingere l’esercito a negoziare. Tale strategia indica la volontà di raggiungere la massima posizione di vantaggio rispetto all’esercito, da usare come leva in un possibile negoziato. Tuttavia, la conquista di una capitale – palazzi delle istituzioni, banche, emittenti pubbliche, aeroporti – rappresenterebbe uno straordinario successo simbolico, e non solo, che potrebbe determinare il corso della guerra e dei negoziati. Se anche dovesse riuscirvi – e fosse poi in grado di mantenerne il controllo – JNIM dovrebbe comunque gestire, oltre a un’eventuale, vigorosa, controffensiva dell’esercito sulla capitale, il fronte rurale contro ISSP. E dovrebbe farlo disponendo di un minor vantaggio strategico rispetto, per esempio, ai Taliban nello scontro con la Islamic State Khorasan Province (IS-KP) nell’Afghanistan del 2021. I due gruppi, infatti, si scontrano nel paese dal 2015, ma è solo grazie al cruciale supporto militare americano richiesto nel corso degli Accordi di Doha a partire dal 2018, che i Taliban sono riusciti a mettere IS-KP alle corde. Inoltre emergono, sullo sfondo, importanti interrogativi politici. Al contrario di HTS in Siria, JNIM non ha mai tagliato i ponti con al-Qa’ida né perseguito in maniera programmatica l’obiettivo del cambio di regime politico, rimanendo fermo sulle posizione massimaliste e radicali tipiche del salafismo jihadista. In quanto coalizione, JNIM non dispone di un organo di governo centrale (come HTS o i Taliban), è frammentato su territori diversi e opera, rapido e mobile, soprattutto negli spazi rurali. Contrariamente ai Taliban, JNIM non dispone di partner internazionali che possano sponsorizzare un accordo come quello di Doha. Anche perché JNIM non veicola alcun messaggio di unità nazionale, come il deobandismo pashtun dei Taliban oppure “l’entità sunnita” evocata da HTS. Dentro JNIM convivono piuttosto diverse istanze: il comunitarismo fulbe e l’irredentismo tuareg, la lotta contro “istituzioni apostate” rappresentate dallo stato post-coloniale e un revanscismo etnico che maschera conflitti agrari.

L’opzione negoziale

Il terzo scenario, più realistico, è quello di un accordo negoziato fra le due parti. Il tema del “dialogo con i jihadisti”, per anni osteggiato dalla Francia, è divenuto finalmente concreto nel 2021 quando, in accordo con il governo militare, l’Alto Consiglio Islamico ha intrapreso il dialogo con ag Ghali e Koufa. Già nel 2012 ag Ghali aveva aperto al dialogo con le istituzioni e nel 2017 Koufa aveva esplicitato le richieste per trattare: l’espulsione delle forze militari “apostate” (Francia, MINUSMA) e la discussione sulla sharia. Se la prima condizione ha, col tempo, trovato la giunta militare dello stesso sentire dei jihadisti, la seconda rimane contestata. Il principio di laicità, di eredità coloniale, è intrinseco alla Repubblica del Mali e riformarlo equivarrebbe a cambiare in maniera indelebile le istituzioni. Il regime militare si trincera dietro la solita retorica: “i terroristi sono in missione per conto del neocolonialismo”. Eppure molte voci, anche vicine al governo, aprono non solo alla possibilità di dialogare, ma evocano direttamente il nome di Dicko, auto-esiliatosi in Algeria, per mediare. Il nome di Dicko e del suo movimento, divenuto inviso alla giunta militare a causa delle critiche al governo, è da tempo al centro del dibattito pubblico sulla possibilità di negoziare con JNIM a causa del suo reiterato impegno alla promozione del dialogo con “i terroristi”. Pragmaticamente, il governo – come i jihadisti – ha tutto l’interesse a negoziare, se vuole evitare la paralisi di Bamako e garantire l’arrivo e la partenza di camion cisterna per il carburante e di tir per le derrate alimentari. Una volta aperto il canale di comunicazione, forti della posizione di vantaggio, i jihadisti potrebbero ottenere la nomina di un governo meno ostile, forse anche apertamente islamico – qualcosa di impensabile fino a poco fa. Ag Ghali, abile stratega e negoziatore, già anni fa capitalizzò sulla sua partecipazione alle rivolte tuareg per ottenere importanti incarichi, prima in Mali e poi in Arabia Saudita. Oggi, alla guida di una coalizione più forte, tiene in scacco l’esercito e la capitale. Per il regime militare si tratterebbe di un salto nel vuoto che costerebbe credibilità e popolarità, ma le opzioni alternative sono terminate.

Gli incoraggianti esempi di dialogo fra istituzioni e jihadisti intrapresi, in contesti diversi, in Mauritania ed Algeria, vedevano gli esecutivi in vantaggio strategico sui jihadisti, al contrario del Mali. Isolato diplomaticamente, il Mali non può contare neanche sulle possibilità di sostegno dagli stati della AES: il Burkina versa in una situazione solo leggermente migliore, con il capitano Traoré trincerato nel Palazzo Kosyam a Ouagadougou, minacciato da golpe interni, e il grosso dell’esercito impegnato nel nord e nell’est del paese proprio a contenere l’espansione di JNIM verso la capitale; il Niger, invece, affronta da qualche mese una fortissima offensiva di ISSP nella regione di Tillaberi, a circa un centinaio di chilometri dalla capitale Niamey. Proprio Niamey, un centinaio di chilometri circa da Tillaberi, è la sede designata per la Forza Unificata dell’AES (FU-AES), unità militare congiunta dei tre paesi, definita operativa in settembre e tuttavia non ancora intervenuta sul campo. Gli scenari evocati, del tutto speculativi, non permettono previsioni ulteriori. Quel che è certo, purtroppo, è che la crisi decennale in Mali non vedrà una conclusione a breve.”

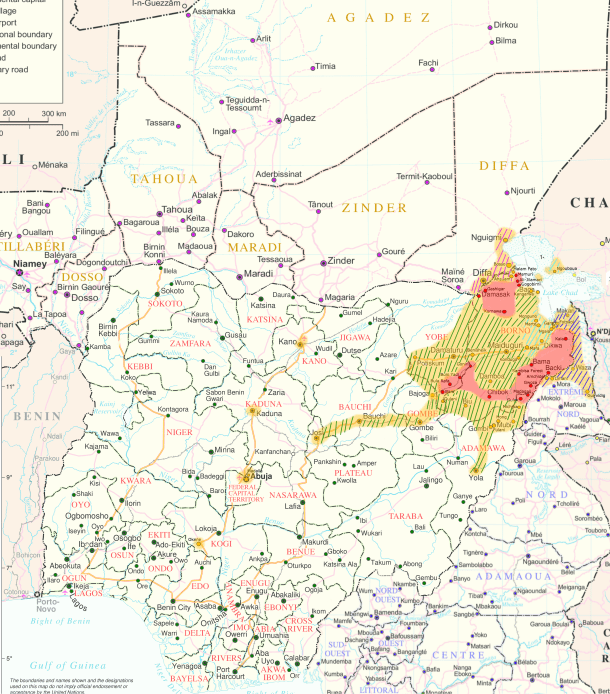

Stamattina, in una classe terza, abbiamo approfondito quale sia la situazione della pena di morte in alcuni paesi del mondo. Parlando della Nigeria, è emerso il caso delle studentesse rapite qualche anno fa dal gruppo Boko Haram. Ecco qui un

Stamattina, in una classe terza, abbiamo approfondito quale sia la situazione della pena di morte in alcuni paesi del mondo. Parlando della Nigeria, è emerso il caso delle studentesse rapite qualche anno fa dal gruppo Boko Haram. Ecco qui un  tale motivo, Boko Haram continua a perpetrare crimini e violenze anche contro gli studenti. Tra il 14 e il 15 aprile 2014, 279 studentesse sono state rapite nella scuola di Chibok, nell’area nord-orientale della Nigeria. La maggior parte di esse risulta, purtroppo, ancora scomparsa e la loro sorte rimane sconosciuta. Si teme che siano state in larga parte costrette a sposare i rapitori, a entrare esse stesse a far parte delle milizie, sottoposte a terribili violenze, vendute come schiave o indotte a commettere attacchi suicidi. Ad oggi, solo in venti sono riuscite a tornare a casa. Le giovani sono state rilasciate in cambio della liberazione di quattro combattenti di Boko Haram. Il rilascio è stato il risultato di negoziati tra il governo nigeriano e i fondamentalisti islamici, grazie alla mediazione del governo svizzero e della Croce Rossa Internazionale. La comunità internazionale è molto attiva nella sensibilizzazione della società civile al problema, il movimento #bringbackourgirls non perde occasione per ricordare il tragico evento. La drammatica situazione delle studentesse rapite ha messo in luce problemi più ampi, tra cui attacchi regolari contro le scuole, la mancanza di insegnanti e l’urgente necessità di fondi internazionali per riparare e ricostruire gli edifici distrutti. In particolare, la mancanza di opportunità educative per i giovani significa che alcuni bambini non ricevono da molti anni nessun insegnamento scolastico.

tale motivo, Boko Haram continua a perpetrare crimini e violenze anche contro gli studenti. Tra il 14 e il 15 aprile 2014, 279 studentesse sono state rapite nella scuola di Chibok, nell’area nord-orientale della Nigeria. La maggior parte di esse risulta, purtroppo, ancora scomparsa e la loro sorte rimane sconosciuta. Si teme che siano state in larga parte costrette a sposare i rapitori, a entrare esse stesse a far parte delle milizie, sottoposte a terribili violenze, vendute come schiave o indotte a commettere attacchi suicidi. Ad oggi, solo in venti sono riuscite a tornare a casa. Le giovani sono state rilasciate in cambio della liberazione di quattro combattenti di Boko Haram. Il rilascio è stato il risultato di negoziati tra il governo nigeriano e i fondamentalisti islamici, grazie alla mediazione del governo svizzero e della Croce Rossa Internazionale. La comunità internazionale è molto attiva nella sensibilizzazione della società civile al problema, il movimento #bringbackourgirls non perde occasione per ricordare il tragico evento. La drammatica situazione delle studentesse rapite ha messo in luce problemi più ampi, tra cui attacchi regolari contro le scuole, la mancanza di insegnanti e l’urgente necessità di fondi internazionali per riparare e ricostruire gli edifici distrutti. In particolare, la mancanza di opportunità educative per i giovani significa che alcuni bambini non ricevono da molti anni nessun insegnamento scolastico.