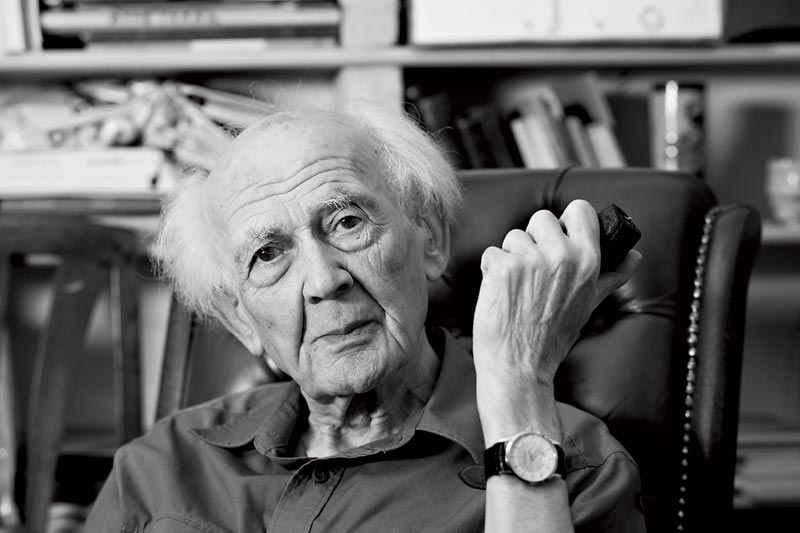

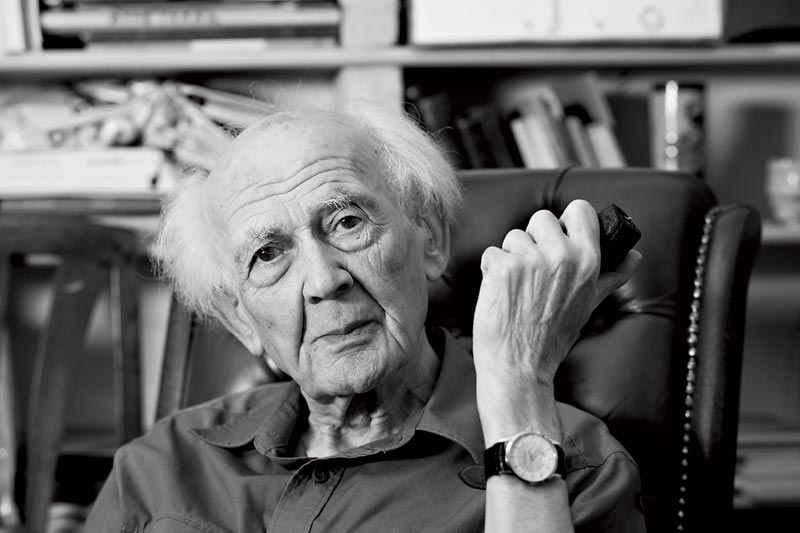

Pubblico due post in uno, anzi, per la verità sarebbero tre. Dopo l’intervista a Zygmunt Bauman sull’utilizzo della paura da parte del potere, ho fuso due pezzi di Francesca Rigotti su paura, coraggio e liberalismo. Ne metto qui anche il pdf: Paura, coraggio, potere, liberalismo

LA PAURA E IL POTERE

Zygmunt Bauman

intervistato da Giulio Azzolini, “La Repubblica“, 5 agosto 2016

Professor Bauman, sono passati dieci anni da quando scrisse “Paura liquida” (Laterza). Che cos’è cambiato da allora?

“La paura è ancora il sentimento prevalente del nostro tempo. Ma bisogna innanzitutto intendersi su quale tipo di paura sia. Molto simile all’ansia, a un’incessante e pervasiva sensazione di allarme, è una paura multiforme, esasperante nella sua vaghezza. È una paura difficile da afferrare e perciò difficile da combattere, che può scalfire anche i momenti più insignificanti della vita quotidiana e intacca quasi ogni strato della convivenza”.

Per il filosofo e psicoanalista argentino Miguel Benasayag, la nostra è l’epoca delle “passioni tristi”. Che cosa succede quando la paura abbraccia la sfiducia?

“Succede che i legami umani si frantumano, che lo spirito di solidarietà si indebolisce, che la separazione e l’isolamento prendono il posto del dialogo e della cooperazione. Dalla famiglia al vicinato, dal luogo di lavoro alla città, non c’è ambiente che rimanga ospitale. Si instaura un’atmosfera cupa, in cui ciascuno nutre sospetti su chi gli sta accanto ed è a sua volta vittima dei sospetti altrui. In questo clima di esasperata diffidenza basta poco perché l’altro sia percepito come un potenziale nemico: sarà ritenuto colpevole fino a prova contraria”.

“Succede che i legami umani si frantumano, che lo spirito di solidarietà si indebolisce, che la separazione e l’isolamento prendono il posto del dialogo e della cooperazione. Dalla famiglia al vicinato, dal luogo di lavoro alla città, non c’è ambiente che rimanga ospitale. Si instaura un’atmosfera cupa, in cui ciascuno nutre sospetti su chi gli sta accanto ed è a sua volta vittima dei sospetti altrui. In questo clima di esasperata diffidenza basta poco perché l’altro sia percepito come un potenziale nemico: sarà ritenuto colpevole fino a prova contraria”.

Eppure l’Europa ha già conosciuto e sconfitto l’ostilità e il terrore: quello politico delle Br in Italia e della Raf in Germania, quello etnico-nazionalistico dell’Eta in Spagna e dell’Ira in Irlanda. Il nostro passato può insegnarci ancora qualcosa o il pericolo di oggi è incomparabile?

“I precedenti sicuramente esistono, tuttavia pochi ma decisivi aspetti rendono le attuali forme di terrorismo assai differenti dai casi che lei ricordava. Questi ultimi erano prossimi ad una rivoluzione (mirando, come le Br o la Raf, ad una sovversione del regime politico) o ad una guerra civile (puntando, come l’Eta o l’Ira, all’autonomia etnica o alla liberazione nazionale), ma si trattava pur sempre di fenomeni essenzialmente domestici. Ebbene, gli atti terroristici odierni non appartengono a nessuna delle due fattispecie: la loro matrice, infatti, è completamente diversa”.

Qual è la peculiarità del terrorismo attuale?

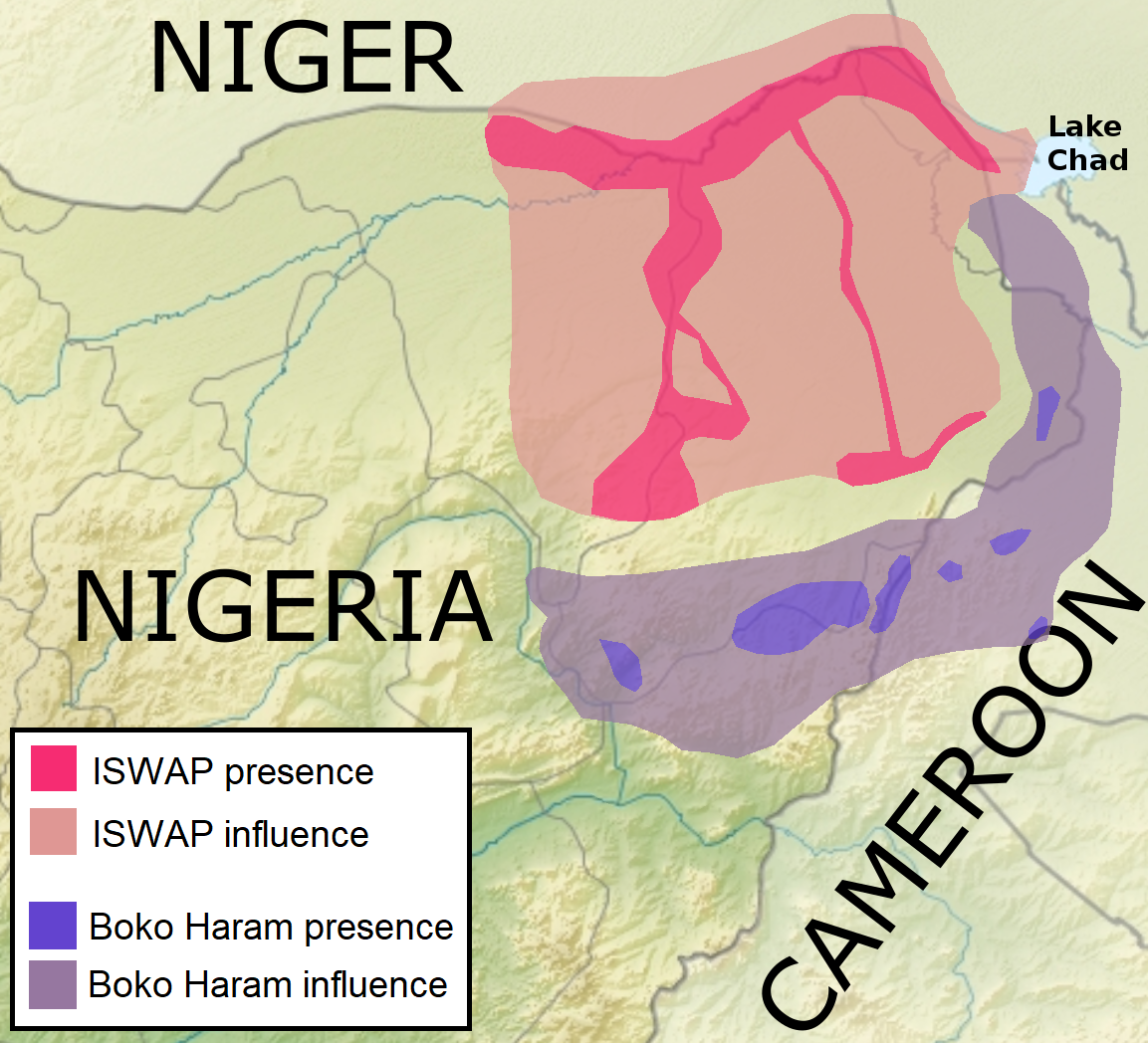

“La sua forza deriva dalla capacità di corrispondere alle nuove tendenze della società contemporanea: la globalizzazione, da un lato, e l’individualizzazione, dall’altro. Per un verso, le strutture che promuovono il terrorismo si globalizzano ben al di là delle facoltà di controllo degli Stati territoriali. Per altro verso, il commercio delle armi e il principio di emulazione alimentato dai media globali fanno sì che ad intraprendere azioni di natura terroristica siano anche individui isolati, mossi magari da vendette personali o disperati per un destino infausto. La situazione che scaturisce dalla combinazione di questi due fattori rende quasi del tutto invincibile la guerra contro il terrorismo. Ed è assai improbabile che esso abdichi a dinamiche ormai autopropulsive. Insomma, si ripropone, sotto nuove forme, il mitico problema del nodo gordiano, quello che nessuno sa sciogliere: e sono molti i sedicenti eredi di Alessandro Magno che, ingannando, giurano che le loro spade riuscirebbero a reciderlo”.

Per molti politici e molti commentatori, le radici del terrorismo vanno rintracciate nell’aumento incontrollato dei flussi migratori. Quali sono, a suo giudizio, le principali ragioni della violenza contemporanea?

“Com’è evidente, i profitti elettorali che si ottengono stabilendo un nesso di causa-effetto tra immigrazione e terrorismo sono troppo allettanti perché i concorrenti al gioco del potere vi rinuncino. Per chi decide è facile e conveniente partecipare ad un’asta sul mezzo più efficace per abolire la piaga della precarietà esistenziale, proponendo soluzioni fasulle come fortificare i confini, fermare le ondate migratorie, essere inflessibili con i richiedenti asilo… E per i media è altrettanto facile dare visibilità alla polizia che assalta i campi profughi oppure diffondere le immagini fisse e dettagliate di uno o due kamikaze in azione. La verità è che è maledettamente complicato toccare con mano le radici autentiche di una violenza che cresce in tutto il mondo, per volume e per intensità. E giorno dopo giorno diventa ancora più arduo, se non proprio impossibile, dimostrare che i governi abbiano individuato quelle radici e stiano lavorando davvero per sradicarle”.

Vuole dire che anche i politici occidentali utilizzano la paura come strumento politico?

“Esattamente. Come le leggi del marketing impongono ai commercianti di proclamare senza sosta che il loro scopo è il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori, pur essendo loro pienamente consapevoli che è al contrario l’insoddisfazione il vero motore dell’economia consumistica, così gli imprenditori politici dei nostri giorni dichiarano sì che il loro obiettivo è garantire la sicurezza della popolazione, ma al contempo fanno tutto il possibile, e anche di più, per fomentare il senso di pericolo imminente. Il nucleo dell’attuale strategia di dominio, dunque, consiste nell’accendere e tenere viva la miccia dell’insicurezza…”.

E quale sarebbe lo scopo di questa strategia?

“Se c’è qualcosa che tanti leader politici non vedevano l’ora di apprendere, è lo stratagemma di trasformare le calamità in vantaggi: rinfocolare la fiamma della guerra è una ricetta infallibile per spostare l’attenzione dai problemi sociali, come la disuguaglianza, l’ingiustizia, il degrado e l’esclusione, e rinsaldare il patto di comando-obbedienza tra i governanti e la loro nazione. La nuova strategia di dominio, fondata sulla deliberata spinta verso l’ansia, permette alle autorità stabilite di venire meno alla promessa di garantire collettivamente la sicurezza esistenziale. Ci si dovrà accontentare di una sicurezza privata, personale, fisica”.

Crede che in tal modo le istituzioni rischino di smarrire il carattere democratico?

“Di sicuro la costante sensazione di allerta incide sull’idea di cittadinanza, nonché sui compiti ad essa legati, che finiscono per essere liquidati o rimodellati. La paura è una risorsa molto invitante per sostituire la demagogia all’argomentazione e la politica autoritaria alla democrazia. E i richiami sempre più insistiti alla necessità di uno stato di eccezione vanno in questa direzione”.

Papa Francesco appare l’unico leader intenzionato a sfatare quello che lei altrove ha chiamato “il demone della paura”.

“Il paradosso è che sia proprio colui che i cattolici riconoscono come il portavoce di Dio in terra a dirci che il destino di salvezza è nelle nostre mani. La strada è un dialogo volto a una migliore comprensione reciproca, in un’atmosfera di mutuo rispetto, in cui si sia disposti ad imparare gli uni dagli altri. Ascoltiamo troppo poco Francesco, ma la sua strategia, benché a lungo termine, è l’unica in grado di risolvere una situazione che somiglia sempre di più a un campo minato, saturo di esplosivi materiali e spirituali, salvaguardati dai governi per mantenere alta la tensione. Finché le relazioni umane non imboccheranno la via indicata da Francesco, è minima la speranza di bonificare un terreno che produrrà nuove esplosioni, anche se non sappiamo prevedere con esattezza le coordinate”.

PAURA, CORAGGIO e LIBERALISMO

Francesca Rigotti*

Per quanto riguarda la paura, la filosofia politica ha da tempo a disposizione un autore eccellente: Thomas Hobbes (1588-1679), «il gemello della paura» (sua madre lo partorì prematuramente – racconta egli stesso nella sua autobiografia – terrorizzata dalla notizia dell’arrivo dell’«Invincibile Armada»). Solo di recente la filosofia politica dispone anche di un’autrice eccellente, Judith Shklar.

Nel 1651 Hobbes pubblicò il Leviatano, nel quale proponeva una serie di misure per combattere la paura  accrescendo la sicurezza. Nel 1989 Shklar diede alle stampe un saggio dal titolo Liberalismo della paura, un testo complesso sul ruolo della paura nel processo di elaborazione teorica della politica.

accrescendo la sicurezza. Nel 1989 Shklar diede alle stampe un saggio dal titolo Liberalismo della paura, un testo complesso sul ruolo della paura nel processo di elaborazione teorica della politica.

Due parole sul contenuto a partire dai titoli, soprattutto sul secondo, che non è di immediata comprensione, anzi è proprio controintuitivo. In Liberalism of fear il genitivo sembra oggettivo e pare significare che il liberalismo «ha paura» di qualcosa, mentre ciò che si intende è il liberalismo come principio politico che libera dalla paura. Il Leviatano di Hobbes è invece il mostro biblico la cui immagine allegorica illustra il frontespizio della prima edizione del volume. Si tratta della famosa immagine rappresentante lo stato in veste di gigante, con in mano le insegne del potere dello stato e della chiesa (con la destra impugna la spada, con la sinistra la croce episcopale) e il cui corpo è formato da una moltitudine di individui di cui vediamo non i petti ma le schiene. La carne del gigante stato è la carne stessa di tutti gli individui che gli si affidano, rivolgendosi verso di lui pieni di paura, per venire difesi. Qui a liberare dalla paura è il potere dello Stato.

Lo stato di natura, una condizione ipotetica in cui gli uomini vivevano allo stato selvaggio, è per Hobbes uno stato di guerra e di anarchia, in cui tutti sono diffidenti e dove, dalla diffidenza, nasce la guerra di ognuno contro tutti. La legge di natura dice dunque che occorre difendersi con ogni mezzo possibile, ma anche cercare la pace a ogni costo. Ora, per garantirsi pace e sicurezza, il miglior mezzo di cui dispongono gli uomini è di stabilire tra loro un contratto col quale cedono allo stato i diritti che, se fossero conservati individualmente, costituirebbero una grave minaccia per la pace dell’umanità. Secondo Hobbes «il motivo e lo scopo di chi rinuncia al suo diritto o lo trasferisce allo stato, è soltanto la sicurezza sua personale, della sua vita e dei mezzi per conservarla». Come controparte per l’obbedienza dei sudditi lo stato promette sicurezza all’interno e all’esterno. È a questa dottrina che si richiamano oggi alcuni personaggi pubblici che pensano che lo stato sia legittimato a placare la paura col garantire la sicurezza a qualunque costo, anche a spese del venir meno delle libertà e dei diritti personali.

Il liberalismo della paura di Shklar, studiosa eccellente per il suo rigore intellettuale e la sua serietà morale, nonché per la sua filosofia sociale nitidamente laica e secolare da una parte, quanto dall’altra impegnata nella difesa dei deboli dall’oppressione e dalla tirannia, contiene una teoria dei diritti in base alla quale il primo diritto non è il diritto alla vita o alla libertà bensì il diritto ad essere protetti dal primo vizio, che a sua volta non è, nella teoria di Shklar, la superbia bensì la crudeltà, com’ella ben spiega in Vizi comuni. Tutti i diritti, anzi, dovrebbero essere impegnati a proteggere l’uomo dalla crudeltà. La crudeltà è il più crudele dei mali. La crudeltà ispira la paura e la paura distrugge la libertà. Questo non significa secondo Shklar che un sistema liberale non debba essere coercitivo e in alcuni casi incutere paura: un minimo di timore per la punizione in caso di trasgressione è implicito in ogni sistema legislativo, anche nel più liberale e democratico. Il senso profondo delle sue asserzioni è che il sistema liberale deve prevenire dalla paura creata da atti di forza arbitrari, inaspettati e non necessari, specialmente se perpetrati dallo stato, per esempio atti di crudeltà, di sopruso e di tortura eseguiti da corpi istituzionali come esercito, polizia e servizi segreti. In uno stato liberale non si dovrebbe aver paura della tortura perché la tortura non vi dovrebbe esistere, affermava Judith Shklar, mostrando ahimè non grande lungimiranza proprio rispetto al suo paese di adozione, gli Stati Uniti.

Questo è lo spirito che caratterizza il saggio Il liberalismo della paura, non il liberalismo della speranza e del progresso, ma il liberalismo che libera dalla paura. Se sapremo guardare alla crudeltà come al nostro vizio principale, indirizzeremo tutti i nostri sforzi a diminuire le occasioni in cui può essere esercitata. Perché la paura, lo sappiamo, «destroys freedom». Soggetti alla crudeltà, gli individui perdono l’energia che costituisce la libertà. E poiché sono i governi a controllare i mezzi più potenti per infliggere danni alla gente, è dei governi che si deve sospettare ed è dei governi che ci si deve indignare. I modelli di interazione sociale che promuovono, anche indirettamente, la crudeltà, diventano così bersagli dell’opposizione liberale.

Ora, nel successivo passaggio, si vede come la diseguaglianza induce la crudeltà in tentazione: così una società che considera come primo vizio la crudeltà è una società egualitaria che incoraggia la libertà dei cittadini nella costruzione del carattere proprio a ognuno. La posizione di Shklar è originale rispetto ad altri «teorici della paura», anche se conserva un punto in comune con essi, ovvero l’idea che diverse istituzioni, lo stato, la religione, abbiano il loro principio, il loro inizio e la loro giustificazione cioè, nella paura. Penso in particolare a Thomas Hobbes. Penso a Montesquieu, che faceva della paura il principio d’azione del regime dispotico come l’onore era il principio di quello monarchico e la virtù quello delle repubbliche. Penso a Hannah Arendt che denuncia il terrore in quanto fattore che annichilisce le persone, mentre salva in qualche modo la libertà che contiene in sé «la linfa stessa della libertà e del desiderio di riscatto».

Il liberalismo della paura dovrebbe garantire dagli abusi del potere e dalle sue intimidazioni chi è senza difesa e incoraggiare «l’eliminazione di quelle forme di dominio che impediscono la fruizione dei diritti fondamentali e che riducono la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro». È curioso inoltre che la posizione di Shklar, che diceva di non essere femminista perché non riusciva a immaginarsi in un sistema di credenze collettive, sia molto vicina a quella di Adriana Cavarero, teorica del femminismo della differenza e dell’essenzialismo, nel cercare di vedere il fenomeno della paura, Shklar, e del terrore, Cavarero, dalla parte delle vittime, che è la tesi del libro Orrorismo.

Si parla tanto, tantissimo di paura in questi anni, anche se non è la paura per il pericolo degli abusi dello stato il nocciolo, come lo era per Shklar, bensì un altro tipo di paura, per un altro tipo di pericoli. Alcuni commentatori politici sostengono addirittura che il senso di vulnerabilità e di paura si siano così sedimentati in noi da diventare la cifra della nostra epoca. Molti sociologi ed economisti hanno elaborato una «sindrome della paura», ripresa e diffusa dai media e sfruttata alla grande dai politici. Qualcuno per fortuna ha cominciato a ribellarsi, per esempio il norvegese Lars Svendsen, autore di una Filosofia della paura tradotta in inglese nel 2008 dall’originale norvegese del 2007 e accessibile anche in traduzione italiana. Il suo autore vi sostiene che non è che viviamo in un mondo senza pericoli, ma che non ha nemmeno senso guardare ogni fenomeno dalla prospettiva della paura, iniziata tra l’altro ben prima dell’11 settembre. Ci hanno propinato dosi massicce di ideologia apocalittica, la quale ci ha fatto persuasi che tutto va male e che in futuro andrà anche peggio; che i terroristi sono la minaccia più grave e più probabile (!) per le nostre vite, che gli stranieri sono un pericolo serio e gli stranieri migranti ci priveranno della nostra cultura e della nostra terra, che siamo in balia di terribili virus e di coloranti alimentari nocivissimi, che i nostri figli incontreranno pedofili ed erotomani a ogni passo, che i delitti contro la persona sono in aumento a dismisura (non è vero!, ma la loro percezione sì, ed è quella che conta!). In realtà viviamo nella società più sicura che sia mai esistita, e il dolore, la malattia e la morte, soprattutto la morte violenta, rappresentano nelle nostre esistenze una parte molto inferiore a quella giocata nelle generazioni precedenti. Svendsen, dopo aver introdotto la cultura della paura, spiega che cosa la paura è, quale è il suo rapporto col rischio, perché la paura attrae, in che cosa consiste il rapporto tra paura e fiducia, la politica della paura, l’ipotesi di un mondo immune o quasi da paura.

Nella parte teorica del libro, il cap. 6 (La politica della paura), si citano autori moderni e contemporanei come Hobbes, Montaigne, Judith Shklar e Samuel Huntington, messi dall’autore in un unico paiolo. Bisognerebbe invece distinguere con maggior chiarezza, ed è quel che faccio, tra i «paurosi» (Hobbes e Huntington) e i «coraggiosi» (Montaigne, Shklar et al.): tra i primi, che affranti dalla paura si dispongono a rinunciare alle libertà civili pur di introdurre forme di controllo presumibilmente garanti di una maggior sicurezza, e i secondi, che sono disposti a difendere principi di libertà personale e diritti civili e legali assegnando a libertà e giustizia un ruolo superiore a quello della paura.

Nella parte teorica del libro, il cap. 6 (La politica della paura), si citano autori moderni e contemporanei come Hobbes, Montaigne, Judith Shklar e Samuel Huntington, messi dall’autore in un unico paiolo. Bisognerebbe invece distinguere con maggior chiarezza, ed è quel che faccio, tra i «paurosi» (Hobbes e Huntington) e i «coraggiosi» (Montaigne, Shklar et al.): tra i primi, che affranti dalla paura si dispongono a rinunciare alle libertà civili pur di introdurre forme di controllo presumibilmente garanti di una maggior sicurezza, e i secondi, che sono disposti a difendere principi di libertà personale e diritti civili e legali assegnando a libertà e giustizia un ruolo superiore a quello della paura.

Mi fermo qui chiedendomi se, ispirati da Montaigne, Montesquieu e Shklar piuttosto che da Hobbes e Huntington, non si potrebbero mettere in campo altri dispositivi per vincere la paura che non siano misure liberticide quali l’introduzione dello stato di emergenza o lesive della dignità personale come il «body scanner». Magari un dispositivo banale come il coraggio. E propongo, a partire dal liberalismo della paura di Shklar, un liberalismo del coraggio, un liberalismo che incoraggia il coraggio oltre a prevenire dalla paura: un «coraggio del liberalismo»?

Prima di entrare nel merito, vorrei ancora ricordare le posizioni di due autori «protoliberali» che mi aiuteranno, per esclusione o per inclusione, a chiarire la mia posizione. Il primo autore è Kant, le cui osservazioni sul coraggio escludono tutte le donne dalla possibilità di esercitare e persino di conoscere questa virtù. In vari punti delle sue Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime (1764), come pure dell’Antropologia da un punto di vista pragmatico (1798) il filosofo esprime chiaramente le sue considerazioni sul tema, pur non dedicando in alcuna delle due opere una trattazione particolare al coraggio. Kant non soltanto attribuisce le basse passioni al sesso femminile, e il ben più elevato intelletto al sesso maschile, ma assegna in toto i sentimenti connotati negativamente e passivamente alle donne, le emozioni attive e spositive agli uomini. Le donne hanno sentimenti; gli uomini abbiano dunque intelletto. Nell’ambito della distribuzione secondo il sesso, i due membri della coppia paura/coraggio spetteranno – ça va sans dire – alle donne la prima, agli uomini il secondo, anche perché il coraggio sarebbe per Kant una virtù razionale, che si avvicina dunque all’intelletto; la paura, un sentimento passionale. A quello che è presentato come un dato di fatto viene giusto data una breve spiegazione di ordine antropologico: la paura della donna garantisce la riproduzione della specie in quanto l’espressione di tale «naturale debolezza che pertiene al suo sesso» risveglia nel maschio i suoi altrettanto naturali caratteri di forza e di protezione.

Sappiamo che Kant non era un autore ancora completamente «liberale». Rivolgiamoci quindi a un autore successivo, nato e cresciuto negli USA, Ralph Waldo Emerson, le cui osservazioni sul coraggio includeremo nella nostra storia. Definire Emerson liberal-democratico è senza dubbio eccessivo, oltre che antistorico. Eppure anch’egli costituì un importante ambito di riferimento per molti filosofi liberali. In una conferenza tenuta nel 1859 davanti alla società dell’attivista antischiavista Theodore Parker, Emerson si soffermò a parlare del coraggio, e Courage fu infatti il titolo del saggio tratto dalla conferenza stessa. Emerson presenta il coraggio come una delle qualità che in maggior misura suscitano la meraviglia e la reverenza dell’umanità, insieme al disinteresse e alla potenza pratica. Il coraggio – scrive Emerson – «è lo stato sano e giusto di ogni uomo, quando è libero di fare ciò che per lui è costituzionale fare». Nemmeno la «timida donna», di fronte a situazioni estreme, teme il dolore e mostra il proprio coraggio quando ama un’idea più di ogni altra cosa al mondo, provando letizia «nella solitaria adesione al giusto», né teme «le fascine che la bruceranno; la ruota torturatrice non le fa spavento». La paura infatti, prosegue Emerson, è superficiale e illusoria quanto lo è il dolore fisico che alla fine, dopo il primo tormento, diventa quasi impercettibile. La paura è superabile quando si è all’altezza del problema che ci sta dinnanzi e quanto più si comprende precisamente il pericolo. L’antidoto alla paura è la conoscenza; la conoscenza toglie la paura dal cuore e dà coraggio e il coraggio è contagioso.

La prima virtù degli antichi greci, conclude Emerson, non fu la bellezza dell’arte bensì l’istinto del coraggio, che alle Termopili «tenne l’Asia fuori dall’Europa, l’Asia con le sue antiquatezze e con la sua schiavitù organica». Desidero però soffermarmi sull’accostamento tra coraggio e libertà, senza attribuirne l’esclusiva ad alcun paese o genìa, per tornare all’interrogativo che ponevo all’inizio: esiste un liberalismo che promuove il coraggio oltre a prevenire la paura, o ancor più precisamente esiste, e se sì in che cosa consiste, il «coraggio del liberalismo»?

Sembra in realtà, questo «coraggio del liberalismo», un sentimento non adeguato: il liberalismo è ritenuto una teoria politica ragionevole e tranquilla, ben lontana dall’infiammare gli animi alla stregua di altri movimenti e dottrine e che non spinge le persone sulle barricate. Tuttavia il liberalismo sarebbe impensabile – ritengo – senza il coraggio: tant’è che alcune posizioni contemporanee che propongono di sacrificare la libertà alla sicurezza per preservare dalla paura – non dei soprusi istituzionali come pensava Shklar, bensì degli attacchi terroristici e criminali – finiscono per snaturare i caratteri fondamentali del liberalismo, soprattutto nella versione, cui mi rifaccio, del liberalismo egualitario.

Alcuni commentatori politici sostengono che oggi il senso di vulnerabilità e di paura si siano così sedimentati in noi da essere divenuti la cifra della nostra epoca. Siamo la società della paura. La sindrome da paura e da insicurezza collabora alla rinascita dei populismi, che promuovono i politici che fanno proprio il tema della sicurezza e sbandierano politiche di repressione minacciando i valori dei diritti civili e più in generale della libertà. La società si polarizza tra coloro che fanno del pericolo dell’aggressione fisica la leva per introdurre un ordine gerarchico e di privilegi da una parte, e coloro che intendono difendere la privacy, il free speech e il valore della diversità culturale dall’altra.

Beninteso le gravissime minacce alla sicurezza – provenienti dal terrorismo, dalla criminalità internazionale, dall’immigrazione clandestina incontrollata – sono reali così come reale è l’esigenza di politiche efficaci. Accade però che la demagogia populista e la dinamica assolutista congiurino contro le libertà civili e contro l’esistenza di una sfera pubblica vitale, in una parola, contro la democrazia. Viene così a crearsi una frattura e una contrapposizione tra sicurezza e libertà nelle quali le due vengono di fatto opposte una all’altra come un aut aut. Ma la politica della paura e della limitazione delle libertà, corrodendo alla radice il tessuto della vita democratica, ottiene l’effetto di esporre sempre più alle minacce del terrorismo e della violenza, in modo tale che la democrazia è doppiamente messa a repentaglio: dagli attacchi esterni e dall’autoritarismo interno.

Ma per tornare al coraggio, andiamo a vederne dei casi negli esempi proposti da Shklar, che si rifaceva a sua volta a Michel de Montaigne; per esempio, il coraggio mostrato dai re indiani conquistati dai predoni spagnoli – afferma Shklar con la voce di Montaigne – , quel loro invincibile coraggio che consisteva nel dignitoso rifiuto di compiacere i loro conquistatori; come pure il coraggio dei poveri, dei contadini francesi dell’epoca di Montaigne che mostravano questa loro virtù vivendo rassegnati e morendo senza scalpore: anche questa per Montaigne-Shklar una forma di coraggio. Preferisco dunque individuare nel coraggio, il semplice coraggio di darsi autonomamente norme e regole, per contratto, per consenso, dopo dialogo e deliberazione, come una delle cifre della modernità e della secolarizzazione, che si presenta coi caratteri di adultità e maturità.

(Dal sito www.doppiozero.com i due articoli Paura e Coraggio)

*Francesca Rigotti: laureata in Filosofia (Milano 1974), Dr.rer.pol. (I.U.E. 1984), Dr.habil. (Göttingen 1991), è stata docente alla Facoltà di Scienze politiche dell´Università di Göttingen come titolare di un”Heisenberg Stipendium” della Deutsche Forschungsgemeinschaft e visiting fellow alDepartment of Politics dell´Università di Princeton e docente all´UZH. Tra le sue pubblicazioni si segnalano una dozzina di monografie edite da Bibliopolis (1981), Il Mulino (1989, 2000, 2002, 2006 e 2008), Feltrinelli (1992, 1995e 1998), Interlinea (2004 e 2008), tradotte in sette lingue, tutti pertinenti ad argomenti di storia del pensieropolitico-filosofico, di metaforologia e di comunicazione politica, oltre a numerosi articoli, e saggi su riviste specializzateinternazionali. Svolge un´intensa attività di critica libraria in riviste e quotidiani (http://search.usi.ch/persone/d9eef74c6a7b9dff8022c06af7e57531/Rigotti-Francesca).

accrescendo la sicurezza. Nel 1989 Shklar diede alle stampe un saggio dal titolo Liberalismo della paura, un testo complesso sul ruolo della paura nel processo di elaborazione teorica della politica.

accrescendo la sicurezza. Nel 1989 Shklar diede alle stampe un saggio dal titolo Liberalismo della paura, un testo complesso sul ruolo della paura nel processo di elaborazione teorica della politica.

questo i miei fratelli mi prendono un po’ in giro. Ho trovato diversi articoli su società che funzionano senza denaro; tali società non favoriscono il consumismo e lo spreco. Penso anche che alcune idee socialiste abbiano radici nel cristianesimo, certo non tutte. Ho letto dell’esperienza dei kibbutz, di quella di Nomadelfia e poi di quella spagnola di Marinaleda sulla quale voglio leggere insieme alla classe un

questo i miei fratelli mi prendono un po’ in giro. Ho trovato diversi articoli su società che funzionano senza denaro; tali società non favoriscono il consumismo e lo spreco. Penso anche che alcune idee socialiste abbiano radici nel cristianesimo, certo non tutte. Ho letto dell’esperienza dei kibbutz, di quella di Nomadelfia e poi di quella spagnola di Marinaleda sulla quale voglio leggere insieme alla classe un