Alessandra Solarino su Rainews 24 presenta il libro di Kyoko Hayashi, una degli ultimi hibakusha, i sopravvissuti alle bombe atomiche di 70 anni fa. I fatti, i segni, la riflessione, la difficile memoria.

““N. è piena di morti, è completamente distrutta, non c’è più nemmeno un gatto vivo..una città completamente muta”. Kyoko Hayashi ha 85 anni e vive a Tokyo. Quel 9 agosto di 70 anni fa era a Nagasaki, al lavoro in una fabbrica di armi ad Urakami insieme ad altre studentesse. Da allora vive con quello che chiama un “nemico interno”, la radioattività nascosta nel suo corpo, indelebile come una stimmate. “Se penso al senso della mia vita dal 9 agosto ad oggi – scrive nella postfazione di “Nagasaki, racconti dell’atomica” – in ultima analisi credo sia stata nella testimonianza del rapporto tra corpo umano e nucleare. Se questo ha un suo valore per me è sufficiente”.

Le opere della Hayashi hanno, ad un primo livello di lettura, un valore di testimonianza. La scrittura descrive con la precisione asciutta di uno scienziato organismi che si liquefanno, larve che se ne nutrono, la lenta agonia di chi è consapevole di morire un po’ ogni giorno, senza mai indulgere nel patetico. È il racconto in presa diretta, attraverso i personaggi femminili, di quello che accadde a Nagasaki, ma anche di cosa significa vivere da sopravvissuti al disastro. Al centro dei racconti non c’è la “grande storia” ma la messa a nudo dell’animo umano di fronte all’indicibile. Una prosa distaccata e coinvolgente, che ci spinge ad interrogarci su come ognuno di noi avrebbe reagito in una situazione così estrema.

“Nagasaki. Racconti dell’atomica” (Gallucci editore, traduzione di Manuela Suriano), il primo libro della Hayashi pubblicato in Italia, si articola in quattro storie. Nella prima, I due segni tombali, la vicenda di due amiche. Entrambe colpite dalla bomba, entrambe tra i morti dell’atomica. Ma Yoko muore il 9 agosto mentre Wakako si spegne ogni giorno un pochino, e il suo tormento è l’aver lasciato l’amica sola, a morire. “Non c’era la possibilità di preoccuparsi per gli altri”. È il senso di colpa per essere sopravvissuta. E se anche la madre di Yoko accusa la giovane nel suo silenzio, Tsune, invece, pensa che “il puro desiderio di sopravvivere doveva averla spinta a lasciare Yoko e a usare le sue ultime forze per tornare da Tsune (ndr la madre), sulla montagna di mandarini”. “Le ragazze – dirà Tsune alla morte di Wakako – non hanno nessuna colpa”.

“Nagasaki. Racconti dell’atomica” (Gallucci editore, traduzione di Manuela Suriano), il primo libro della Hayashi pubblicato in Italia, si articola in quattro storie. Nella prima, I due segni tombali, la vicenda di due amiche. Entrambe colpite dalla bomba, entrambe tra i morti dell’atomica. Ma Yoko muore il 9 agosto mentre Wakako si spegne ogni giorno un pochino, e il suo tormento è l’aver lasciato l’amica sola, a morire. “Non c’era la possibilità di preoccuparsi per gli altri”. È il senso di colpa per essere sopravvissuta. E se anche la madre di Yoko accusa la giovane nel suo silenzio, Tsune, invece, pensa che “il puro desiderio di sopravvivere doveva averla spinta a lasciare Yoko e a usare le sue ultime forze per tornare da Tsune (ndr la madre), sulla montagna di mandarini”. “Le ragazze – dirà Tsune alla morte di Wakako – non hanno nessuna colpa”.

La Hayashi racconta quei primi, vani, tentativi di soccorso, quando ancora nessuno aveva capito cosa fosse successo: “avrebbe potuto detergerla…con l’acqua del pozzo in giardino. Grazie a quell’acqua pura attinta dalle profondità della terra, l’avrebbe ripulita del terribile veleno della bomba”. La solitudine di chi ha vissuto qualcosa che non si può raccontare. C’è chi ipotizza che il nemico abbia “buttato delle taniche di cherosene” per poi lanciare delle bombe incendiarie. “Non vedo altre possibilità” commenta un personaggio. Una donna urla: “Il sole sta cadendo!”. L’oscurità la reazione immediata al flash atomico: “Non vedevo niente anche se avevo gli occhi spalancati. Un buio che ha profondità non fa paura perché si può guardare in esso e non dubitare della propria vista, ma quello era un buio piatto incollato ai miei occhi”. Nel disastro non ci sono eroi ma restano i ruoli: il medico fa il medico, il militare il soldato, nel tentativo, forse, di dare ordine al caos. “Vita e morte erano come i due lati opposti di un sottile foglio di carta in balia del caso”.

I familiari delle vittime conservano le ossa dei loro morti, l’ultima cosa di loro che rimane: “La nostra bambina era esile, se trovi delle ossa sottili potrebbero essere le sue”. Un tema che ritorna nel racconto Il barattolo: “Kinuko aveva messo le ossa della madre e del padre in un barattolo vuoto e se lo portava a scuola tutti i giorni”. Un mese dopo la bomba l’erba torna a crescere. E la speranza si riaccende: “Anch’io potrò vivere, pensai tra le lacrime”. Centrale il tema di coloro che sembrano in salute ma portano “una bomba inesplosa dentro di sé”, divisi tra il terrore che quel “male dentro” si manifesti e quello spirito, tutto giapponese, ad andare avanti sempre e comunque: “La vita è così. Non ha senso stare fermi in un punto. Il presente deve essere sempre una nuova partenza”. Nel “barattolo” c’è chi, come Nishida, si sente a disagio “perché vorrei essere una vittima come voi”. Chi ha paura di restare in contatto con gli altri sopravvissuti, per non sentirsi dire: “mia madre è morta…mia moglie è morta…mia nuora è morta…”. E l’assurdo di dover dimostrare di essere hibakusha, qualcosa che non fa onore e che si preferirebbe nascondere, ma l’unico modo per ottenere le cure di stato: per avere il tesserino speciale bisogna portare tre testimoni vivi: “pressoché impossibile” commenta la protagonista de Il luogo del rito, il racconto forse più autobiografico. Per questo “la sofferenza di persone come Akiko e come me, anno dopo anno, diventa sempre più un problema che riguarda solo noi”.

Chiudiamo, a ritroso, con la prefazione del libro, dedicata ai lettori italiani. “La mia guerra era iniziata con i marinai che mi salutavano affabilmente sul fiume Giallo e finì con il bombardamento atomico”. Quei marinai erano italiani e il pensiero della scrittrice va a loro: “saranno tornati a casa tutti sani e salvi?”.”

6 agosto 1945: quale eredità?

Hiroshima, la memoria, il nucleare oggi, Fukushima, la dialettica politica, il compromesso: tutto questo nell’articolo di Stefano Vecchia su Avvenire.

“«Sempre più anche in Giappone tendiamo a considerare chi è in disaccordo con noi come nemico e vogliamo sconfiggerlo con ogni mezzo. Ignorando volutamente che proprio la volontà di vittoria è ciò che creato le armi nucleari e, oggi, ci tiene lontano dalla soluzione o addirittura ci spinge verso la Terza guerra mondiale, già avviata».

A segnalare la posizione del pacifismo giapponese, a distanza di 70 anni dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki e in un clima di rinnovato nazionalismo, è Steven Leeper, pacifista e antinuclearista. Primo non-giapponese a guidare la Fondazione per la Cultura della Pace di Hiroshima, lo statunitense Leeper è oggi docente all’università della prima città-martire dell’atomica, dove la bomba provocò complessivamente 150mila vittime.

Quali emozioni suscita nei giapponesi, unici nella storia ad avere subito un bombardamento atomico, il 70° anniversario dell’olocausto di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945)?

«Come la maggior parte delle nazioni e il mondo in questi tempi, il Giappone va polarizzandosi o, piuttosto, multipolarizzandosi. Ne conseguono anche visioni diverse sull’olocausto e sulle conseguenze che continuano tutt’oggi. Il revisionismo ufficiale, mentre spinge a sottovalutare il ruolo giapponese nel conflitto in Asia-Pacifico, minimizza anche gli effetti che la guerra ha avuto sulla nazione, incluse le ragioni dei bombardamenti atomici e le conseguenze per la popolazione. A Hiroshima prendiamo ovviamente sul serio l’anniversario. La popolazione ritiene l’uso dell’atomica sulle due città una tragedia terribile e inumana, che dobbiamo ricordare per evitare che si ripeta».

Qual è la percezione che i giapponesi d’oggi hanno dell’olocausto nucleare e come questo influisce sulle loro vite?

«In maggioranza, nonostante quello che ci si potrebbe aspettare, i giapponesi non odiano gli Stati Uniti che sganciarono su di loro le prime e uniche atomiche sperimentate su una vasta popolazione civile. Vogliono la riconciliazione e la promozione di dialogo e negoziati che risolvano i conflitti. Credono che le armi atomiche debbano essere abolite e usano gli esempi di Hiroshima e Nagasaki per sostenere la loro causa. D’altra parte non manca chi – pure a Hiroshima – crede che il Giappone debba dotarsi di armi nucleari e prepararsi a utilizzarle per difendersi da potenziali nemici, come Cina e Corea del Nord. Per essi, i bombardamenti sono stati terribili e la guerra un inferno che è però una soluzione migliore rispetto a manifestare debolezza davanti al nemico. Ritengono che il Giappone debba avere un ruolo di potenza che gli spetta di diritto. Un terzo gruppo, giovani soprattutto, semplicemente ignora il problema. Per essi le armi atomiche sono storia e l’impegno per la pace è irrilevante. Quello che vogliono sono un lavoro e una vita felice per se stessi e per i loro figli, rifiutano l’impegno e cercano solo il benessere».

Come si situa la ricorrenza di quest’anno, nel contesto del nazionalismo crescente e dell’emergenza energetica innescata dalla crisi della centrale di Fukushima-1 con lo tsunami dell’11 marzo 2011?

«La stessa polarizzazione che riscontro per la memoria dell’atomica, si evidenzia riguardo la vicenda di Fukushima e l’uso dell’energia nucleare. In generale, i pacifisti sono contrari al ripristino delle centrali (chiuse nella loro totalità dopo il blocco dei reattori di Fukushima), mentre gente della destra, nazionalisti e molti imprenditori (soprattutto quelli connessi all’industria nucleare) vogliono la riaccensione dei reattori per aumentare l’autosufficienza energetica e abbassare il costo dell’elettricità. Una posizione contestata dalle popolazioni locali ma che sta risultando vincente. Molti altri, tuttavia, forse la maggioranza, non sanno che cosa pensare riguardo l’energia nucleare e lasciano la questione agli esperti e al governo».

«La stessa polarizzazione che riscontro per la memoria dell’atomica, si evidenzia riguardo la vicenda di Fukushima e l’uso dell’energia nucleare. In generale, i pacifisti sono contrari al ripristino delle centrali (chiuse nella loro totalità dopo il blocco dei reattori di Fukushima), mentre gente della destra, nazionalisti e molti imprenditori (soprattutto quelli connessi all’industria nucleare) vogliono la riaccensione dei reattori per aumentare l’autosufficienza energetica e abbassare il costo dell’elettricità. Una posizione contestata dalle popolazioni locali ma che sta risultando vincente. Molti altri, tuttavia, forse la maggioranza, non sanno che cosa pensare riguardo l’energia nucleare e lasciano la questione agli esperti e al governo».

Come l’attivismo antinuclearista e pacifista in Giappone può agire in una nazione che sembra ansiosa di dimenticare quegli eventi e le loro conseguenze?

«Io, come me molti altri, considero il potere nucleare (meglio, l’energia che ne deriva) una minaccia diretta alla vita umana su questo pianeta. Comunque, il problema più grande a cui ci troviamo davanti è una patetica incompetenza a risolvere pacificamente i conflitti. I favorevoli e contrari al nucleare, sia quello di uso bellico, sia civile, sono così avversi gli uni agli altri che non possono nemmeno entrare nella stessa stanza per cercare la verità e risolvere i problemi. Non sanno come farlo, non lo credono nemmeno possibile. Piuttosto che discutere i nostri conflitti con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa, ci focalizziamo sulla vittoria. Cerchiamo di eleggere politici che facciano quello che vogliamo e se non ci riusciamo, protestiamo, manifestiamo e operiamo per rendere impossibile agli altri di imporci la loro visione. Così facendo, alla fine impedendo a noi e a loro di arrivare a un qualche compromesso».”

Tra geopolitica ed apocalittica

Quello che pubblico ora è un articolo molto interessante, in cui il prof. Martino Diez ragiona tra teologia, escatologia e geopolitica per spiegare il motivo per cui Isis abbia chiamato la propria rivista di propaganda Dâbiq.

“Nella sterminata letteratura di hadîth (le centinaia di migliaia di detti attribuiti al Profeta dell’Islam), alcuni godono da sempre di una fortuna particolare in ragione del contenuto, di una formula particolarmente felice o della loro ampia diffusione, vista come garanzia della loro autenticità. È il caso ad esempio della collezione di 40 hadîth raccolta da an-Nawawî, tradizionista siriano del XIII secolo, e tuttora diffusissima nel mondo islamico.

“Nella sterminata letteratura di hadîth (le centinaia di migliaia di detti attribuiti al Profeta dell’Islam), alcuni godono da sempre di una fortuna particolare in ragione del contenuto, di una formula particolarmente felice o della loro ampia diffusione, vista come garanzia della loro autenticità. È il caso ad esempio della collezione di 40 hadîth raccolta da an-Nawawî, tradizionista siriano del XIII secolo, e tuttora diffusissima nel mondo islamico.

Altre volte invece alcuni hadîth altrimenti dimenticati tornano “di moda” perché sono fatti propri da un movimento militante. È il caso oggi della tradizione che situa la battaglia finale tra le forze del bene e del male nella città siriana di Dâbiq, non lontana da Aleppo. Da quando infatti Isis se n’è appropriato facendone il titolo della sua rivista, questo hadîth è uscito dall’anonimato dei polverosi volumi di tradizioni per vivere una nuova vita sotto le luci del palcoscenico globale.

Il genere in cui questo hadîth s’inserisce è quello apocalittico, relativo alle profezie intorno agli avvenimenti che precederanno il Giorno del Giudizio. Come illustra David Cook, autore di diversi studi sul tema, la produzione islamica più antica si contraddistingue, rispetto a quella ebraica o cristiana, per il fatto di non presentare “i Segni dell’Ora” secondo una sequenza narrativa continua, ma allo stato di frammenti, tradizioni isolate che saranno poi gli ulema più tardi a cercare di ricucire in una storia unica.

E tra questi frammenti, quasi fermi immagine di un film ancora da girare, s’inserisce anche lo hadîth relativo a Dâbiq. Preceduto dalla consueta catena dei trasmettitori (da Zuhayr ibn Harb; da Mu‘allâ ibn Mansûr; da Sulaymân ibn Bilâl; da Suhayl; da suo padre; da Abû Hurayra), esso recita:

L’inviato di Dio disse: «L’Ora [del Giudizio] non si leverà finché i Romani non si accamperanno nel basso corso dell’Oronte (al-A‘mâq) o a Dâbiq. Allora muoverà contro di loro un esercito da Medina, composto dai migliori abitanti della terra. Quando le due schiere saranno sul punto di scontrarsi, i Romani diranno: “Lasciateci mano libera con quelli che hanno preso dei prigionieri tra noi: andremo a combattere loro soltanto”. Ma i musulmani risponderanno: “No, per Dio. Non vi lasceremo mano libera con i nostri fratelli”. E il combattimento divamperà.

Un terzo [dei musulmani] si volgerà in fuga sconfitto: Dio non ne accetterà mai il pentimento. Un terzo resterà ucciso: saranno presso Dio i martiri migliori. E un terzo conseguirà la vittoria e non avranno più da temere dissensi: questi conquisteranno Costantinopoli. E mentre si troveranno a dividere il bottino, e avranno appeso le loro spade agli ulivi, ecco Satana griderà tra loro falsamente: “L’Anticristo ha preso il vostro posto nelle vostre famiglie!”. Usciranno allora da Costantinopoli. Quando arriveranno in Siria, Satana uscirà contro di loro. Mentre si prepareranno a combatterlo e stringeranno i ranghi, ecco verrà il tempo della preghiera. Allora Gesù figlio di Maria scenderà [dal cielo] a dirigere la preghiera. Quando il nemico di Dio lo vedrà, si scioglierà come il sale nell’acqua. E se lo lasciasse andare, si scioglierebbe fino a scomparire. Ma Dio lo ucciderà per mano sua e mostrerà loro il suo sangue sulla punta della lancia di Gesù».

(Sahîh di Muslim, Kitâb al-fitan wa-ashrât al-Sâ‘a, Bâb fî fath al-Qustantîniyya wa-khurûj al-Dajjâl wa nuzûl ‘Îsâ b. Maryam, hadîth numero 7312, pag. 1073, ed. Dâr Sâdir, Bayrût s.d).

Qualche veloce spiegazione, necessariamente parziale, per illustrare il contenuto del testo.

Innanzitutto la tradizione è conservata nella raccolta di Muslim (m. 875), considerata dai sunniti come la più autorevole insieme a quella di al-Bukhârî (m. 854). Tale raccolta è divisa in diversi libri, uno dei quali s’intitola Il Libro delle tribolazioni e dei segni dell’Ora. In esso si trova un capitolo (bâb 9) dedicato alla «conquista di Costantinopoli, all’uscita dell’Anticristo e alla discesa di Gesù figlio di Maria». Tale capitolo contiene in realtà unicamente questo hadîth.

La formula con cui si apre la tradizione («l’Ora non si leverà finché…») è ricorrente nel materiale apocalittico più antico. Ad esempio nello stesso libro della raccolta di Muslim la si ritrova nel capitolo 14 dove sta scritto: «L’Ora non si leverà finché non uscirà dalla terra dello Hijaz [= la regione di Mecca e Medina] un fuoco che illuminerà i colli dei cammelli a Bosra [in Siria]». Poco prima, al capitolo 12 si leggeva del resto che «l’Ora non si leverà finché» non saranno compiute le conquiste, indicate in quest’ordine: la Penisola Arabica, l’impero persiano, l’impero bizantino. A esse seguirà – come racconta anche il nostro hadîth – l’uscita dell’Anticristo, figura mostruosa che s’impadronisce della terra per qualche tempo prima di essere sconfitta da Cristo, il Messia figlio di Maria che per l’Islam è asceso in cielo al momento della crocifissione.

A differenza di altri testi apocalittici, non è difficile ricostruire il contesto dello hadîth di Dabiq e la sua zona di origine: esso infatti è evidentemente nato durante le guerre arabo-bizantine. Nello slancio iniziale delle prime campagne militari i musulmani si impadronirono di tutto il vicino Oriente, ma fallirono la conquista di Costantinopoli. La città rimase da allora e per diversi secoli un obiettivo simbolico, mentre il confine si stabilizzava alle pendici dell’altopiano anatolico. Parlare di confine è in realtà inesatto quando lo si immagini come una frontiera moderna, precisamente demarcata. Si trattava piuttosto di una terra di nessuno di diversi chilometri di larghezza, conclusa da una prima linea di piazzeforti e marche di confine (thughûr in arabo) a cui seguiva una seconda linea di città-fortezze (‘awâsim). Ogni anno, con la bella stagione, i due eserciti conducevano campagne offensive nel territorio nemico, per fare prigionieri e bottino. Si comprende dunque come per gli abitanti della Siria (e per quelli dell’Anatolia bizantina dall’altra parte del confine) lo stato di guerra quasi endemico abbia stimolato la formazione di materiale apocalittico che situa in questo contesto di secolare ostilità i tremendi eventi legati all’avvento dell’Ora.

L’ambientazione siriana fornisce dunque un elemento utile alla datazione dello hadîth, che deve essere posteriore alla prima ondata di conquiste (un primo assedio di Costantinopoli ebbe luogo dal 674 al 678 e un secondo nel 717-718) e probabilmente si situa tra la tarda età omayyade e la prima età abbaside, non molto tempo prima della compilazione della raccolta di Muslim. Il confine bizantino-arabo rimase poi sostanzialmente immutato fino alle campagne di Niceforo Foca nel X secolo, che culminarono nella momentanea riconquista della Cilicia e di Antiochia da parte dei bizantini. Nel 1071 tuttavia la decisiva vittoria turca a Manzikert segnava il tracollo dell’impero romano d’Oriente e apriva la strada alla conquista dell’Anatolia e infine di Costantinopoli nel 1453. La Siria del Nord, dopo un ultimo decisivo scontro tra ottomani e mamelucchi, usciva così di scena.

Come si può intuire anche da questa sommaria presentazione, lo hadîth di Dâbiq non gode dunque di particolare preminenza nel materiale apocalittico islamico. Altre tradizioni situano infatti gli eventi decisivi del giorno del giudizio in altre regioni o città, ad esempio a Damasco o a Gerusalemme.

È stato probabilmente il fatto di essersi impadroniti di buona parte della Siria settentrionale ad aver spinto Isis a dare particolare rilievo a questa tradizione. Il recupero del testo avviene attraverso la sua attualizzazione: i romani di cui si parla, cioè i bizantini, sono infatti riletti come gli occidentali in genere. E dato che la conquista della nuova Roma (Costantinopoli) si è già compiuta, Isis sposta le sue attenzioni, per ora fortunatamente solo mediatiche, verso l’altra Roma.

Come osserva Hamit Bozarslan in un’intervista in uscita nel prossimo numero di Oasis, lo Stato islamico si muove su un duplice piano: di razionalità strumentale, tesa alla creazione di una compagine statale, e di irrazionalità, protesa alla dimensione simbolica e a volte schiettamente apocalittica. E proprio per questa duplice logica il fenomeno esige, per essere compreso, di essere trattato su diversi livelli, dalle considerazioni geopolitiche fino alle aspirazioni escatologiche, che per una parte almeno della leadership non sono meno reali dei calcoli strategici immediati.”

Gemme n° 228

“La mia gemma è la canzone per me più cara di Michael Jackson. Mi è rimasta impressa per il significato del testo, poi ho visto visto questo video che non è un semplice videoclip, ma la perfetta spiegazione del brano”. Così M. (classe seconda) ha presentato “Heal the world” alla classe.

Sottolineo l’argomento con un articolo fotografico apparso su L’Huffington Post lo scorso 20 marzo: “Uno degli aspetti più devastanti della guerra è l’effetto che ha sulle vite dei bambini. Senza avere nessuna responsabilità per i conflitti, i bambini subiscono l’impatto del trauma e della violenza a livelli incalcolabili. Anche oggi, a dispetto di convenzioni e leggi internazionali che dovrebbero proteggerli, troppi bambini stanno soffrendo a causa dei conflitti. Secondo le Nazioni Unite, attualmente sono quasi 14 milioni i bambini costretti a vivere in condizioni avverse a causa della guerra in Siria e in Iraq. Il conflitto minaccia non solo la salute e la felicità dei più piccoli, ma anche la loro possibilità di sperimentare l’infanzia. Le foto qui sotto mostrano una particolare forma di resistenza: il desiderio di giocare che unisce i bambini anche in tempo di guerra, attraverso lo spazio e la storia.”

Gemme n° 206

“E’ la prima canzone in inglese che io abbia ascoltato, pertanto mi ricorda l’infanzia. Racchiude molti significati: personalmente l’ho sempre vista come un’immagine in cui le donne vengono un po’ snobbate dagli uomini e non considerate come dovrebbero. Ricorda anche la guerra: spesso non si guarda al passato riflettendoci. E poi il protagonista del video sembra la persona che si lascia trascinare dalle cose frivole e superficiali”. Questa è stata la gemma di A. (classe quarta).

All’inizio della canzone, alla fine della strofa, si sente: “between this world and eternity there is a face you hope to see”. Mi viene da pensare che possa essere lo spazio del futuro umano, quello di questa vita come luogo della possibilità, del sogno ad occhio aperto, della realizzabilità delle cose…

Gemme n° 159

“Come gemma ho scelto questo brano di De Andrè che ho sempre ascoltato con mio padre: racconta di una tragedia avvenuta nel 1864 negli Stati Uniti, quando i soldati distrussero una tribù di nativi americani. Penso che il testo sia molto profondo e significativo anche per l’attualità: ci sono ancora distruzioni e non penso che possano finire.” Queste le parole con cui C. (classe seconda) ha presentato la sua gemma.

Se qualcuno desiderasse conoscere in modo più approfondito la storia del massacro di Sand Creek, invito a leggere a questo post.

Uno degli aspetti più toccanti della canzone è lo stesso sottolineato qualche giorno fa in un’altra gemma: il punto di vista è quello di un bambino, sorpreso nella notte, a metà tra la veglia e il sonno. Il nonno cerca di proteggerlo, provando a mascherare la realtà: “Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì, chiesi a mio nonno è solo un sogno, mio nonno disse sì”. La durissima realtà circostante si mischia col sogno che diventa incubo: “Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso, il lampo in un orecchio nell’altro il paradiso, le lacrime più piccole, le lacrime più grosse, quando l’albero della neve fiorì di stelle rosse”. A commento un unico collegamento, tra i tanti che purtroppo si potrebbero fare, con l’attualità: la Somalia.

Gemme n° 148

“Questo video fa riflettere molto. Quando l’ho visto sono rimasta senza parole; è un po’ come dice lo slogan alla fine. Non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo in Siria, siamo tranquilli e non ci pensiamo. La nostra vita è tranquilla mentre questi bimbi stanno realmente vivendo la guerra e non hanno la vita che dovrebbero avere”. Con queste parole M. (classe quarta) ha presentato la sua gemma.

Mi ci è voluto un po’, ma sono finalmente riuscito a trovare le durissime parole che mi sono risuonate nella mente mentre M. parlava. Si tratta di “Tema della Bosnia” del premio Noble per la letteratura Joseph Brodskij:

“Mentre pensi a versarti uno scotch, schiacci una blatta,

o controlli l’orologio, mentre con la mano ti sistemi la cravatta,

c’è gente che muore.

In queste città dai nomi strani, sotto i colpi di fucile,

in mezzo alle fiamme, senza nemmeno sapere perché,

c’è gente che muore.

In posti piccoli che non conosci, ma grandi abastanza

per reclamare il diritto a un grido o a un addio

c’è gente che muore.

C’è gente che muore

Mentre tu eleggi nuovi apostoli dell’indifferenza,

del non intervento e di tutto ciò che fa morire la gente.

Sei troppo lontano per amare il prossimo tuo nel fratello Slavo,

dove i tuoi angeli hanno paura di volare,

c’è gente che muore.

Mentre i mezzi busti non trovano accordo, versione di Caino,

la macchina della storia fa dei cadaveri il suo carburante.

Mentre guardi un atleta segnare, controlli l’ultimo estratto-conto,

o canti la ninnananna al tuo bambino,

c’è gente che muore.

Il Tempo, che con la punta tagliente del suo pennino

assetato di sangue separa le vittime dagli assassini,

scriverà tra questi il nome di quelli come te.”

Autoconferme geopolitiche

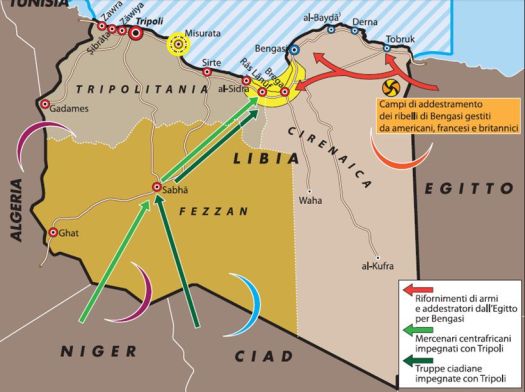

Un interessante articolo di Giovanni Fontana pubblicato ieri su Limes. Si accenna alla Libia, ma l’argomento è più che altro la geopolitica e l’attenzione che si deve porre quando si ragiona su tali temi.

Un interessante articolo di Giovanni Fontana pubblicato ieri su Limes. Si accenna alla Libia, ma l’argomento è più che altro la geopolitica e l’attenzione che si deve porre quando si ragiona su tali temi.

“Alla luce della presenza dei seguaci di al-Baghdadi, sbagliammo a intervenire contro Gheddafi? Attenzione a non interpretare i fatti come conferma delle nostre convinzioni.

La presenza dello Stato Islamico in Libia non dimostra che sia stato sbagliato intervenire quattro anni fa. A leggere la stampa italiana di febbraio, oggi dovremmo essere nel pieno di una guerra civile con le milizie dello Stato Islamico (Is) che risalgono l’Italia e minacciano di conquistare la capitale. In realtà, una volta che l’allarmismo di quei giorni si è rivelato inconsistente, la questione ha perso le prime pagine e delle sorti della Libia – tuttora nel pieno degli scontri fra fazioni, ieri l’Is ha rapito venti operatori medici a Sirte mentre il Consiglio Europeo cerca una soluzione diplomatica alla crisi – non ci si preoccupa molto. Probabilmente fino al prossimo proclama di minacce, quando la maggiore preoccupazione della politica italiana tornerà a essere l’ascesa di gruppi affiliati allo Stato Islamico sulla sponda opposta del Mediterraneo. La prospettiva che l’Is stia effettivamente conquistando la Libia è più che discutibile, ma ha già provocato reazioni che è difficile non definire infantili: innanzitutto il provincialismo manifestato dall’occuparsi dei problemi del mondo soltanto quando questi sembrano avvicinarsi a casa.

Inoltre, gli eventi degli ultimi giorni hanno aperto la strada a due grandi filoni di sciacallaggio: il primo è l’allarmismo con cui una parte della stampa parla dello Stato Islamico “alle porte di Roma”, ignorando la quantità di autoproclamazioni. Alcuni account twitter si autoproclamano rappresentanti dei movimenti jihadisti in Libia, i quali si autoproclamano a propria volta rappresentanti dello Stato Islamico nonché capaci di attaccare l’Italia; il secondo tipo di sciacallaggio è quello di chi, oggi, sostiene che questa sia la prova che l’intervento in Libia fosse sbagliato. Dire che ciò che sta accadendo in Libia dimostra che è stato sbagliato intervenire militarmente nel paese è come dire che ciò che accade in Siria dimostra che è stato sbagliato non intervenire militarmente nel paese. In entrambi i casi è una posizione ingenua e ignora il fatto che lo spettro di ciò che si intende per “intervento” è molto fluido e per questo si presta a quello che in psicologia cognitiva si chiama “bias di conferma“, cioè la tendenza a interpretare i fatti del mondo come conferme delle proprie convinzioni.

Da un punto di vista più pragmatico che legale, si può schematizzare un quadro ovviamente più complesso distinguendo vari indirizzi strategici:

– si può decidere di intervenire militarmente per conto proprio;

– si può decidere di sostenere militarmente l’intervento della parte che si crede migliore;

– si può decidere di sostenere politicamente/economicamente la parte che si crede migliore;

– si può decidere di non intervenire.

Nel primo caso si procede a una vera e propria invasione militare; nel secondo si appoggiano gli sforzi militari di una parte nel conflitto; nel terzo caso si sovvenziona una parte (o si sanziona l’altra) attraverso il trasferimento di denaro/beni/addestramento/armi; nel quarto caso non si fa nulla di tutto questo. Per semplificare, è possibile provare ad ascrivere ciascuna di queste categorie ad alcuni conflitti recenti: rispettivamente Iraq 2003, Libia 2011, Siria 2011, Ruanda 1994. Da molti punti di vista, come quello della stabilità, ciascuna di queste storie è un gigantesco insuccesso, un fatto che dovrebbe suggerire prudenza nell’affermare che una di queste soluzioni sia buona per tutti i contesti. In realtà, accade l’opposto: ciascuno di questi insuccessi, così diversi fra loro, viene usato per confermare la propria teoria, indipendentemente dal contesto. Ciò avviene spesso con i casi di mezzo, che sono anche i più scivolosi da definire: quand’è che dare aiuti a una parte – o imporre sanzioni alla parte avversa – diventa un coinvolgimento militare? Non è possibile tirare una linea netta, neanche nella natura degli aiuti. Nei fatti, dare o togliere denaro è molto simile a dare o togliere armi: non soltanto i soldi comprano le armi, ma qualunque tipo di aiuto non bellico permette di risparmiare voci di bilancio che possono essere reinvestite in materiale bellico. Per questo si tratta dei casi più discutibili e più soggetti al bias della conferma: se si è convinti dell’ingiustizia di un intervento, si può dire che si è intervenuti troppo; se si è convinti della giustizia di un intervento, si può dire che si è intervenuti troppo poco. Per questo oggi sulla Siria c’è chi dice che il problema sia stato intervenire troppo, dato che la Cia ha armato i ribelli (e parte di queste armi sono finite nelle mani dell’Is), mentre chi ha sviluppato quella strategia – ossia Hillary Clinton – afferma che il “fallimento” degli Stati Uniti sia stato quello di non essere intervenuti in Siria. D’altra parte, c’è chi all’obiezione “siamo intervenuti dalla parte sbagliata” risponde che proprio il rifiuto di intervenire militarmente in prima persona ha costretto a scegliere una parte da sostenere e armare. Ogni argomento ha, intrinsecamente, le radici del suo contrario.

In questo ginepraio di torti e ragioni, dove non sembra esserci una sola via buona per garantire la stabilità di un paese in piena guerra civile, non bisogna perdere di vista un altro piano fondamentale: quello umanitario, della “responsibility to protect“. Se da un punto di vista geopolitico bisogna analizzare attentamente il contesto per identificare quale sia il migliore grado di intervento o non intervento in uno scenario, da quello umanitario non si può prescindere dal dovere di proteggere i civili. Per questo non ci si può dimenticare quale fosse il principale argomento di discussione ai tempi dell’intervento in Libia e del mancato intervento in Siria: la salvaguardia delle vite umane.

La commissione d’inchiesta dell’Alto Commissariato per i diritti umani sui crimini della guerra civile libica parlò di: “violazioni dei diritti umani”, “attacchi ai civili”, “sparizioni forzate”, “torture e maltrattamenti”. L’allora procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Luis Moreno-Ocampo, confermò la presenza di: «una precisa politica di stupro degli oppositori del governo». Saif al-Islam Gheddafi annunciò alla tv di Stato che «fiumi di sangue avrebbero inondato la Libia». Il 17 marzo, dopo settimane di violenze, Mu’ammar Gheddafi stava per scatenare il proprio attacco finale alla città di Benghazi, 670 mila abitanti. Nel suo discorso aveva promesso una “resa dei conti”, di “ripulire la città”, di “scovare i ribelli strada per strada”. La sera stessa, dopo settimane di inazione, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approvò una risoluzione che istituiva una no-fly zone e affermava la necessità di “prendere tutte le misure necessarie […] alla salvaguardia dei civili”. Si può pensare che, da un punto di vista geopolitico, la no-fly zone sia stata un disastro; a maggior ragione si può pensare che sia stato disastroso imbarcarsi in una guerra senza una vera strategia per uscirne; ancora a maggior ragione si può pensare che, oggi, un intervento di terra per sgominare i gruppi che si ispirano all’Is sarebbe ancora più disastroso. Questo, però, non toglie che l’intervento di quattro anni fa sia stato necessario a salvaguardare la vita di migliaia e migliaia di persone che sarebbero state altrimenti trucidate. L’impegno a impedire che questo accada non può che essere il primo cardine di qualunque considerazione geopolitica.

Vanità

Gemme n° 12

Una delle canzoni più famose dei Black Eyed Peas è stata l’oggetto della gemma presentata da A. (classe seconda). “Propongo «Where is the love?» perché è un brano a cui sono molto affezionata. Purtroppo parla di cose brutte che continuano ad accadere: tocca argomenti sui quali ognuno può avere la propria idea. Dopo il video leggerò la traduzione”.

Prima della traduzione della telefonata a Dio di “Where is the love?”, per restare in ambito BEP, propongo un loro brano che tocca argomenti simili. Si tratta di “One tribe”, in cui si può leggere: “Una tribù, un tempo, un pianeta, una razza, è un unico sangue, non importa la tua faccia, il colore dei tuoi occhi, la tonalità della tua pelle. Non importa dove sei, non importa dove sei stato, perché dove andremo è dove vogliamo essere, il posto in cui il linguaggio è quello dell’unità. E il continente è chiamato Pangea. E le idee principali sono collegate come una lancia. Nessuna propaganda, hanno tentato di prendere il sopravvento su di noi perché, uomo, amo questa pace… Non ho bisogno di alcun leader che usi la forza, che nutra un concetto che mi fa pensare di aver bisogno di temere mio fratello e temere mia sorella”. Ecco il video

Ed ecco la traduzione proposta da A.

Cosa c’è che non va nel mondo mamma?

La gente vive come se non avesse una madre

Penso che il mondo sia drogato di tragedie,

attratto solo dalle cose che portano danni.

Oltreoceano cerchiamo di fermare il terrorismo

ma abbiamo ancora terroristi che vivono qui

negli USA, la grande CIA

i Bloods e i Crips e il KKK.

Ma se ami solo la tua razza lasci solo spazio alla discriminazione

e discriminare genera solo odio.

E quando odi sei obbligato ad essere pieno di rabbia.

Quello che dimostri è solo la tua cattiveria

ed è esattamente il modo in cui funziona e opera la rabbia.

Devi avere l’amore per mettere a posto le cose

devi meditare e lasciare che la tua anima graviti intorno all’amore

RIT.

La gente uccide, la gente muore.

I bambini soffrono e li vedi piangere.

Puoi mettere in pratica quello che predichi e porgere l’altra guancia?

Padre, Padre, Padre, aiutaci, mandaci una guida dall’alto

Questa gente mi fa chiedere: dov’è l’amore?

Non è proprio lo stesso, sempre invariato.

Al giorno d’oggi è strano, il mondo è impazzito:

se l’amore e la pace sono così forti

perché ci sono questi pezzi d’amore che non ci appartengono?

Le nazioni lanciano le bombe,

i gas riempiono i polmoni dei bambini,

la sofferenza continua e si muore da giovani.

Perciò chiediti se l’amore è veramente sparito,

così io potrò chiedermi cosa c’è che non va.

In questo mondo in cui viviamo la gente continua ad arrendersi

prendendo decisioni sbagliate, vedendo solo dividendi.

Non si rispettano, si rinnegano tra fratelli

c’è una guerra in corso, ma le ragioni sono segrete.

La verità è tenuta nascosta sotto un tappeto.

Se non conosci la verità non conoscerai mai l’amore.

Dov’è l’amore, gente, andiamo (non lo so)

RIT.

Sento il peso del mondo sulle mie spalle.

Mentre divento grande, la gente diventa più fredda.

Molti di noi pensano solo a fare soldi.

L’egoismo ci ha portati nella direzione sbagliata,

informazioni sbagliate ci vengono mostrate dai media

che scelgono sempre le immagini negative

infettando le giovani menti più velocemente dei batteri.

I bambini vogliono fare le cose che vedono al cinema.

Cos’è successo ai valori dell’umanità?

Cos’è successo all’eguaglianza e alla parità?

Invece di diffondere amore diffondiamo ostilità.

La scarsa comprensione allontana le vite dall’unità,

ecco perché a volte mi sento depresso,

ecco perché a volte mi sento giù.

Non c’è da stupirsi se a volte mi sento depresso,

devo essere fiducioso finché non trovo l’amore.

Colonne sonore rosa

Ho pubblicato poco fa una serie di articoli che parlavano di situazioni conflittuali, di guerra e guerriglia. Quando lavoro ho quasi sempre musica ad accompagnarmi e a volte capitano delle coincidenze. Mentre pubblicavo il post precedente la colonna sonora era “The postwar dream” dei miei amati Pink Floyd con le incalzanti domande a Margaret Thatcher, primo ministro inglese che aveva voluto la guerra delle Falkland.

Dimmi la verità, dimmi perché Gesù fu crocifisso.

E per questo che papà è morto? Era per te? Ero io?

Ho guardato troppa televisione?

C’è un ombra di accusa nei tuoi occhi?

Se non era per i Giapponesi, così bravi a fare navi,

i cantieri navali di Glasgow sarebbero ancora aperti.

E non deve essere un gran divertimento per loro

sotto il sol levante, con i loro ragazzi che si suicidano.

Che cosa abbiamo fatto, Maggie? Che cosa abbiamo fatto?

Che cosa abbiamo fatto all’Inghilterra?

Dobbiamo urlare? Dobbiamo gridare?

“Che cosa è successo al sogno del dopoguerra?”

Oh Maggie, Maggie, che cosa abbiamo fatto?

Sullo Stato Islamico

Faccio seguito alle lezioni sostenute in classe sullo Stato Islamico e sul contesto geopolitico con alcuni articoli che riportano punti di vista variegati sulla situazione. Li ho trasformati in pdf per non perderli, ma indico di volta in volta anche il link corrispondente.

Il primo è tratto da Limes: Così noi Europei inventammo il Medio Oriente

Il secondo da Oasis: Dove nasce la violenza del risveglio islamista

Il terzo da Geopolitica: Isis_ Cui prodest_

Il quarto dal Corriere della Sera: La debolezza delle regole

Il quinto sempre da Oasis: Lo stato slamico spiegato a mio figlio

Sussurri di paura

Ieri mattina ho presentato, al Cervignano Film Festival, il film “Orizzonti di Gloria” di Stanley Kubrick, opera del 1957. Il film è ricchissimo e vi sono mille ottimi motivi per vederlo. Uno dei dialoghi più interessanti (e sottovalutati) dura pochissimo: poco più di un minuto di sussurri e bisbigli tra due soldati nella notte che precede un importante attacco. Afferma uno dei due in apertura: “Io non ho paura di morire domani, ho paura che mi uccidano”. Discutono su come sia preferibile morire, se colpiti da una mitragliatrice o da una baionetta, con la conclusione che la maggior parte degli uomini ha più paura del dolore che di morire. “Se è la morte che veramente ti spaventa, perché ti preoccupi di che cosa ti uccide?”. “Sei troppo profondo per me, professore. So solo che nessuno vuole morire”.

Ne potremmo parlare per una lezione intera.

Quei cristiani iracheni più orientali e meno occidentali

Per iniziare a cercare di informarci un po’ sull’argomento “Isis” riporto un articolo molto interessante di Allan Kaval per Orient XXI, ripreso in Italia da Osservatorio Iraq, la cui redazione ha curato la traduzione. Molto probabilmente lo leggeremo in classe.

“La situazione dei cristiani iracheni dopo l’offensiva dello Stato Islamico ha suscitato un ampio slancio di solidarietà da parte dei paesi occidentali. Sorgono però alcuni interrogativi: perché una reazione così tardiva se le comunità extra-islamiche sono in pericolo dal momento dell’invasione statunitense?

“La situazione dei cristiani iracheni dopo l’offensiva dello Stato Islamico ha suscitato un ampio slancio di solidarietà da parte dei paesi occidentali. Sorgono però alcuni interrogativi: perché una reazione così tardiva se le comunità extra-islamiche sono in pericolo dal momento dell’invasione statunitense?

Perché i paesi occidentali continuano a proporre come soluzione l’esilio e non tengono conto delle richieste dei rappresentanti cristiani che vogliono restare in Iraq?

Dopo la presa della città di Mosul da parte dei combattenti dello Stato Islamico (Isis) in giugno e più ancora dopo l’offensiva jihadista verso le posizioni curde – tradotta ad inizio agosto nella conquista delle località cristiane della piana di Ninive – il cristianesimo iracheno, già minacciato dal caos che regna nel paese dal 2003, sembra ormai in via d’estinzione.

I cristiani di Mosul sono stati costretti dai nuovi padroni della città a maggioranza araba e sunnita a lasciare le proprie case – pena la morte – se non si fossero convertiti all’Islam o se si fossero rifiutati di pagare un’imposta vessatoria. La loro sorte ha sconvolto l’opinione pubblica occidentale e ha contribuito a riportare temporaneamente i cristiani iracheni sul fronte della scena internazionale.

Tuttavia, sebbene lodevoli in un contesto d’urgenza, le dichiarazioni formulate da certi governi hanno dato adito a qualche perplessità. Parigi, ad esempio, si è subito dichiarata pronta ad accogliere tutte le domande di asilo formulate dai rifugiati cristiani iracheni. Misure, giustificate da una ipotetica solidarietà confessionale, che contribuiscono però a normalizzare l’idea secondo cui la presenza di minoranze religiose in Iraq sarebbe un’anomalia dalle conseguenze funeste e che il posto di queste popolazioni non sarebbe nel loro paese di origine bensì in Europa o in Occidente, vicino ai “loro simili”.

Simili propositi sono ancor più pericolosi se consideriamo che sposano perfettamente le tesi di alcuni ideologi dello Stato islamico. L’obiettivo dichiarato dall’Isis è proprio quello di mettere in atto, nelle zone passate sotto il suo controllo, un ordine totalitario che faccia tabula rasa delle molteplici eredità della regione, cancellando le tracce della sua storia complessa e trasformandola in una nuova entità spurgata di ogni eterogeneità confessionale.

Ancora una volta, dunque, i cristiani iracheni sembrano dover pagare il prezzo di un’associazione – in parte imposta – all’Occidente. Fin dall’espansione dell’influenza europea in quello che era l’Impero Ottomano, nel XIX secolo, queste comunità – strumentalizzate e ripetutamente tradite dalle potenze coloniali britanniche, francesi e russe – sono state costrette, agli occhi dei loro vicini musulmani e delle autorità della regione, in una posizione che non hanno mai veramente scelto: quella di testa di ponte dell’Occidente in terra d’Islam, di quinta colonna nell’orto del nemico. La loro storia invece, indissociabile dal resto del passato mediorientale, si è sviluppata ben al di fuori delle esperienze e dell’influenza del cristianesimo latino e di quello greco-ortodosso.

Una Chiesa particolare

Nei primi secoli dell’era cristiana, i cristiani d’Assiria (Alto Tigri) si erano ritrovati sotto il dominio della Persia achemenide e avevano cercato di distinguersi dalla Chiesa di Antiochia, situata nell’area bizantina, per essere accettati e tollerati dalla dinastia iranica. Da allora hanno seguito una traiettoria storica e teologica distinta e parallela a quella degli altri mondi cristiani, posti sotto il controllo di Roma e Costantinopoli. Per tutti coloro che si opponevano al dogma bizantino – come la Chiesa nestoriana – la Persia zoroastriana e i suoi annessi mesopotamici rappresentavano infatti un rifugio sicuro contro le persecuzioni del basileus, imperatore di Costantinopoli. Né latine né greche ma di lingua siriaca e di tradizione semita, le Chiese orientali cominciano a sviluppare una loro zona di influenza. Indipendenti dai grandi centri cristiani del vecchio mondo, conoscono una diffusione particolare – ben illustrata dall’esempio della Chiesa nestoriana – che si riversa lungo le vie di comunicazione dell’Impero persiano per raggiungere l’Asia centrale e poi i confini della Cina e dell’India, ben al di là dell’orbita di Roma e Costantinopoli.

La situazione delle comunità cristiane della Mezzaluna fertile non cambia di molto con la conquista musulmana della regione nel VII secolo. Gli imperi arabi del Vicino Oriente rivestono, di fronte a Bisanzio, una posizione analoga a quella dei persiani sconfitti. Le relazioni dei cristiani con le nuove autorità della regione sono floride, tanto che i primi secoli della dominazione islamica coincidono addirittura con un periodo di espansione del cristianesimo siriaco. Numerose chiese e monasteri vengono così costruiti nelle pianure settentrionali della Mesopotamia e l’élite cristiana si avvicina al potere musulmano nelle grandi città dove le minoranze costituiscono una parte importante della popolazione (in particolare a Baghdad sotto il Califfato abbaside – 750-1258 – che costituisce l’età d’oro dell’Islam medievale).

Il peso delle crociate

Sono invece le Crociate, a partire dall’XI secolo, che iniziano a scuotere le relazioni tra le comunità cristiane e gli Stati musulmani in Medioriente. Il collegamento implicito tra Occidente cristiano e cristiani d’Oriente innesca conseguenze funeste che portano a confondere l’esistenza di quest’ultimi con gli interessi delle potenze straniere, i cui strascichi continueranno a lungo a farsi sentire. Sebbene, contrariamente ad altre minoranze della regione, le chiese di tradizione siriaca non si siano schierate al fianco dei crociati e per questo siano state risparmiate dalla reazione delle autorità islamiche, i membri di queste comunità iniziarono ad essere guardati con diffidenza e scetticismo in un contesto generale di confronto geopolitico e religioso.

Le Crociate avviarono così il declino della realtà siriaca, che sarà quasi cancellata dalle invasioni mongole del XIII secolo e che riuscirà a conservarsi solo nelle montagne del Kurdistan e in qualche bastione dell’antica Assiria, come ad esempio l’attuale provincia di Mosul. E’ proprio in questa regione che la cristianità siriaca ha iniziato il suo processo di riavvicinamento alla cristianità europea. Nel 1553 viene fondata la Chiesa caldea, legata al papato romano, che in poco tempo diventerà maggioritaria nella Mesopotamia settentrionale. Più tardi, all’interno dell’Impero ottomano, dinamiche simili saranno alla base dei principali eventi storici che segnano la regione. Durante la metà del XIX secolo l’Impero retrocede dal territorio balcanico e cerca di ristrutturarsi attorno all’identità islamica. Intanto, all’interno delle frontiere, le potenze europee e la Russia coltivano le loro alleanze con le minoranze cristiane arrivando perfino a contestare la sovranità ottomana su una parte dei suoi sudditi. Al contatto con l’Occidente – e dunque con la “modernità” – queste comunità scoprono le idee dei Lumi e poi il nazionalismo. Se i cristiani orientali non si espongono in prima linea, gli armeni – che beneficiano di legami strutturati con l’Europa – ne saranno considerevolmente influenzati.

Un genocidio dimenticato

La loro rinascita nazionale contribuisce di rimbalzo alla formazione di un nazionalismo cristiano di cultura siriaca che pretende di trascendere le divergenze ecclesiastiche per far emergere una nuova nazione assiriana. Fondata esclusivamente su un criterio religioso, questa nuova nazione si inventa un substrato etnico basato sull’eredità mitica delle antiche civiltà mesopotamiche che l’Europa sembra riscoprire proprio in quel momento. Di conseguenza i cristiani d’oriente nel loro insieme sono sempre più associati dalle autorità ottomane agli interessi dei loro nuovi protettori francesi, britannici e russi. Lo scoppio della Prima guerra mondiale, che oppone la Sublime Porta a queste tre potenze, farà poi dei cristiani siriaci dei veri e propri nemici dell’interno. Nel 1915 sono vittime – come gli armeni – di un vero e proprio genocidio che conta circa 300 mila morti. Perpetrato essenzialmente nel territorio dell’attuale Turchia, questo massacro costringe i sopravvissuti a fuggire verso quello che diventerà l’Iraq, occupato dai britannici, dove raggiungono i propri correligionari. Qui sono di nuovo strumentalizzati dal Regno Unito che li utilizza, nel quadro del suo mandato sul territorio iracheno, per soffocare le rivolte curde e sciite.

Nel 1933, dopo l’indipendenza del paese, saranno oggetto di nuove carneficine poiché considerati collaboratori di una potenza occupante, la quale tuttavia – in seguito al ritiro – sembra abbandonare le comunità siriache alla loro triste sorte.

La fine della Seconda guerra mondiale inaugura invece un periodo più favorevole per i cristiani d’Iraq. Con il trionfo del nazionalismo arabo, la loro appartenenza religiosa non sembra porre grandi problemi anche se si ritrovano costretti a proclamare la loro arabicità e a rinunciare alla propria distinta identità culturale come pure all’utilizzo della lingua siriaca. Tale situazione non impedisce ad alcuni membri di integrare i circoli esclusivi del potere, come nel caso di Tarek Aziz, quadro importante del regime di Saddam Hussein.

Allo stesso tempo, per tutto il corso del XX secolo, i cristiani siriaci animano una fitta diaspora verso i paesi occidentali – che ne facilitano l’emigrazione e l’accoglienza – anche a causa delle crisi ripetute attraversate dal paese dopo gli anni ’70.

La fine dell’ordine pubblico dopo il 2003

Un colpo decisivo per queste comunità è stato l’intervento americano in Iraq del 2003, con l’arrivo nel paese di militanti islamisti che  scelgono come bersagli privilegiati uomini e luoghi di culto per ragioni ideologiche. L’affossamento dell’ordine pubblico ha permesso a gruppi mafiosi di attaccarsi impunemente ai cristiani siriaci, sprovvisti di milizie di autodifesa e le cui connessioni con l’estero sono percepite come garanzie di riscatti redditizi. Così Bassora, Bagdad e Mosul si sono progressivamente svuotate dei loro abitanti cristiani. Chi non ha la possibilità di scappare dal paese si rifugia nel Kurdistan iracheno, dove le autorità locali garantiscono la sicurezza e favoriscono l’accoglienza permettendo il reinsediamento nelle antiche zone di popolamento siriaco.

scelgono come bersagli privilegiati uomini e luoghi di culto per ragioni ideologiche. L’affossamento dell’ordine pubblico ha permesso a gruppi mafiosi di attaccarsi impunemente ai cristiani siriaci, sprovvisti di milizie di autodifesa e le cui connessioni con l’estero sono percepite come garanzie di riscatti redditizi. Così Bassora, Bagdad e Mosul si sono progressivamente svuotate dei loro abitanti cristiani. Chi non ha la possibilità di scappare dal paese si rifugia nel Kurdistan iracheno, dove le autorità locali garantiscono la sicurezza e favoriscono l’accoglienza permettendo il reinsediamento nelle antiche zone di popolamento siriaco.

Questa sorta di status quo è stato ribaltato dall’avanzata dello Stato Islamico nel 2014. L’offensiva jihadista, che le forze curde non sono riuscite a contenere, ha incrinato la fiducia di una parte degli ultimi cristiani d’Iraq verso il governo di Erbil. L’aiuto militare accordato al Kurdistan iracheno dagli Stati Uniti e da alcune potenze europee ha permesso sì la controffensiva, scartando l’ipotesi di una conquista di queste regioni da parte delle truppe dell’Isis, ma il territorio del Kurdistan ha comunque perso – simbolicamente – il suo status di santuario inattaccabile.

E’ quindi l’esilio definitivo e senza ritorno che appare ad alcuni come l’unica soluzione per i cristiani d’Iraq. Se quelli insediati da tempo nelle città curde sono meno interessati, le decine di migliaia di persone che sono scappate dalle località cristiane delle pianure di Mosul – rimaste in mano ai jihadisti – non pensano di rientrate nelle loro case, desiderosi piuttosto di dimenticare un Iraq che di loro non ne vuole più sapere. Di fronte a questo fenomeno, la risposta più chiara che hanno offerto gli Stati occidentali è stata quella di incoraggiare l’esilio. Le dichiarazioni rilasciate in questo senso dal governo francese, ad esempio, presentano notevoli problemi. In primis hanno fatto nascere in migliaia di persone speranze che non potranno mai essere soddisfatte, e inoltre contribuiscono a rafforzare l’idea che l’esilio sarebbe l’unica vera via d’uscita, scartando a priori l’ipotesi che i cristiani d’Oriente possano continuare a vivere dove hanno sempre vissuto. Se le pianure di Ninive fossero liberate, potrebbero invece diventare oggetto di una protezione internazionale in grado di garantire l’autonomia del territorio e di rafforzarne le istituzioni e le forze di sicurezza. I progetti di regioni cristiane autonome in Iraq esistono da diversi anni e la loro realizzazione appare oggi prioritaria per riuscire ad evitare la scomparsa di queste popolazioni dalla loro area di insediamento secolare. Tuttavia, sostenere questo obiettivo implica per le potenze occidentali l’abbandono di una visione esclusivamente vittimistica e un reale trasferimento di mezzi a beneficio delle comunità siriache irachene.”

Boko Haram: uno sguardo dalla Nigeria

Pubblico un articolo di Claudio Fontana che ho trovato su Oasis: le ultime parole di Kukah non lasciano molto spazio a motivi di sollievo (tra l’altro, non nascondo che mi ha fatto un po’ specie trovare alla fine dell’articolo originale un banner pubblicitario dell’Eni).

«Di Boko Haram, il gruppo terroristico che continua a colpire in modo crudele in Nigeria, sequestrando bambine e bambini e uccidendo alla cieca, Monsignor Matthew Hassan Kukah, vescovo della diocesi di Sokoto, è ormai un esperto. Anche la sua diocesi ne avverte la pesante e costante minaccia. Sede storica del Califfato, Sokoto si estende su più di centomila kilometri quadrati, che coprono quattro stati della Repubblica Federale della Nigeria, e ha una popolazione di 12 milioni di abitanti, di cui il 5% cristiani, e tra questi 60 mila cattolici.

Eccellenza, lei vede una correlazione tra la situazione di povertà diffusa e di dissesto economico del Paese e la nascita e diffusione di un movimento terroristico come Boko Haram?

Quella del nesso causa-effetto tra povertà e capacità di presa sulla popolazione di un messaggio fanatico e violento è una tesi molto diffusa. Eppure la povertà può essere una condizione necessaria ma certo non sufficiente per spiegare Boko Haram. Questo gruppo terroristico, infatti, non è nato da persone povere ma anzi proprio da persone che avevano accesso a importanti risorse economiche.

Non è questione di povertà: oggi gli affiliati di Boko Haram sono giovani musulmani che hanno viaggiato in molte zone diverse del mondo musulmano. Sono figli di persone molto privilegiate, come si evince dal caso dell’attentatore che stava per far esplodere l’aereo diretto negli Stati Uniti nel Natale del 2009: suo padre è uno degli uomini più ricchi della Nigeria. Dunque non è questione di povertà, ma di radicalizzazione della società musulmana: molti giovani musulmani della Nigeria vengono a contatto con altri musulmani attraverso pellegrinaggi in luoghi in cui al Qaeda ed altri movimenti estremisti sono dominanti. Queste persone vengono in Nigeria e sono ampiamente responsabili della situazione in cui viviamo ora.

Quindi Boko Haram è solo in parte un problema interno alla Nigeria. Quanto beneficia di influenze esterne? Perché la Nigeria non riesce a controllare efficacemente i suoi confini?

C’è molta corruzione in Nigeria: corruzione nella burocrazia, corruzione all’interno dell’esercito, corruzione nei servizi di controllo dell’immigrazione, troppe persone di malaffare stanno pagando per entrare in Nigeria. Se si guarda alla Nigeria settentrionale, si osserva come ci siano enormi territori dove ci si può muovere liberamente, anche perché in Chad, in Niger e in parti del Sudan, sotto l’ombrello della religione le persone sono libere di spostarsi. Inoltre, in Camerun e in Nigeria si parla la stessa lingua, così non si distingue chi è criminale e chi non lo è. Nessuno sa il numero preciso, ma chiaramente una percentuale rilevante delle persone coinvolte in Boko Haram non è nigeriana. Ci sono persone che arrivano da diverse nazioni: Mali, Somalia, giovani musulmani in cerca di azione, specialmente dopo il collasso del regime in Libia. Questa è una parte del problema: non è sufficiente affrontare Boko Haram se non si ha il controllo dei confini.

Boko Haram si finanzia tramite il traffico di droga, tramite attacchi criminali alle banche, rapinano molte persone e fanno anche ricorso ai sequestri di persone, principalmente di bianchi, stranieri, operai edili. Da questi rapimenti ottengono grandi somme di denaro perché hanno sempre trovato famiglie che hanno pagato milioni di dollari. Sono questi elementi criminali che finanziano Boko Haram, una questione di criminalità, non di Islam.

A proposito di rapimenti, il mondo intero è rimasto scioccato dal rapimento di centinaia di giovani studentesse nigeriane e si è diffusa in modo quasi virale la campagna mediatica #bringBackOurGirls che ha coinvolto personalità di varia provenienza. Come è stata percepita questa mobilitazione da chi vive in Nigeria?

Anche nella mia chiesa abbiamo organizzato una messa e siamo scesi in strada in millecinquecento fedeli per dire “bring back our girls, riportate a casa le nostre ragazze”. Quindi anche noi abbiamo partecipato alla campagna. La chiesa cattolica in Nigeria ha avuto un giorno in cui ogni diocesi, ogni chiesa che poteva, ha organizzato un’ora di preghiera per le ragazze. La campagna è qualcosa che ha causato molto interesse sulla Nigeria.

Riguardo poi all’efficacia della campagna, la si può osservare da due livelli. È stato possibile innalzare la portata della campagna quando persone come Michelle Obama, David Cameron, attori e attrici o individui di alto profilo hanno iniziato ad aderire, portando l’attenzione internazionale sulla campagna. E dopo questo Obama ha detto che gli americani stanno venendo in Nigeria, gli israeliani stanno venendo, i francesi stanno venendo, gli inglesi stanno venendo. Si può considerare questo come un risultato della campagna. Il secondo punto è che sappiamo solo in parte l’efficacia della campagna perché non sappiamo se anche gli americani con i sofisticati equipaggiamenti che hanno e l’intelligence internazionale potranno riportare a casa le ragazze, perché ora è chiaro che sono state divise e non sono più tutte nello stesso posto.

Se non ci si può aspettare che siano l’intelligence o i militari a liberare le ragazze, resta aperta la via dei negoziati con Boko Haram?

Credo che il dibattito in Nigeria verta sulla questione del dialogo con Boko Haram. Sostengono di essere aperti ai negoziati, ma dicono anche che parte del problema è che il governo nigeriano non si fida di loro durante le trattative. Ci sono tre punti critici, Boko Haram dice: “Chiediamo il dialogo, ma vogliamo tre cose. Uno: rilasciate i nostri membri imprigionati. Due: risarciteci, ricostruite le nostre moschee e case che sono state distrutte”. Infine, accusano il governo di aver arrestato alcuni dei loro affiliati che si sono fatti avanti per le negoziazioni. Se il governo non accetta queste condizioni, Boko Haram non inizierà i negoziati. Chiaramente con un po’ più di sofisticatezza e con il governo un po’ più disinvolto penso che sarebbe probabile avere qualche tipo di trattativa informale. Ma ora Boko Haram ha detto di non essere più interessato alle trattative, probabilmente a causa della frustrazione di alcuni membri della comunità musulmana che si erano esposti e avevano preso parte alle negoziazioni, ma poi sono tornati indietro pensando che il governo non fosse serio. L’ex presidente Obasanjo è stato la prima persona ad avere un incontro con Boko Haram ed è ancora in contatto con loro. Purtroppo, per strane ragioni, sembra che l’attuale presidente non stia cooperando con lui. Obasanjo ha avuto un incontro con degli emissari di Boko Haram e dopo il meeting ha affermato che non è sicuro che le ragazze potranno tornare. Ma ha anche affermato che il governo federale non ha pubblicamente riconosciuto il suo ruolo e non gli ha detto di proseguire. Dunque dobbiamo considerare anche questi aspetti legati alla politica interna.

Non possiamo quindi aspettarci che la soluzione al “problema Boko Haram” possa arrivare dalle policies del governo?

Dobbiamo prima di tutto capire che dall’11 settembre fino ad ora gli Stati Uniti stanno combattendo il terrorismo, con tutti i sofisticati mezzi che hanno. In tutta Europa ci si sta proteggendo e l’assenza di attentati a Londra, New York o Parigi è il risultato dell’efficacia dei pesi e contrappesi implementati dagli Usa, non certo del fatto che i terroristi per loro scelta si siano arresi. Quindi, per una nazione come la Nigeria, con la sua estensione, dobbiamo accettare che non ci siano soluzioni semplici. A condizione che i politici nigeriani siano disposti a non scivolare nella beghe politiche, si potrebbe ottenere un po’ di sollievo perché parte della discussione con Boko Haram, per come ho capito, includeva un periodo di cessate-il-fuoco che Boko Haram sembrava preparato a concedere, prima che la discussione si interrompesse. Parte del problema quindi è che né il governo, né nessun altro, sembra essere in grado di incaricare persone sufficientemente credibili per svolgere il ruolo di mediatori. Questa secondo me è la questione cruciale.»

Da Aleppo

Prendo da Oasis e ripubblico senza altri commenti questi due estratti di e-mail che arrivano da Aleppo:

“15 aprile 2014

[…] In queste condizioni durissime non sentiamo affatto avvicinarsi la Pasqua, perché siamo in una situazione difficilissima, in particolare ad Aleppo in questi giorni. Da una settimana soffriamo per una lunga interruzione dell’elettricità e dell’acqua e i generi alimentari faticano ad arrivare in città a causa dei violenti scontri che si svolgono lungo le vie di accesso. Questo ha causato un aumento pazzesco dei prezzi dei generi alimentari. La vita è diventata difficilissima, una famiglia come la mia per vivere ha ormai bisogno di 400 euro al mense. Ma come sai io non ho lavoro da più di un anno e mezzo. Per questo vorrei domandarti come posso ottenere un visto per me e la mia famiglia verso il vostro Paese, almeno fino a quando finirà la guerra da noi. […] Vi auguro di stare bene e in pace.

28 aprile 2014

[…] Noi da 10 giorni siamo senza elettricità e acqua. È la crisi più dura che abbiamo vissuto, a causa dell’interruzione dell’elettricità e dell’acqua e dell’aumento del costo dei generi alimentari e della casa. Ieri ad Aleppo c’è stata una grande esplosione, grandissima, ha provocato una scossa terribile. Stiamo pensando di uscire dalla città, ma prima di tutto non abbiamo i soldi necessari per farlo. Poi ci ho messo tutta la vita per costruirmi la casa ed è veramente difficile lasciarla con una tale facilità. Aspettiamo almeno che le cose si calmino e che la strada ritorni sicura per il Libano. […] Buona Pasqua a voi. Pregate perché abbiamo pace e sicurezza.”

Piazza Piazza

Ho appena letto due articoli molto interessanti sulla questione Ucraina e visto che non voglio traumatizzare nessuno (soprattutto per la lunghezza apparente del secondo) li metto in allegato come pdf. Il primo, decisamente più breve, è opera di Marcello Foa ed è comparso originariamente su Il Giornale ieri pomeriggio: la focalizzazione è sullo scontro Obama-Putin. Il secondo, più lungo, è un alto volo sulla crisi ucraina, quindi con una prospettiva più ampia. Va detto che è stato scritto il 22 febbraio, quindi non tiene conto, pur prospettandola, della crisi in Crimea. L’ho preso da Limes, che non ne è la fonte originaria, come si evince dall’allegato. L’autore è Dario Quintavalle. L’ho trovato molto piacevole e di facile lettura: dovete affrontarlo se desiderate capire il senso del titolo di questo post 😛

Ho appena letto due articoli molto interessanti sulla questione Ucraina e visto che non voglio traumatizzare nessuno (soprattutto per la lunghezza apparente del secondo) li metto in allegato come pdf. Il primo, decisamente più breve, è opera di Marcello Foa ed è comparso originariamente su Il Giornale ieri pomeriggio: la focalizzazione è sullo scontro Obama-Putin. Il secondo, più lungo, è un alto volo sulla crisi ucraina, quindi con una prospettiva più ampia. Va detto che è stato scritto il 22 febbraio, quindi non tiene conto, pur prospettandola, della crisi in Crimea. L’ho preso da Limes, che non ne è la fonte originaria, come si evince dall’allegato. L’autore è Dario Quintavalle. L’ho trovato molto piacevole e di facile lettura: dovete affrontarlo se desiderate capire il senso del titolo di questo post 😛

La deriva del Sud Sudan

Prendo dal sito di Limes un articolo di oggi di Antonella Napoli sul Sud Sudan.

Ad Addis Abeba proseguono i colloqui di pace per porre fine agli scontri tra l’esercito fedele al presidente Kiir e i ribelli guidati dal suo ex vice Machar. Scoperte le prime fosse comuni. Gli sfollati sono già 120 mila.

In Sud Sudan, le forze dell’esercito fedeli al presidente Salva Kiir e i ribelli leali all’ex  vice presidente Riek Machar, nonostante i colloqui di pace in corso ad Addis Abeba, continuano a combattere. La situazione è in stallo, soprattutto sul punto relativo ai prigionieri politici. Kiir accusa Machar di avere tentato un colpo di Stato e non intende liberare i funzionari governativi ritenuti complici del fallito golpe, mentre il suo ex vice chiede il rilascio immediato di 11 prigionieri di alto profilo. Le violenze etniche fra i sostenitori di Kiir e quelli di Machar sono scoppiate il 15 dicembre. Il Consiglio di Sicurezza pochi giorni dopo ha approvato all’unanimità la richiesta del segretario generale Ban Ki-moon di rafforzare la missione di pace delle Nazioni Unite dispiegata nel paese. La risoluzione porta a circa 14 mila le unità del contingente che avrà un mandato limitato alla protezione dei civili. Ad oggi si stimano oltre 120 mila sfollati, 45 mila dei quali hanno trovato rifugio nelle basi Onu, e un migliaio di vittime.

vice presidente Riek Machar, nonostante i colloqui di pace in corso ad Addis Abeba, continuano a combattere. La situazione è in stallo, soprattutto sul punto relativo ai prigionieri politici. Kiir accusa Machar di avere tentato un colpo di Stato e non intende liberare i funzionari governativi ritenuti complici del fallito golpe, mentre il suo ex vice chiede il rilascio immediato di 11 prigionieri di alto profilo. Le violenze etniche fra i sostenitori di Kiir e quelli di Machar sono scoppiate il 15 dicembre. Il Consiglio di Sicurezza pochi giorni dopo ha approvato all’unanimità la richiesta del segretario generale Ban Ki-moon di rafforzare la missione di pace delle Nazioni Unite dispiegata nel paese. La risoluzione porta a circa 14 mila le unità del contingente che avrà un mandato limitato alla protezione dei civili. Ad oggi si stimano oltre 120 mila sfollati, 45 mila dei quali hanno trovato rifugio nelle basi Onu, e un migliaio di vittime.

Nel frattempo l’Unione Africana cerca di mediare un accordo di pace tra le parti. Il governo sud sudanese si è impegnato a un cessate il fuoco dopo due settimane di scontri. Machar, ritenuto il massimo responsabile dei massacri nei confronti di numerosi civili, non sembra però intenzionato a deporre le armi anche se fa sapere di essere pronto a trattare. Gli 8 leader dell’Africa orientale riuniti a Nairobi stanno predisponendo una bozza di accordo che dovrebbe garantire lo stop alle crescenti violenze in Sud Sudan. Il presidente etiope Hailemariam Desalegn e quello keniano, Uhuru Kenyatta, hanno già incassato l’ok di Juba a sospendere ogni azione repressiva nei confronti degli oppositori.

Anche gli Stati Uniti sono in prima linea per scongiurare la nuova guerra civile nel giovane Stato africano. Il presidente Barack Obama ha annunciato l’invio di un contingente statunitense per proteggere i cittadini e gli interessi americani ed “evitare che gli ultimi combattimenti facciano precipitare il Sud Sudan nei giorni bui del suo passato”. L’inquilino della Casa Bianca si augura che “le violenze cessino e tutte le parti ascoltino i saggi consigli dei loro vicini e si impegnino per il dialogo e per misure immediate che riportino la calma e sostengano la riconciliazione”.

Nonostante il progresso delle trattative, gli scontri proseguono. L’esercito del Sud Sudan, fedele al presidente Kiir, continua infatti a contrapporsi ai militari golpisti guidati da Machar nella zona petrolifera di Malakal. Si tratta di un’area di importanza strategica perché ricca di petrolio. I ribelli controllano ancora la città di Bantiu, la più grande della provincia di al Wahda, ma le truppe governative hanno ripreso il controllo di tutto il territorio circostante. Nei combattimenti sono stati coinvolti anche molti civili, vittime di una vera e propria pulizia etnica. I funzionari delle Nazioni Unite sul posto ritengono che a correre maggiori rischi sia la popolazione nei dintorni di Bor, nello stato di Jonglei, dove sono in corso gli scontri più intensi. Finora le località in cui c’è stato il maggior numero di vittime sono Juba, Malakal, Bentiu e Pariang. Il commissario per i Diritti umani delle Nazioni unite, Navi Pillay, ha confermato la notizia diffusa da emittenti locali del rinvenimento di centinaia di corpi in fosse comuni, per lo più di etnia dinka. La prima fossa comune è stata scoperta a Bentiu, nello Stato di Unity e almeno altre due sono state rinvenute a Jebel-Kujur e Newside. E il timore, forse più una certezza, è che l’orrore non sia ancora finito.

Perdite

Provare per un po’ a camminare con le scarpe di un’altra persona. C’è da sperare che siano del numero giusto, ma potrebbero essere troppo strette e causare dolore o troppo larghe e rendere incerto il nostro passo. Potrebbero essere del numero corretto ma di una forma strana, magari col tacco, o un sandalo infradito, fastidioso per chi non è abituato a portarlo. Potrebbero essere perfettamente adatte al terreno come degli scarponi quando si è in montagna, oppure decisamente fuori luogo come delle scarpe da calcio a un matrimonio. Provare a indossare le scarpe di un altro e tentare di muovere dei passi mi aiuta a cercare di capire il suo punto di vista, la situazione che lui sta vivendo. Lo voglio fare anche oggi, e lascio qui questa scarpa scomoda… (la fonte è un articolo di Marialaura Conte preso da Oasis)

“«Della perdita del passato, ci si consola facilmente; è della perdita del futuro che non ci  si riprende». E ancora «il Paese di cui l’assenza mi rattrista e mi ossessiona non è quello che ho conosciuto nella mia giovinezza, è quello che ho sognato e che non ha mai potuto vedere il giorno».

si riprende». E ancora «il Paese di cui l’assenza mi rattrista e mi ossessiona non è quello che ho conosciuto nella mia giovinezza, è quello che ho sognato e che non ha mai potuto vedere il giorno».

Queste parole estrapolate dall’ultimo romanzo di Amin Maalouf, scrittore libanese che vive in Francia dal ’76, sono capaci di descrivere con una sintesi geniale quello che Oasis ha visto e sperimentato recentemente in Medio Oriente, visitando i campi profughi, ascoltando le testimonianze di chi, stando dentro la ferita della guerra, li aiuta e accompagna.

Anche il titolo di questo romanzo, I disorientati, aiuta a comprendere cosa c’è in gioco oggi. Da una parte, infatti, descrive in modo particolarmente aderente il profilo di chi si trova trapiantato in un altrove non scelto, imposto da circostanze storiche che investono le vite dei singoli in modo imprevedibile. Rimanda al volto di una delle tante donne incontrate in un campo nella Bekaa. Giovane di neanche trent’anni, il volto pallido incorniciato da un velo nero stretto, con i suoi bambini appesi alle braccia, una signora siriana esprimeva il dolore per la perdita del marito assassinato vicino a casa, ma ancor di più il vuoto per la sua vita sospesa, l’angoscia per un futuro incerto, per una vita sospesa nell’incertezza più totale: privata della possibilità di tornare indietro e di andare avanti. E dall’altra questa parola del titolo, “disorientati”, contiene in sé “oriente”. Come rilevato dallo stesso Maalouf, essa richiama chi ha perso il suo “Oriente”, o il suo personale sogno, e al tempo stesso l’idea di un Oriente che, perdendo i suoi “sognatori”, va smarrendo se stesso. Si svuota.

La suggestione che porge Maalouf ai suoi lettori sembra dire qualcosa anche all’Occidente e dell’Occidente. Ma per comprenderlo occorre tornare a Beirut. Qui, a inizio settembre, quando la situazione era molto tesa per la minaccia del bombardamento americano, il prof. Pascal Monin, dell’Université Saint Joseph spiegava che nulla fa più paura ai libanesi delle autobombe, perché colpiscono imprevedibili e vigliacche le vittime più innocenti in momenti ordinari, come i bambini sulla via verso la scuola. E, aggiungeva Monin, la vera bomba innescata oggi pronta a saltare non si sa bene dove è quella dei profughi: un milione sui quattro di popolazione (dati dello scorso settembre), diffusi in tutto il territorio, armati in alcuni casi, sicuramente arrabbiati, sono uno dei problemi rimossi dalle istituzioni, incastrati in logiche dei blocchi contrapposti delle varie forze politiche. In Libano si parla di un milione di persone, alle quali vanno aggiunte le centinaia di migliaia in Giordania, Turchia, Iraq, Egitto…

E in Europa? Qui si litiga su dove e come sistemare gli immigrati che arrivano dal Sud e dall’Est del mondo. Qualche giorno fa un giornale milanese pubblicava un titolo che diceva: A Milano non c’è più posto per i profughi siriani. Ma, avendo in mente i numeri mediorientali e l’immagine della distesa di Za’tari, il campo nel nord della Giordania, il secondo più popoloso del mondo con i suoi 150.000 ospiti, sorge immediata la domanda: quanti sono i profughi che giungono a Milano? Secondo alcuni dati registrati in Prefettura, i siriani che hanno chiesto asilo politico a Milano sono centoventi. Solo centoventi. Certo si tratta di numeri ufficiali, sappiamo che spesso non corrispondono alla realtà, ma il numero è esiguo se paragonato al movimento registrato tra Siria, Libano e Giordania. E Milano è Milano, una delle capitali europee.

Mons. Maroun Lahham, quand’era vescovo a Tunisi, nel 2011 aveva usato toni forti per dire all’Europa che era paradossale vedere la fatica che faceva ad accogliere poche migliaia di immigrati tunisini in cerca di cibo e lavoro, non delinquenti, quando la stessa Tunisia aveva fino ad allora accolto numerosi profughi libici potendo offrire molto di meno. «L’Europa si salva – aveva detto Mons. Lahham – finché è fedele alle sue origini cristiane. E uno dei valori cristiani più forti è la condivisione, la solidarietà. Apritevi allora al fratello che si trova in difficoltà, anche se diverso». Senza voler semplificare la questione molto complessa dei profughi né scivolare in facili buonismi, è indubitabile che questo tema ancora una volta sta smascherando il volto impagliato della vecchia Europa, per la quale può risultare vitale un paragone con l’esperienza che viene da Oriente.”

Scatto la storia

Ancora un pezzo splendido dall’Osservatorio Balcani e Caucaso: chi ama la storia, la fotografia, o semplicemente le storie lo saprà apprezzare. E’ la storia di uno scatto di 20 anni fa esatti. A scrivere è Mario Boccia, l’autore della foto.

“Seduti fuori un piccolo bar, in via Radojka Lakić (partigiana nata nel 1917 e fucilata nel 1941) io e Edoardo aspettiamo il caffè. Qui, in piena guerra, ho gustato il miglior Nescafè della mia vita, preparato con cura maniacale, con lo zucchero sbattuto a mano, per mascherarlo da espresso con la crema. Per noi giornalisti, costa tre marchi tedeschi. Troppi, ma ben spesi.

Una giornata di lavoro sta per finire. La tregua sulla città regge. Dalle loro postazioni sulle montagne, i militari serbi non stanno sparando. La guerra sembra lontana anche se, a pochi chilometri da qui, gli ex-alleati croati e musulmani si combattono aspramente. Mostar est è allo stremo, assediata da soldati che pregano a Medjugorje. La pulizia etnica è spietata e reciproca ovunque. Nemmeno i villaggi più sperduti sono risparmiati. Perfino Pocitelj, sulla strada che costeggia la Neretva verso il mare, è rasa al suolo. Era il villaggio degli artisti e dei pittori. Hanno piantato una croce bianca alta cinque metri davanti alla moschea bruciata. Per intimidire, non per pregare.

L’altro ieri il “Bošnjacki Sabor”, un parlamento autoproclamato, tutto musulmano, ha respinto l’ennesima proposta di cessate il fuoco della diplomazia internazionale, basata sulla partizione su base etnica del paese. Oggi il parlamento bosniaco ufficiale ha ratificato quella decisione.