“All’inizio dell’estate mia cugina ha avuto un brutto incidente in cui ha perso la gamba e il suo fidanzato; eravamo come fratello e sorella. Ha lasciato un grande vuoto e tanti ricordi, emozioni ed esperienze. E’ come una gemma per me e lo porterò sempre nel cuore”.

Questa è stata la commovente gemma di G. (classe seconda). Riporto questo pensiero di Charles Péguy, mi ha consolato in alcuni momenti della mia vita: “La morte non è niente. Sono solamente andato nella stanza accanto. Io sono io, voi siete voi. Quello che eravamo gli uni per gli altri lo siamo sempre. Datemi il nome che mi avete sempre dato. Parlate con me come avete sempre fatto. Non adoperate un tono diverso. Non abbiate un’aria triste e solenne, continuate a ridere di quello che ci faceva ridere insieme. Che il mio nome sia pronunciato come lo è sempre stato, senza enfasi di alcun tipo, e senza traccia d’ombra. La vita significa quello che ha sempre significato. E’ quella che è sempre stata, il filo non è tagliato. Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri? Semplicemente perché sono fuori dalla vostra vita? Io vi aspetto, non sono lontano, semplicemente dall’altra parte del cammino. Vedete, tutto è bene.”

Gemme n° 145

“Questa canzone da piccola mi accomunava a mia cugina; la ascoltavamo, ma non capivo cosa dicevano i Tokio Hotel. In autunno ho letto il testo e mi è venuto da piangere. La ascolto quando ho bisogno di conforto. Il testo dice “quando niente va più, sarò il tuo angelo”. In relazione a questo ho portato quanto ho scritto due anni fa; nel percorso di preparazione alla Cresima stavamo trattando l’argomento della speranza…

Avere la forza di ribellarsi,

di battere un piede per terra

e, per una volta, dire “no, non ci sto!”.

Credere in qualcosa

e non smettere di dirlo,

credere nella libertà

e lottare per ottenerla,

avere una luce negli occhi

in grado di sciogliere

anche l’anima più ghiacciata.

Sorridere

di fronte al nostro riflesso;

sorridere, anche se quel riflesso

è il più triste del mondo.

Lasciare che le lacrime

ci accarezzino dolcemente

il viso, le guance,

e pensare che presto

tutto sarà finito,

e pensare che presto

tutto andrà bene.

Avere un’esplosione di vita, di gioia

nel cuore

e nel profondo dell’anima,

dove la Speranza

possa germogliare indisturbata…

Avere un sogno,

anzi,

migliaia di sogni

e cercare di raggiungerli ogni giorno.

Guardare al Futuro,

senza scordarsi del Passato,

ed essendo consapevoli

del Presente.

Sperare.

Illudersi.

Deludersi.

Per tornare poi a sperare.

Amare.

Amare tanto.

Amare gli amici, i genitori, i fratelli,

i parenti, le persone;

Amare la Vita, le stelle, i tramonti,

il mare;

Amare il sole, che scalda l’anima

e rallegra i volti;

Amare la Luna, muta confidente

dei nostri segreti più irrivelabili…

Amare Lui,

Dio,

l’unica vera Speranza dell’uomo.

Amarlo per tutto questo.

Amarlo per le piccole cose

di ogni giorno.

Prenderlo per mano,

Fidarsi di Lui,

lasciarsi guidare lungo la via.

E non importa

quanto possa essere in salita

o faticosa,

non importa né come né quando.

L’importante è non arrendersi mai,

è arrivare dove Lui

vuole farci arrivare.

L’importante è avere fiducia

in Lui, e nel futuro.

L’importante è avere Speranza,

la Speranza di un mondo migliore.”

Ascoltando e leggendo le parole di A. (classe terza) mi sono venute alla mente le parole di un libro di André Frossard che ho appena terminato: “… chi entra nel Vangelo dalla porta giusta vedrà invece nel Cristo un essere eterno che a poco a poco acquisisce una conoscenza della condizione umana fondata sull’esperienza, fino all’agonia sulla croce, fino al grido straziante: «Dio mio , Dio mio, perché mi hai abbandonato?» che segna, se posso esprimermi così, la fine della lezione, il momento preciso in cui l’incarnazione, abolita l’ultima scintilla di luce soprannaturale, si compie nell’indigenza dell’abbandono. E chi avrà intuito l’immensità di un simile dono sentirà crescere dentro di sé un sentimento ignoto, il puro amore dell’amore: la definizione stessa dello Spirito Santo, che può nascere in noi solo dalla divinità del Cristo, umilmente racchiusa nella sua umanità” (André Frossard, Dio. Le domande dell’uomo, pag. 50)

Egitto monolatrico

Continuo il viaggio nelle religioni del passato, spostandomi in Egitto grazie a questo articolo di Florence Quentin (da Le monde des religions, mars-avril 2008, n. 28, pp. 30-33). E’ impressionante vedere quante cosmogonie possano nascere all’interno della stessa culla. La fonte è Dimensione Speranza con Fausto Ferrari.

“Le tenebre avvolgono il Nun, l’Oceano primordiale. Solo e inerte, il demiurgo solare Atum-Khapri fluttua fra le due acque, “senza trovare un luogo dove stare”. Ma ecco che all’alba de “la prima volta”, animato da un soffio di vita che “risveglia il suo spirito” e “fa vivere il suo cuore”, il Creatore “viene da sé all’esistenza” e si posa sulla Collina primordiale, a forma di piramide, emersa dalle profondità del Nun. La prima generazione di dei non è ancora nata, ma vive in seno a Atum-Khapri.

“Le tenebre avvolgono il Nun, l’Oceano primordiale. Solo e inerte, il demiurgo solare Atum-Khapri fluttua fra le due acque, “senza trovare un luogo dove stare”. Ma ecco che all’alba de “la prima volta”, animato da un soffio di vita che “risveglia il suo spirito” e “fa vivere il suo cuore”, il Creatore “viene da sé all’esistenza” e si posa sulla Collina primordiale, a forma di piramide, emersa dalle profondità del Nun. La prima generazione di dei non è ancora nata, ma vive in seno a Atum-Khapri.

Masturbandosi, il demiurgo androgino fa nascere dalla propria sostanza la prima coppia di dei differenziata sessualmente: Shu, lo spazio aereo e la luce (maschile) e Tefnut, il calore del sole (femminile), gemelli che a loro volta genereranno gli elementi fisici del cosmo, Geb, la terra e Nut, la volta celeste. Da questa unione nascono i grandi eroi delle gesta egiziane: Osiride e il fratello Seth, Iside e la sua sorella Nefthi.

Questa enneade, – gruppo di nove divinità – archetipica è sgorgata dalla fantasia dei teologi di Heliopoli, uno dei grandi centri religiosi della civiltà faraonica, in cui domina il culto del sole. Come egli ha concepito tutto quello che esiste, Atum il demiurgo creerà anche gli uomini. Un passo dei testi delle Piramidi ci offre una visione di quel primo mattino del mondo: “Atum, che è nato nel Nun, quando il cielo non era ancora esistito, quando la terra non era ancora esistita… Prima che i netjer (gli dei) fossero nati, prima che la morte fosse avvenuta, prima che fosse avvenuta la lite, la voce, la collera e la maldicenza…”.

Gli altri grandi santuari egiziani non rimangono indietro e ognuno dà la sua propria versione della “prima volta”: Ptah, il demiurgo di Menfi, crea l’universo nel suo cuore e poi, con la sua parola divina (una immagine che prefigura quella della Bibbia), gli dei, gli uomini e gli animali. Il dio caprone Khnun di Elefantina, “signore vasaio”, foggia tutta la creazione sul suo tornio. Il mito di Hermopoli racconta a sua volta che otto divinità sorgono dalle acque primordiali e si accoppiano, facendo emergere la Collina primordiale, detta “l’Isola della fiamma”. E su questa terra il dio Thot, sotto la forma di ibis, colloca un uovo cosmico che genererà il sole. Un altro racconto – narrato nei Testi dei Sarcofagi – ci dice che gli uomini sono nati dalle lacrime di un demiurgo afflitto di cecità temporanea.

Il mondo anteriore alla creazione è dunque un mondo senza dei. Si sa che sono nati o che sono stati creati. Ma c’è un termine alla loro esistenza? Dei e dee egiziani sono forse immortali? L’assassinio di Osiride da parte del fratello Seth sembra provare il contrario. Tornato in vita grazie all’amore, alla magia e alla perseveranza della sposa Iside, Osiride diventa nondimeno il dio dei morti e troneggia per sempre nella Duat, il mondo dell’aldilà. Quanto a Thot, scriba degli dei, egli attribuisce una durata limitata di vita agli uomini, ma anche agli dei.

Però se questi ultimi muoiono, risuscitano anche senza posa, proprio come la natura con le sue alternanze di stagioni. Come giustamente fa notare l’egittologo Éric Hornung a proposito delle divinità: “La loro esistenza – e ogni esistenza – non è una infinità immutabile, ma piuttosto un continuo rinnovamento”. Alla fine dei tempi, dopo aver vissuto, evoluto, invecchiato e persino conosciuto la morte, come Osiride, questi dei, così potenti agli occhi degli uomini, ritornano anch’essi allo stato primordiale del mondo, quello del “non esistente”. Persino il demiurgo regna “fino alla fine”, cosa che include un’idea di limite al di là del quale non è autorizzato ad andare, cioè alla frontiera fra il mondo creato, ordinato, e il mondo tenebroso delle origini (1). Così il nome di Atun significa insieme “la totalità di ciò che è” e “ciò che non esiste più”: il dio porta dunque in sé la creazione e il nulla.

Mortali, senza dubbio, ma gli dei sono onnipotenti? Neppure. La dea Iside per esempio, considerata come la più grande delle maghe, non conosce il nome segreto di Re e deve usare uno stratagemma per sottrarglielo. Essere una divinità egiziana presenta tuttavia qualche vantaggio, come quello di avere occhi e orecchi a profusione che decuplicano il sensi e consentono loro di superare i pericoli. Gli dei hanno però il destino degli uomini nelle loro mani: questo lo rivelano molte massime della Sapienza, letteratura didattica di insegnamento morale: “L’uomo è fango e paglia, il dio è il suo costruttore. Egli rende migliaia di uomini poveri quando lo desidera e fa di migliaia di uomini dei capi quando è nella sua ora di vita” (Insegnamento di Amenofi) o ancora: “I progetti degli uomini non si realizzano mai. Ciò che avviene è ciò che il dio ha ordinato”.

L’elemento più caratteristico della raffigurazione e della concezione egiziana degli dei è la loro forma composita: corpo umano e testa di animale, cosa che causa un rigetto e una incomprensione da parte dell’Antichità (fra l’altro dei Romani). La realtà invece è più sottile: la dea Hathot, per esempio, può presentarsi sotto i tratti di una elegante giovane donna la cui capigliatura è sormontata da un disco solare racchiuso da corni, ma anche sotto la forma di una vacca che allatta il re o ancora, secondo i capitelli detti “atorici”, con un volto femminile munito di orecchie di vacca. Senza dimenticare che la dea dell’amore e della gioia può prendere qualche volta l’aspetto di una feroce leonessa, o di un serpente (uraeus) imprevedibile o di un ippopotamo. Si ritrova questa varietà iconografica per gli dei Anubi (uomo e canide) e Thot (uomo, ibis, babbuino, luna).

Queste raffigurazioni non hanno lo scopo di darci un’immagine fedele del loro corpo, ma piuttosto di informarci sulla loro natura e sulle loro diverse funzioni. Altre religioni hanno trovato le loro soluzioni per raffigurare un dio e il suo attributo: in Egitto tale combinazione uomo-animale non ha nulla di dogmatico e si incontrano di frequente altre alternative. La dea Selqet, per esempio, non inalbera una testa di scorpione, ma porta l’animale in cima alla testa, come il dio solare Khepri porta uno scarabeo. Ma se questi simboli ci rivelano una parte della ricchezza della natura divina, non ci svelano però mai la sua essenza che è “nascosta”, “misteriosa”.

Come classificano gli Egiziani i loro dei, così numerosi e vari nelle loro forme e nelle loro manifestazioni? Attaccati come sono alla nozione di famiglia, essi  concepiscono con tutta naturalezza delle triadi divine: Amon, la sua sposa Mut e il figlio Konsu, Sobek, Hathor e Konsu, o anche Osiride, Iside e Horus. Ogni divinità o triade ha la sua residenza fissa dove le è reso un culto assiduo: Amon a Karnak, Sobek a Komb Ombo, Horus a Edfu, Hator a Dendera, ecc.

concepiscono con tutta naturalezza delle triadi divine: Amon, la sua sposa Mut e il figlio Konsu, Sobek, Hathor e Konsu, o anche Osiride, Iside e Horus. Ogni divinità o triade ha la sua residenza fissa dove le è reso un culto assiduo: Amon a Karnak, Sobek a Komb Ombo, Horus a Edfu, Hator a Dendera, ecc.

Per rendersi più accessibili si ritiene che esse discendano nelle immagini cultuali, in quelle statue ospitate nel santo dei santi dei templi, dove solo entrano il faraone e i suoi delegati, i preti. La folla dei fedeli, che non ha accesso nel recinto del santuario, elabora la sua pietà personale partecipando alle grandi feste annuali quando le statue divine sono portate in processione, e pregando davanti agli altari domestici.

Gli dei, insieme materiali e spirituali, possono talora manifestarsi agli uomini, specialmente in sogno, come racconta la celebre stele della sfinge di Guizeh, sulla quale il re Tutmosi IV evoca il suo incontro con Harmakhis (L’Horus dell’orizzonte), ma anche in occasione di teofanie – manifestazioni degli dei nel mondo sensibile – con eventi terrificanti, quando tremano la terra e le stelle. In presenza delle divinità tutte le emozioni degli uomini vengono esacerbate: paura, rispetto, amore. Avviene che gli uomini sentano in maniera più dolce l’arrivo della divinità che si manifesta a loro con la sua aura raggiante, ma anche con il suo profumo incomparabile che evoca quello del “paese di Punt” (la terra dell’incenso).

Una simile diversità degli dei egiziani e il loro numero fanno credere a un politeismo autentico: occorre abbandonare tale affermazione, che ancora è correntemente diffusa. Ricordiamoci che il demiurgo è uno, ma che con il suo atto di creazione diventa molteplice: “Colui che si trasforma in milioni” è un epiteto che si legge sovente a proposito del dio primordiale. Così anche l’invocazione “dio unico, senza eguale” non è rara nell’Egitto antico: ogni dio o dea può essere dunque “il più grande”, “l’unico” per colui che si consacra al suo culto. Il fedele gli attribuisce allora tutti i poteri, non si rivolge più che a lui (o a lei) a scapito delle altre divinità, che egli ignora o persino sminuisce. Questo procedimento religioso, che viene definito come “monolatria” o anche “enoteismo”, cioè venerazione di un dio per volta, ma non di un dio unico, non è specifico dell’Egitto, poiché lo si ritrova in India: ogni divinità è nello spirito del fedele valida come le altre, ma quella che egli ha scelto diventa ai suoi occhi assoluta e suprema. Essa svolge allora un ruolo dominante a confronto delle altre.

Difficile è per noi concepire un dio unico e assoluto, ma dotato di molteplici attribuzioni e sfaccettature. Per il pensiero egiziano, tuttavia, queste formulazioni in apparenza contraddittorie sono, di fatto, complementari. Ogni volta che le si rende un culto, la divinità diviene unica, perché unisce in sé l’insieme del divino, regna su tutto e non condivide il suo potere con nessun altro. La sola parentesi monoteista è quella del faraone Athenaton, che impone il culto del dio unico, il disco solare Aton. Dopo questo episodio, che segna per lungo tempo gli animi, i teologi egiziani adottano “l’idea di un dio nascosto che si manifesta nella pluralità degli dei immanenti al mondo, i quali sono i suoi nomi, simboli, immagini, membra, manifestazioni” (Jan Assmann).

Lo storico greco Erodoto dice degli Egiziani che essi sono “i più religiosi degli uomini”. Per essi, non c’è dubbio, gli dei esistono e sono al lavoro ogni giorno per mantenere il mondo fuori della portata del caos, che essi temono tanto. Unici e molteplici nell’intensità della loro presenza e della loro ricchezza espressiva.

Nota

1) Pregnante, la credenza egiziana in un Oceano primordiale e delle tenebre è adottata nel mondo antico, ma anche dagli gnostici cristiani che la combinano con quella del Caos greco.

Sulla nostalgia

Un articolo di Roberto Cotroneo molto fertile.

Un articolo di Roberto Cotroneo molto fertile.

“In una pagina meravigliosa del suo libro L’ignoranza, Milan Kundera parla della nostalgia, e racconta come questa parola sia diversa da lingua a lingua, anche nei suoi significati, nelle sue sfumature. Sappiamo che nostalgia viene dalle parole greche nóstos e da álgos: ritorno e sofferenza. La sofferenza di non poter più tornare. Di non riuscirci più. Dunque la sofferenza di un mondo che non c’è, di persone lontane, di luoghi che non vedi da anni, di ritorni che appaiono impossibili. I portoghesi la chiamano saudade e in certi paesi si distingue tra nostalgia vera e propria e rimpianto della propria terra. Ad esempio gli islandesi, che hanno un lingua antichissima dicono söknudur per nostalgia, e heimfra, per il rimpianto. E gli spagnoli usano añoranza, che viene dal catalano enyorar, e a sua volta dal latino ignorare.

La nostalgia è non poter tornare e non poter sapere. Si dice con molte parole diverse, ma anche con espressioni che sono entrate nel linguaggio comune: «mi manchi», o in francese «je m’ennuie de toi», sento la tua mancanza. I tedeschi, ci spiega Kundera, preferiscono dire sehnsucht, «desiderio di ciò che è assente». La mancanza delle propria terra, dei propri luoghi, dell’amore, e ancora la distanza, il non poter sapere, il non poter vedere. Le nostalgie di Ulisse, il più grande avventuriero di tutti i tempi ma soprattutto l’uomo di nóstos e di álgos.

Agli inizi del secolo scorso, esploratori e scrittori coniarono l’espressione “mal d’Africa”. Il mal d’Africa era quella strana sensazione, alle volte improvvisa, che ti faceva rimpiangere il continente africano, anche se ci eri stato una sola volta e per poco: come un richiamo, ancestrale, arcaico, come una malattia priva di cure e alle volte irresistibile. Il luogo originario, il punto lontano da tutto dove hai bisogno di tornare è un tema fondante da sempre. La nostalgia diventa quasi uno spazio sacro, un rito di lontananza, nel nome dell’añoranza, dell’ignoranza. Solo che ormai nóstos e álgos hanno perso il loro valore. Non c’è più ritorno e dunque sofferenza, non c’è più lontananza, non c’è più immaginazione.

La grande rivoluzione non è soltanto il web, e non è soltanto la condivisione, ma è in quelle che chiamiamo le wearable technologies, ovvero le tecnologie portabili ed indossabili, modellate attorno al corpo delle persone, che permettono di fare molte cose: dal monitorare la nostra salute, rilevando dati corporei, al registrare emozioni, al tenersi in collegamento e in connessione con qualcun altro fino a condividere movimenti, immagini, musica, e quant’altro.

Molte startup si concentrano su queste tecnologie di ultima generazione, molti pensano che, a cominciare dall’Apple Watch, avremo davanti una nuova strada da percorrere, molto interessante. Con soluzioni che in alcuni casi possono essere straordinarie. Tutte le applicazioni mediche wearable permetteranno di monitorare e tenere sotto controllo la salute della popolazione anziana. Oppure, se siete diventati genitori da pochi giorni e volete stare tranquilli, potete far indossare al vostro neonato un abitino in cotone chiamato Howdy, prodotto da un’azienda di Monza, che tiene sotto controllo il suo cuore, la sua respirazione i suoi movimenti, e trasmette i dati al vostro tablet.

Ma al di là di questi prodotti specifici, e oltre quelli pensati per il fitness, che esistono da sempre, il futuro è molto orientato anche a un nuovo modo di indossare la nostalgia, per tenere lontana l’añoranza. Sistemi che permettono di avere con sé una vicinanza artificiale di immagini, sensazioni ed emozioni altrui che puoi indossare e sentire con te. Un passo ulteriore per prosciugare quel grande mare dove navigò Ulisse, il mare che gli restituì la via del ritorno. Si torna per poter raccontare, e lo stare lontani permette di ricordare. Oggi non ci sono partenze e ritorni, c’è un tempo misto, ibrido che non consente ricordi che non siano memoria di un presente indifferente, dove esserci o mancare è solo una connessione accesa o spenta, che cancella sogni e nostalgie.”

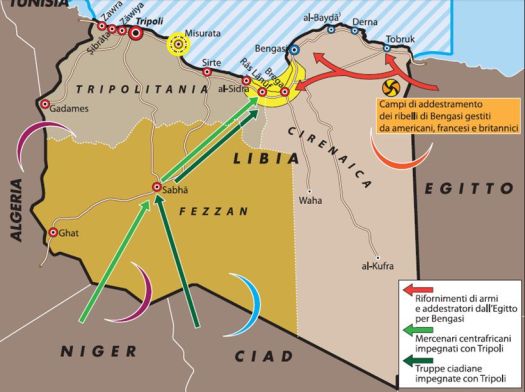

Autoconferme geopolitiche

Un interessante articolo di Giovanni Fontana pubblicato ieri su Limes. Si accenna alla Libia, ma l’argomento è più che altro la geopolitica e l’attenzione che si deve porre quando si ragiona su tali temi.

Un interessante articolo di Giovanni Fontana pubblicato ieri su Limes. Si accenna alla Libia, ma l’argomento è più che altro la geopolitica e l’attenzione che si deve porre quando si ragiona su tali temi.

“Alla luce della presenza dei seguaci di al-Baghdadi, sbagliammo a intervenire contro Gheddafi? Attenzione a non interpretare i fatti come conferma delle nostre convinzioni.

La presenza dello Stato Islamico in Libia non dimostra che sia stato sbagliato intervenire quattro anni fa. A leggere la stampa italiana di febbraio, oggi dovremmo essere nel pieno di una guerra civile con le milizie dello Stato Islamico (Is) che risalgono l’Italia e minacciano di conquistare la capitale. In realtà, una volta che l’allarmismo di quei giorni si è rivelato inconsistente, la questione ha perso le prime pagine e delle sorti della Libia – tuttora nel pieno degli scontri fra fazioni, ieri l’Is ha rapito venti operatori medici a Sirte mentre il Consiglio Europeo cerca una soluzione diplomatica alla crisi – non ci si preoccupa molto. Probabilmente fino al prossimo proclama di minacce, quando la maggiore preoccupazione della politica italiana tornerà a essere l’ascesa di gruppi affiliati allo Stato Islamico sulla sponda opposta del Mediterraneo. La prospettiva che l’Is stia effettivamente conquistando la Libia è più che discutibile, ma ha già provocato reazioni che è difficile non definire infantili: innanzitutto il provincialismo manifestato dall’occuparsi dei problemi del mondo soltanto quando questi sembrano avvicinarsi a casa.

Inoltre, gli eventi degli ultimi giorni hanno aperto la strada a due grandi filoni di sciacallaggio: il primo è l’allarmismo con cui una parte della stampa parla dello Stato Islamico “alle porte di Roma”, ignorando la quantità di autoproclamazioni. Alcuni account twitter si autoproclamano rappresentanti dei movimenti jihadisti in Libia, i quali si autoproclamano a propria volta rappresentanti dello Stato Islamico nonché capaci di attaccare l’Italia; il secondo tipo di sciacallaggio è quello di chi, oggi, sostiene che questa sia la prova che l’intervento in Libia fosse sbagliato. Dire che ciò che sta accadendo in Libia dimostra che è stato sbagliato intervenire militarmente nel paese è come dire che ciò che accade in Siria dimostra che è stato sbagliato non intervenire militarmente nel paese. In entrambi i casi è una posizione ingenua e ignora il fatto che lo spettro di ciò che si intende per “intervento” è molto fluido e per questo si presta a quello che in psicologia cognitiva si chiama “bias di conferma“, cioè la tendenza a interpretare i fatti del mondo come conferme delle proprie convinzioni.

Da un punto di vista più pragmatico che legale, si può schematizzare un quadro ovviamente più complesso distinguendo vari indirizzi strategici:

– si può decidere di intervenire militarmente per conto proprio;

– si può decidere di sostenere militarmente l’intervento della parte che si crede migliore;

– si può decidere di sostenere politicamente/economicamente la parte che si crede migliore;

– si può decidere di non intervenire.

Nel primo caso si procede a una vera e propria invasione militare; nel secondo si appoggiano gli sforzi militari di una parte nel conflitto; nel terzo caso si sovvenziona una parte (o si sanziona l’altra) attraverso il trasferimento di denaro/beni/addestramento/armi; nel quarto caso non si fa nulla di tutto questo. Per semplificare, è possibile provare ad ascrivere ciascuna di queste categorie ad alcuni conflitti recenti: rispettivamente Iraq 2003, Libia 2011, Siria 2011, Ruanda 1994. Da molti punti di vista, come quello della stabilità, ciascuna di queste storie è un gigantesco insuccesso, un fatto che dovrebbe suggerire prudenza nell’affermare che una di queste soluzioni sia buona per tutti i contesti. In realtà, accade l’opposto: ciascuno di questi insuccessi, così diversi fra loro, viene usato per confermare la propria teoria, indipendentemente dal contesto. Ciò avviene spesso con i casi di mezzo, che sono anche i più scivolosi da definire: quand’è che dare aiuti a una parte – o imporre sanzioni alla parte avversa – diventa un coinvolgimento militare? Non è possibile tirare una linea netta, neanche nella natura degli aiuti. Nei fatti, dare o togliere denaro è molto simile a dare o togliere armi: non soltanto i soldi comprano le armi, ma qualunque tipo di aiuto non bellico permette di risparmiare voci di bilancio che possono essere reinvestite in materiale bellico. Per questo si tratta dei casi più discutibili e più soggetti al bias della conferma: se si è convinti dell’ingiustizia di un intervento, si può dire che si è intervenuti troppo; se si è convinti della giustizia di un intervento, si può dire che si è intervenuti troppo poco. Per questo oggi sulla Siria c’è chi dice che il problema sia stato intervenire troppo, dato che la Cia ha armato i ribelli (e parte di queste armi sono finite nelle mani dell’Is), mentre chi ha sviluppato quella strategia – ossia Hillary Clinton – afferma che il “fallimento” degli Stati Uniti sia stato quello di non essere intervenuti in Siria. D’altra parte, c’è chi all’obiezione “siamo intervenuti dalla parte sbagliata” risponde che proprio il rifiuto di intervenire militarmente in prima persona ha costretto a scegliere una parte da sostenere e armare. Ogni argomento ha, intrinsecamente, le radici del suo contrario.

In questo ginepraio di torti e ragioni, dove non sembra esserci una sola via buona per garantire la stabilità di un paese in piena guerra civile, non bisogna perdere di vista un altro piano fondamentale: quello umanitario, della “responsibility to protect“. Se da un punto di vista geopolitico bisogna analizzare attentamente il contesto per identificare quale sia il migliore grado di intervento o non intervento in uno scenario, da quello umanitario non si può prescindere dal dovere di proteggere i civili. Per questo non ci si può dimenticare quale fosse il principale argomento di discussione ai tempi dell’intervento in Libia e del mancato intervento in Siria: la salvaguardia delle vite umane.

La commissione d’inchiesta dell’Alto Commissariato per i diritti umani sui crimini della guerra civile libica parlò di: “violazioni dei diritti umani”, “attacchi ai civili”, “sparizioni forzate”, “torture e maltrattamenti”. L’allora procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Luis Moreno-Ocampo, confermò la presenza di: «una precisa politica di stupro degli oppositori del governo». Saif al-Islam Gheddafi annunciò alla tv di Stato che «fiumi di sangue avrebbero inondato la Libia». Il 17 marzo, dopo settimane di violenze, Mu’ammar Gheddafi stava per scatenare il proprio attacco finale alla città di Benghazi, 670 mila abitanti. Nel suo discorso aveva promesso una “resa dei conti”, di “ripulire la città”, di “scovare i ribelli strada per strada”. La sera stessa, dopo settimane di inazione, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu approvò una risoluzione che istituiva una no-fly zone e affermava la necessità di “prendere tutte le misure necessarie […] alla salvaguardia dei civili”. Si può pensare che, da un punto di vista geopolitico, la no-fly zone sia stata un disastro; a maggior ragione si può pensare che sia stato disastroso imbarcarsi in una guerra senza una vera strategia per uscirne; ancora a maggior ragione si può pensare che, oggi, un intervento di terra per sgominare i gruppi che si ispirano all’Is sarebbe ancora più disastroso. Questo, però, non toglie che l’intervento di quattro anni fa sia stato necessario a salvaguardare la vita di migliaia e migliaia di persone che sarebbero state altrimenti trucidate. L’impegno a impedire che questo accada non può che essere il primo cardine di qualunque considerazione geopolitica.

Vanità

Gerarchia di uomini, gerarchia di divinità

Continuo, grazie alla stessa fonte, Dimensione Speranza, il viaggio nell’antichità iniziato ieri. Questo articolo è di Dominique Charpin (da Le monde des religions, mars-avril 2008, n. 28, p. 26) e ci porta in Mesopotamia.

“Man mano che si costruiscono i grandi imperi, la società degli dei, come quella degli uomini, si gerarchizza, e il suo capo conquista maggiore potenza.

La religione dell’antica Mesopotamia, fondamentalmente politeista, ha conosciuto una lunghissima evoluzione, senza che mai alcun dogma sia stato definito, né alcuno scritto sia stato considerato sacro. Si tratta di una di quelle religioni tradizionali che si possono studiare con il metodo degli archeologi, distinguendo l’accumulo dei vari strati. Nonostante una fortissima continuità, si esita a parlare del “la” religione mesopotamica al singolare. Il III millennio è dominato dalle tradizioni dei Sumeri, ma i Semiti hanno svolto un ruolo talora cruciale, specialmente con la creazione dell’impero di Accad verso il 2340 a.C.. Nel II millennio si opera una differenziazione fra la Babilonia, al centro e al sud dell’Irak attuale, e l’Assiria al nord. Con la caduta di Ninive nel 612 a.C. i grandi santuari babilonesi divengono gli eredi di tradizioni religiose molto antiche, che il clero cerca di custodire in un mondo che evolve radicalmente con la successiva dominazione di imperi stranieri: l’impero persiano con Ciro nel 539, poi l’impero greco con Alessandro nel 330, e infine l’impero parto nel 141.  L’ultimo testo cuneiforme risale al 75 d.C.: è contemporaneo della distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte di Tito.

L’ultimo testo cuneiforme risale al 75 d.C.: è contemporaneo della distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte di Tito.

Gli accessi alla religione mesopotamica sono molteplici. Dalla metà del sec. XIX gli scavi hanno portato alla luce grandi complessi cultuali in cui i santuari sono dominati da torri a ripiani, le ziggurat, rese famose dal libro biblico della Genesi. D’altronde, proprio dalla ricerca della Torre di Babele è cominciata nel sec. XVI l’esplorazione di quella parte dell’impero ottomano che è ora diventato l’Irak. Gli archeologi hanno scoperto numerose raffigurazione di divinità su bassorilievi, su pitture, sigilli cilindrici e tavolette d’argilla, D’altronde i testi che ci informano sul pantheon e il culto sono innumerevoli: nessun aspetto della civiltà mesopotamica sfugge alle divinità, il cui intervento è ricercato, ma anche temuto. Naturalmente i racconti mitologici o i rituali sono fonti preziose. Lo stesso si può dire degli inni di lode alle divinità e delle preghiere che si rivolgono loro e che ci consentono di cogliere il “sentimento religioso” dei fedeli. I documenti di archivio sono anch’essi ricchi di informazioni. Una semplice lettera può dirci molto su un determinato aspetto del culto che altrove non è ben documentato. Le liste contabili permettono di ricostruire il ritmo delle offerte e il loro contenuto.

Il radicamento degli dei sumeri nella preistoria sfugge in larga misura alla ricerca e ha fatto l’oggetto di speculazioni spesso audaci. Diciamo che all’inizio del III millennio, poco dopo l’apparizione della scrittura nel sud dell’Irak, ognuna delle principali città di Sumer è collocata sotto il patronato di una divinità: Inanna a Uruk, Nanna a Ur e Utu a Larsa. Oltre al loro radicamento locale, questi dei hanno un campo di competenza particolare, legato alla loro personalità. Si tratta prima di tutto di divinità astrali, come il sole (Utu), la luna (Nanna), Venere (Inanna). Altri dei personificano i fenomeni naturali: Ishkur è il dio della tempesta, Enki quello delle acque sotterranee. A poco a poco certe divinità ricevono attribuzioni più astratte: Nisaba, dea del grano diventa la patrona

della scrittura e degli scribi. Utu, in quanto dio del sole, vede dal cielo tutto quello che avviene sulla terra: è dunque il garante della giustizia. I Sumeri, e poi gli Assiri e i Babilonesi, hanno una rappresentazione fondamentalmente antropocentrica dei loro dei. Essi sono sessuati, possono formare delle coppie e avere dei figli. Le liste di dei ce li mostrano assistiti da divinità “secondarie”, i cui attributi sono simili a quelli dei membri della corte reale. Belet-seri è la segretaria della dea del mondo infernale, la terribile Ereshkigal, Bunene è il cocchiere del carro del dio solare. La coesistenza fra Sumeri e Accadici nel III millennio porta con sé una specie di sincretismo: si identificano divinità dai nomi differenti, ma con attribuzioni simili, come la sumerica Inanna con la semita Ishtar, Utu con Shamash, Nanna con Sin, Ishkur con Adad.

Il mondo sumerico si caratterizza fin dall’inizio del III millennio per una unità culturale che colpisce, tanto più che esso è politicamente diviso. Il pantheon riflette questa storia: si opera una gerarchizzazione degli dei e la città di Nippur è considerata come la sede del capo degli dei, Enlil. Ma questa dominazione viene contestata durante il II millennio, con la crescita della potenza di babilonia e del suo dio: allora Marduk viene collocato alla vetta del pantheon. Lo attesta un inno particolarmente sviluppato, designato spesso (a torto) come il poema babilonese della Creazione. Nel I millennio il capo del pantheon vede accrescersi la sua potenza. Questo dio è talora considerato come la ricapitolazione di tutti gli altri: è il caso di Marduk a Babilonia e di Assur in Assiria. Una tale evoluzione non può evidentemente essere dissociata dalla vita politica, segnata dalla costituzione di grandi imperi che mirano alla dominazione dell’universo intero. La crescita del potere del re ha la sua controparte nel mondo celeste. Ma si nota anche l’apparizione di tendenze enoteiste. Una iscrizione assira del sec. VIII indica: “Fidati di Nabù, non dare fiducia a nessun altro dio”. Si tratta di un caso classico nell’evoluzione dei pantheon antichi: la devozione a un dio “giovane”, nel caso Nabù, eclissa a poco a poco quella prestata finora a suo padre Marduk, che viene percepito come troppo lontano.

Gli archeologi non hanno finora ritrovato statue di culto, ma i testi ci consentono di raffigurarcele. Esse sembrano composite: un’anima in legno è completata da elementi riportati di pietre semi-preziose e metalli preziosi. La fabbricazione di queste statue pone dei problemi religiosi considerevoli: per i Babilonesi queste statue non rappresentano le divinità, ma ne sono la presenza reale. La prima difficoltà è quella della forma che conviene dare alle statue. Molto spesso gli dei sono raffigurati a immagine degli uomini. Ma l’antropomorfismo non è regola assoluta. Gli dei possono anche essere rappresentati in forma di animali. Gula appare spesso come un cane e Adad come un toro. Infine si può anche ricorrere ai simboli, quello che gli antichi chiamano una “arma”: la folgore per Adad, una mezza luna per Nanna. Decidere come rappresentare un dio non è faccenda umana: il dio stesso deve dare la sua opinione. Così in occasione della fabbricazione di una statua di divinità, un indovino procede a una consultazione oracolare per sapere se essa deve avere una testa di leone o dei lineamenti umani. Egli determina anche il numero di corni che deve comportare la tiara della statua. Un altro problema consiste nel delimitare il momento in cui la divinità prende in qualche modo possesso dei materiali preparati dagli artigiani. Questa operazione si fa in occasione di un rituale chiamato “apertura della bocca”, al quale partecipano degli incantatori. Le statue sono oggetto di cure attente: le lavano, le ungono di oli aromatici, le vestono, le coprono di gioielli. Avviene anche che le statue siano portate fuori del loro tempio, perché gli dei possono farsi visita. Molti miti sumerici lo raccontano, ma vi sono anche esempi concreti di “passeggiate” di statue da una città all’altra. All’epoca di Hammurabi, quando due re concludono una alleanza a distanza, il giuramento prestato da ciascuno di essi deve essere pronunciato davanti alle divinità dei due sovrani. Sono dunque gli dei che viaggiano da una capitale all’altra, senza che i testi precisino in quale forma (statue o simboli). Infine le statue degli dei possono essere catturate dai vincitori: è una maniera di privare i vinti di ogni protezione soprannaturale. In situazioni estreme le statue degli dei possono persino essere distrutte.

Il mito di Atra-hasis ci rivela un concetto fondamentale dei Babilonesi riguardo al posto dell’uomo sulla terra. All’origine, gli dei inferiori (Igigu) lavorano per gli dei superiori (Anunnakku). Un giorno gli Igigu si ribellano alla loro sorte. Allora il dio Enki consiglia al capo degli dei Enlil un sistema per uscire dalla crisi: creare un essere vivente che sia al servizio di tutti gli dei. Tale è l’origine dell’umanità. Si tratta dunque di una visione assolutamente teocentrica dell’universo: l’uomo è quaggiù per lavorare a servizio delle potenze divine. Il lavoro non è, come per la Genesi, una maledizione causata da un peccato originale, ma è la condizione primitiva dell’uomo.

Il servizio delle divinità che l’uomo deve compiere ha un ambiente privilegiato, i templi. Concepiti come la dimora degli dei, essi sono serviti da un personale abbondante e svolgono un ruolo importante nella società. Gli dei vengono nutriti secondo il ritmo che presiede anche all’alimentazione degli uomini. Si servono loro due pasti al giorno, uno al mattino e uno alla sera, che costituiscono le “offerte regolari”. Il loro “menu” non differisce fondamentalmente da quello degli uomini, con un accento messo sui cibi più apprezzati: carne, pesce, crema, dolci, il tutto innaffiato della migliori qualità di birra. Tutto questo viene preparato nelle cucine dei templi, alcune delle quali sono state oggetto di scavi. Si ritiene che gli dei mangino con gli occhi. I “resti” vengono ridistribuiti al personale del tempio, secondo una gerarchia ben precisa. Nel libro biblico di Daniele si trova una visione polemica di questo sistema. I sacerdoti di Baal sono presentasti come imbroglioni. In realtà centinaia di documenti amministrativi attestano la pratica di ridistribuire le offerte. Il calendario religioso contiene molte feste regolari; alcune tornano ogni mese, come la festa della Luna Nuova, altre una volta l’anno, come l’Akitu (Anno Nuovo babilonese, all’inizio della primavera). Al di fuori delle offerte regolari destinate all’alimentazione degli dei, essi ricevono ogni sorta di regali. I re portano loro una parte del bottino di guerra e i mercanti la decima dei loro guadagni. I privati cittadini cercano di rendersi favorevole le divinità promettendo degli ex-voto. Alcune persone svolgono un compito di intercessione per i membri delle loro famiglie: è il caso delle religiose, le naditum, votate alla divinità della loro città, di cui sono considerate come le spose secondarie.

I templi, dimora degli dei, svolgono un compito molto importante nella vita economica, sociale e giuridica, in funzione della “specialità” della divinità che vi risiede. Un tempio della dea della medicina Gula è stato scoperto nella città di Isin. Nelle vicinanze è stato trovato un cimitero di cani. Se si considerano gli ex-voto in forma di cani dedicati a questa dea e l’iscrizione di un re di Isin che ricorda la costruzione di un canile, si comprende che questi animali leccavano le piaghe dei malati che venivano così guariti. Si sa che la saliva dei cani contiene un enzima dal forte potere cicatrizzante. Si spiega così perché il cane è associato alle divinità guaritrici nell’Antichità, come Esculapio (e, più tardi, l’associazione di un cane a san Rocco, protettore contro la peste, dipende dalla stessa tradizione). Il tempio di Gula funziona dunque come una specie di ospedale: ci si preparano unguenti, poiché Gula è “la padrona delle piante della vita”. Non è un caso isolato: il tempio della dea Kittum, il “diritto” divinizzato, serve da “ufficio dei pesi e misure”; quello di Nisaba, dea della scrittura, da archivio; quello di Shamash, dio della giustizia, da tribunale. Un testo pubblicato di recente mostra persino che il responsabile del tempio di Nergal, dio degli inferi, è incaricato dei seppellimenti. In questo contesto deve essere intesa la “prostituzione sacra”: si tratta di un elemento del culto di Inanna/Ishtar, il pianete Venere, che veglia insieme sulle attività dell’amore e su quelle della guerra.”

Gemme n° 144

“E’ la canzone preferita della mia band preferita. Ritengo significativo il ritornello: «Non voglio sprecare il mio tempo e diventare una vittima della società. Non  mi metterò mai in riga, diventare una vittima della tua conformità». Penso sia importante seguire la propria testa per evitare di essere quello che gli altri vorrebbero che fossimo, per non essere tutti uguali”. Questa la gemma di C. (classe seconda). Mentre parlava mi è venuta in mente la pubblicità di qualche anno fa della San Pellegrino sul chinotto “Bevi fuori dal coro” o quella serie di quadernoni della pecora nera che si distingueva da tutte quelle bianche. O semplicemente questa immagine…

mi metterò mai in riga, diventare una vittima della tua conformità». Penso sia importante seguire la propria testa per evitare di essere quello che gli altri vorrebbero che fossimo, per non essere tutti uguali”. Questa la gemma di C. (classe seconda). Mentre parlava mi è venuta in mente la pubblicità di qualche anno fa della San Pellegrino sul chinotto “Bevi fuori dal coro” o quella serie di quadernoni della pecora nera che si distingueva da tutte quelle bianche. O semplicemente questa immagine…

In principio erano le dee

Attraverso questo articolo di Djénane Kareh Tager, comparso su “Le monde des religions”, n. 28, mars-avril 2008, pp. 24-25 e che ho trovato su Dimensione Speranza, propongo un viaggio nel passato, a circa 15.000 anni fa, alla fine dell’era glaciale. Si scoprono cose molto interessanti…

“Quando è uscito dalle grotte per costruire le sue prime case, l’uomo ha sostituito gli spiriti della natura con entità create a propria immagine: gli dei.

“Quando è uscito dalle grotte per costruire le sue prime case, l’uomo ha sostituito gli spiriti della natura con entità create a propria immagine: gli dei.

Si tratta di 15.000 anni fa: il Vicino Oriente è uno delle prime zone che abbiano beneficiato di quel riscaldamento che mette fine all’era glaciale nella quale era entrato il pianeta 100.000 anni prima. Il clima è umido ma mite, i cereali selvatici abbondano e gli animali feroci sembrano all’uomo meno feroci di quelli che era finora abituato a cacciare in bande. Il nostro antenato esce pian piano dalle grotte del paleolitico per cominciare ad addomesticare una natura che non aveva mai conosciuto così poco nemica. Si apre allora l’era neolitica. L’uomo raccoglie i cereali, impara a macinarli e a immagazzinarli, e ben presto a coltivarli. Nello stesso tempo costruisce le sue prime case – le cui tracce più arcaiche sono state ritrovate a Khiam, un paese sulle rive del Mar morto, che ha dato il suo nome alla civiltà detta khiamiana. Inventa insieme dei nuovi utensili, familiarizza con gli animali, diventa allevatore. Rimane certamente sottoposto ai capricci di una natura di cui non comprende i meccanismi, ma è meno sprovveduto nei suoi confronti. I suoi animali e le sue provviste gli consentono di non conoscere più i tormenti della fame che tanto spesso lo tormentava durante il paleolitico, per poco che il disgelo si facesse attendere, che tempesta o siccità devastassero il paese, dove non c’è altra scelta che cercare di sopravvivere. Egli “esce” in qualche modo da una natura alla quale era completamente integrato, in seno alla quale si considerava come un elemento fra altri. Si sente ormai superiore a essa, poiché è capace di padroneggiarla, di sottomettere alla sua volontà le rocce, le piante, gli animali, costruendo, piantando, allevando. Le sue condizioni di vita cambiano radicalmente e lo sconvolgimento sul piano religioso non è meno importante: ce lo raccontano le pitture, gli affreschi e le sculture, che sono altrettanti libri nei quali si legge la storia dell’umanità.

Torniamo un poco indietro. Trenta o quaranta mila anni prima. Un passato attestato da milioni di pitture scoperte in grotte sparse nei cinque continenti, che il paleologo Emmanuel Anati qualifica come “cattedrali”, nel senso religioso del termine. I nostri lontani antenati dipingevano e disegnavano. Non abbiamo la prova assoluta del significato che davano alle loro opere, ma le somiglianze con le pratiche delle ultime popolazioni di cacciatori-raccoglitori permettono di affermare che esse erano il modo di comunicazione con gli spiriti: quelli degli alberi, del vento, della tempesta, delle montagne, degli animali. Con quegli spiriti l’uomo aveva stabilito degli scambi, secondo un principio di dare-avere, compensando i prelievi di nutrimento che gli erano necessari con doni di forze vitali – doni da cui derivavano la malattia e la morte. Non si trattava allora di preghiere né di sacrifici, e neppure di una superiorità di un elemento dell’universo sugli altri: la scala del vivente, visibile e invisibile, rimaneva orizzontale, ma ogni entità era dotata delle proprie capacità e competenze.

Ma quando comincia a dominare la natura, l’uomo subito raddrizza questa scala. In questa verticalità tutta nuova è normale, pensa, che la gerarchia si prolunghi al di sopra di lui, che lui stesso a sua volta sia dominato da tutto quello di cui non ha la padronanza. Continua probabilmente a frequentare gli spiriti con cui ha imparato a trattare da millenni, ma essi si rivelano presto insufficienti per rispondere ai suoi bisogni di sacro e a quello che è per lui un nuovo imperativo: conservare l’ordine del mondo, impedirgli di ricadere nel caos. Poiché egli vive ormai al centro dell’universo, la nuova religione di cui costruisce l’ambito si fa a sua immagine: È una religione antropomorfica, in cui gli spiriti cedono il passo a entità che assomigliano all’uomo, che hanno il suo fisico, ma che hanno anche le sue voglie, i suoi desideri, le sue violenze, il suo ego. Sono gli dei.

A dir vero, i primi dei sono delle dee, come è attestato dalle innumerevoli statue ritrovate nel vicino Oriente fino in Anatolia dal IX millennio in poi e nella  valle dell’Indo o nella Creta del III millennio. Dato che vegliano sulla fecondità dei campi, degli uomini e dei greggi, esse sono le probabili eredi delle Veneri rudimentali, vecchie in certi casi di una trentina di migliaia di anni, scoperte in Europa e in Siberia. Ma a differenza di queste, la dea del neolitico, dai tratti sessuali fortemente affermati (poiché è prima di tutto donatrice di vita), è oggetto di un vero culto, preludio del rituale delle prime religioni stabilite, che nascono prima della nostra era, dapprima in Mesopotamia poi in Egitto e nel resto del mondo. Quasi sistematicamente è associata a una figura bovina che incarna la forza maschile, essa “porta in germe tutte le costruzioni ulteriori del pensiero mitico dell’Oriente e del Mediterraneo”, scrive il preistorico Jacques Cauvin (Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, Flammarion, 1997).

valle dell’Indo o nella Creta del III millennio. Dato che vegliano sulla fecondità dei campi, degli uomini e dei greggi, esse sono le probabili eredi delle Veneri rudimentali, vecchie in certi casi di una trentina di migliaia di anni, scoperte in Europa e in Siberia. Ma a differenza di queste, la dea del neolitico, dai tratti sessuali fortemente affermati (poiché è prima di tutto donatrice di vita), è oggetto di un vero culto, preludio del rituale delle prime religioni stabilite, che nascono prima della nostra era, dapprima in Mesopotamia poi in Egitto e nel resto del mondo. Quasi sistematicamente è associata a una figura bovina che incarna la forza maschile, essa “porta in germe tutte le costruzioni ulteriori del pensiero mitico dell’Oriente e del Mediterraneo”, scrive il preistorico Jacques Cauvin (Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, Flammarion, 1997).

Ormai la divinità è una risorsa per gli uomini: essi possono supplicarla, pregarla come farebbero con un superiore gerarchico. Possono propiziarla con offerte: fiori, frutti, e ben presto con quello che hanno di più prezioso, un animale preso dal loro gregge. Nelle prime borgate che si costituiscono, la costruzione più ampia, probabilmente anche la più bella, è il tempio, dove si viene in comunità a pregare la dea e a chiederle protezione.

Passano i secoli, le borgate si trasformano in città. Erido, la prima grande città conosciuta, costruita nella bassa Mesopotamia, conta circa quattromila abitanti verso il 4000 a.C. Lo sviluppo delle tecniche agrarie produce i primi guadagni , preludio agli inizi del commercio; si formano classi sociali; si stabiliscono gerarchie; gli uomini gestiscono al vita esteriore, le donne si occupano della casa. Il patriarcato si consolida. Ai maschi che gestiscono la vita della società diviene sempre più difficile adattarsi a divinità che non siano a loro immagine, virile e protettrice. Venere rientra in casa, per istallarsi nel cuore del culto domestico. Nei grandi templi di Erido, Enki l’ha detronizzata per erigersi a protettore della città e dei suoi abitanti. Nelle altre città che fioriscono, altri dei maschi nascono e comandano. Essi sono ricchi e forti. Vi sono individui che si mettono pienamente al loro servizio. Si costituisce una classe di “professionisti del sacro”, che stabilisce i rituali più adatti per compiacere gli dei: sono i primi sacerdoti.”

Kierkegaard: estetica, etica, religione

Un articolo di Matteo Andriola su cui riflettere e meditare. Uno di quei pezzi che ti fanno pensare “Mmm… devo approfondire le cose”… per cui didatticamente interessante 🙂

“Ho sempre considerato Søren Kierkegaard come un filosofo anomalo, un pensatore illuminato e affascinante, poco propenso a fornire soluzioni e risposte, quanto piuttosto orientato verso la spiegazione e l’analisi di problematiche e situazioni che lo conducono a erigere strutture di pensiero sempre figlie di profonde osservazioni e meticolose elaborazioni. Spesso per tale motivo, a torto, lo si ritiene lontano dalla grandezza di altri filosofi, ma personalmente ho sempre visto in lui un pensatore straordinario, moderno e conservatore al tempo stesso, in grado di fornire continuamente fondamentali argomenti d’indagine. Quello della “scelta” è sicuramente uno di questi.

“Ho sempre considerato Søren Kierkegaard come un filosofo anomalo, un pensatore illuminato e affascinante, poco propenso a fornire soluzioni e risposte, quanto piuttosto orientato verso la spiegazione e l’analisi di problematiche e situazioni che lo conducono a erigere strutture di pensiero sempre figlie di profonde osservazioni e meticolose elaborazioni. Spesso per tale motivo, a torto, lo si ritiene lontano dalla grandezza di altri filosofi, ma personalmente ho sempre visto in lui un pensatore straordinario, moderno e conservatore al tempo stesso, in grado di fornire continuamente fondamentali argomenti d’indagine. Quello della “scelta” è sicuramente uno di questi.

Partendo dall’assunto che l’esistenza umana si riduca fondamentalmente alla “possibilità”, in Enten-Eller, cui la comune traduzione Aut-Aut non rende completamente giustizia, il filosofo danese presenta la celeberrima contrapposizione tra i due ideali di condotta di vita: quello estetico e quello etico. Nella vita estetica, incarnata dalla figura di Don Giovanni, dominano la fugace ricerca del piacere e dell’estemporanea ebbrezza quali condizioni tese a impedire l’incanalamento dell’esistenza verso finalità concrete e definite, strumenti atti a evitare una qualsivoglia concretizzazione dell’esperienza vitale. L’esteta infatti, di fronte alla possibilità, di fatto rinuncia a scegliere, coltivando esclusivamente l’interessante, subendo passivamente la bellezza anziché dominarla attivamente. È proprio questa vita inconcludente e incompiuta ad appagare l’esteta, che ha nella rinuncia alla scelta in luogo del godimento dell’istante, la propria esaltante vittoria. La non scelta però, teorizza Kierkegaard, violenta se stessa nel momento in cui subentra nell’esteta la consapevolezza che rifiutarsi di scegliere sia in realtà l’innesco di un rovesciamento dell’essenza stessa della possibilità che, proprio in virtù della non scelta, diviene di fatto impossibile e dunque, ciò che in prima istanza appariva appagante, in realtà non risulta tale proprio perché irresoluto e incompiuto. Senza concretizzazione, la possibilità genera quindi angoscia, e la ripetitività dell’incompiutezza vanifica un percorso, quello estetico, che porta l’esteta a “non essere” o, se si preferisce, a “poter essere” in eterno.

Kierkegaard, sulla cui filosofia le personali tribolazioni religiose e sentimentali lasciano un segno molto più netto di quanto si voglia ammettere, sviluppa una teorizzazione che spesso, troppo frettolosamente si crede di aver dominato. Infatti, occorre uno sforzo intellettuale significativo per comprendere come il pensatore danese non cada in contraddizione sostenendo che, contrariamente alla concezione che in origine convince l’esteta della propria assoluta indipendenza, la libertà risieda in definitiva proprio nella scelta che inizialmente rifuggeva, nel poter scegliere in vista di una realizzazione individuale; il soggetto estetico, se vorrà realizzare se stesso e la propria essenza, rinunciando alla condotta estetica, non potrà fare a meno di svoltare in direzione etica. La virata etica non deve ritenersi però la tappa di un naturale e progressivo percorso, quanto piuttosto un cambiamento drastico ed emotivamente violento, una presa di coscienza del nulla insito in sé o, se si preferisce, va inteso come quella scelta che l’individuo, fintanto che si trovava a vivere lo stadio estetico, rifiutava a priori e di cui in realtà era assolutamente incapace. Tra le possibilità che gli si prospettano, l’uomo etico, incarnato dalla figura del marito, diviene tale proprio sgombrando il campo dalle opzioni e decidendo di scegliere una e una sola via, quella che gli permetterà di dare concretezza a se stesso, divenendo ciò che è. Strumento determinante affinché l’esteta possa virare in direzione etica è la disperazione, quel sentimento generato dalla presa di coscienza della propria nullità. La disperazione dunque, nella concezione kierkegaardiana si configura come condizione necessaria e per certi aspetti addirittura positiva, in quanto la sola a permettere all’esteta la piena comprensione del valore della scelta. La scelta etica però, a conti fatti, è a sua volta un palliativo poiché non necessariamente salva l’individuo dall’errore del peccato, in quanto il rispetto delle norme vigenti nella società in cui vive diviene, in seguito alla scelta, una nuda e cruda conformazione alle consuetudini, un moralismo figlio di un senso del dovere scaturente dal fatto che quella determinata società impone “conditio sine qua non” il rispetto aprioristico di determinate norme. L’obbligatorietà dell’allineamento a una norma però non rende necessariamente il suo rispetto un ossequio, quanto piuttosto soltanto un accettabile compromesso, un viatico per poter vivere entro quella società che porta però l’individuo etico a sprofondare nell’abisso dell’universalità, anziché in quello della singolarità come avveniva per l’esteta. Neppure l’ideale etico dunque può considerarsi un traguardo accettabile, e il ripiegamento su Dio diviene, a giudizio di Kierkegaard, inevitabile, anche se certamente non privo di difficoltà. È ancora una volta la disperazione, peraltro consapevole, a generare quell’insoddisfazione necessaria per gettarsi a capofitto nella scelta religiosa. Si tratta della svolta più difficile e coraggiosa in quanto richiede il totale annichilimento della ragione in luogo dell’assurdo, del paradossale e dell’incomprensibile; in altri termini, la scelta religiosa richiede un totale annullamento di sé, paradossalmente funzionale all’affermazione della propria individualità. Nella fede infatti, pur ritrovando la propria individualità, occorre spogliarsi di qualunque residuo di razionalità e lanciarsi nell’abisso dell’incomprensibile, nel profondo e spiazzante abisso di Dio. Secondo Kierkegaard infatti, Dio chiede ossequio incondizionato verso qualcosa che alla ragione non può che apparire assurdo e irragionevole se misurato secondo un criterio razionale, in quanto si sottrae completamente al suo metro di valutazione. Occorre credere a Dio, e per certi versi fidarsi di ciò che chiede senza condizioni accettando l’imperscrutabile e l’incomprensibile. Soffermiamoci infatti sull’episodio del sacrificio di Isacco: cosa ci può essere di razionale nella richiesta avanzata da Dio ad Abramo? Come può la ragione comprendere una richiesta così terribile e razionalmente ingiustificabile? Non la può comprendere, ma la svolta religiosa richiede accettazione e solitudine.”

Gemme n° 143

“Questa canzone è un omaggio a mia mamma, di cui ho portato anche una foto di diversi anni fa. Quando io e mia sorella eravamo piccole siamo vissute con lei, poi mia sorella è andata a vivere fuori casa. Un giorno è capitato che mia mamma stesse male e c’ero solo io con lei: lì ho capito la sua importanza e, come dice la canzone, tutto quello faccio lo faccio per lei. Anche io morirei per mia mamma:

«I would fight for you, I’d lie for you

Walk the wire for you, ya I’d die for you»”.

Non ho sfogliato tutte le gemme presentate fino ad ora ma ho la quasi assoluta certezza che quelle dedicate alla figura materna siano la maggioranza. Mi viene allora naturale proporre, a commento della gemma di L. (classe terza) questa frase anonima: “La mamma tiene la mano dei suoi bambini per un po’, i loro cuori per sempre”.

L’oceano della verità

“Non so come potrò apparire al mondo, ma a me sembra di essere un bambino che gioca sulla sabbia del mare e si rallegra se di quando in quando trova un ciottolo più liscio degli altri o una conchiglia più bella delle altre, mentre il grande oceano della verità sta inesplorato dinanzi a lui” (Isaac Newton).

“Non so come potrò apparire al mondo, ma a me sembra di essere un bambino che gioca sulla sabbia del mare e si rallegra se di quando in quando trova un ciottolo più liscio degli altri o una conchiglia più bella delle altre, mentre il grande oceano della verità sta inesplorato dinanzi a lui” (Isaac Newton).

Gemme n° 142

“La mia gemma è questo messaggio di un’amica che non vedo da un po’. Non ho altro da dire”. Questa la telegrafica presentazione di D. (classe seconda). Appoggio questa frase, attribuita a Marilyn Monroe: “Le persone dolci non sono ingenue. Né stupide. Né tantomeno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera. Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici.”

“La mia gemma è questo messaggio di un’amica che non vedo da un po’. Non ho altro da dire”. Questa la telegrafica presentazione di D. (classe seconda). Appoggio questa frase, attribuita a Marilyn Monroe: “Le persone dolci non sono ingenue. Né stupide. Né tantomeno indifese. Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera. Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni, di correre il rischio di essere felici.”

Gemme n° 141

La gemma di J. (classe terza): “Grazie all’ultima edizione di «Ballando con le stelle» ho avuto la fortuna di conoscere il mio idolo, una delle persone più coraggiose, dinamiche, forti e da un carisma e un’energia innati: lei è Giusy Versace, atleta paralimpica italiana, nonché vincitrice di «Ballando». Ciò che la rende così straordinariamente unica e speciale è sicuramente il grande messaggio di vita e felicità che vuole lanciare, nonostante le sue condizioni fisiche di disabile, poiché nel 2005 ha perso entrambe le gambe in seguito ad un grave incidente in macchina. Lei è la mia gemma, perché mi fa riflettere e sentire in colpa ogni volta che il mio turbinio di pensieri contorti si dirama verso una prospettiva di vita negativa caratterizzata dagli esiti scolastici deludenti, dalla solitudine e dai dolori muscolari e talvolta un po’ dall’ipocondria, paura di cui soffro da quando ho scoperto che mia mamma era ammalata di cancro. Giusy Versace è la mia eroina, e ogni volta che la penso mi viene da associarle una particolare frase della canzone «Gioia» dei Modà, ossia «pensare di star male è non avere rispetto per chi sta peggio»: proposizione vera e realistica, poiché ogni volta che penso di star male, mi sento in colpa e mi vergogno pensando a Giusy Versace che nonostante la tragedia successa, ha sempre quella luce negli occhi che mette allegria e quell’amore per la vita che tutti dovrebbero avere.

Infine, il fatto che Giusy abbia vinto «Ballando con le stelle» contro concorrenti in condizioni fisiche migliori, se non veri e propri sportivi come Andrew Howe, sta a dimostrare che la disabilità è negli occhi di chi guarda e che con la buona volontà e la determinazione si può raggiungere qualsiasi cosa!”.

Non nascondo che mi piaccia ascoltare storie come quella di Giusy o di Alex Zanardi o di Stephen Hawking e sicuramente fungono da stimolo e da sprone ad affrontare la vita con coraggio, energia ed entusiasmo. Eppure il mio pensiero va sempre contemporaneamente a tutte quelle persone che stanno vivendo un disagio fisico o psichico o entrambi e che non hanno all’interno della loro cartucciera un colpo speciale da sparare. Quantomeno lo “speciale” che risponde al pensiero della maggior parte delle persone e che significa “straordinario, fuori dall’ordinario, incredibile, utile, di successo”. Penso a chi fa fatica a percepirsi come essere speciale, unico, irripetibile, che sia diversamente abile o meno, ed è nella sofferenza. Ha scritto Diego Cugia: “La vita e la morte fanno di noi quello che vogliono. L’unica carta che possiamo giocare è stabilire che cosa noi vogliamo dalla vita e dalla morte e questo io l’ho già scelto da bambino: tutta la luce e tutto il buio che io potessi sopportare, e allora devi accogliere e devi reggere, accogliere e reggere, solo questo puoi fare. E la felicità e il dolore ti porteranno su e giù come gli oceani le navi. E il dolore ti insegnerà ogni volta a contenere ancora più oceano e il tuo pianto non lo tratterrà, lo restituirà fino a che sarai parte di un unico respiro e imparerai a raccordarti col fiato lungo delle maree. E’ qui che credi di morire, mentre è qui, se sei riuscito a reggere tutte le bordate senza colare a picco, che comincia la vera vita. Perché resistere alla morte non serve a nulla, a niente servono i lifting, le bugie, i colpi di testa, i viaggi del miracolo, a niente serve resistere se non impari anche ad assecondare. E come si impara questo? non lo so, accogliendo il dolore degli altri, per me è così. La mia bussola siete solo voi. Chi soffre più di me, e c’è sempre purtroppo, lui è il mio medico, gli altri. Tutto quello che ho, e non è poco, l’ho sempre ricavato per sottrazione, guardando chi aveva molto di meno. Solo questo è l’amore che torna, l’amore che dai”.

Gemme n° 140

Sinceramente all’inizio non sapevo cosa portare come «gemma», ma sicuramente avrei raccontato ai miei compagni la storia di un oggetto che simboleggia un bel momento della mia vita e magari molto di più. E’ questo braccialetto, che mia mamma mi aveva comprato circa un anno e mezzo fa. Era l’estate del 2013, i miei genitori, mio fratello ed io siamo andati in Sicilia. Non mi ricordo questa vacanza nei minimi dettagli ma ho comunque il vivido ricordo di due settimane fantastiche in compagnia della mia famiglia. E’ grazie a loro se mi trovo qua a raccontarvi una banale storia su questo oggetto attorno al mio polso, comprato in una piccola baracca in un paese di cui non ricordo nemmeno il nome. Credo che dentro questo braccialetto (ma anche in molti altri oggetti) siano rinchiusi tutti gli affetti che mia mamma mi dà ogni giorno. Credo che per ogni persona la propria madre sia una delle persone più importanti del mondo. Oltre a considerarla «mamma» la considero anche come «amica», le chiedo dei consigli e lei mi aiuta in qualsiasi situazione, sia negativa che positiva. Purtroppo ci sarà, prima o poi, un momento in cui dovrò separarmi da lei, sarà difficile anzi, difficilissimo, ma grazie a mia mamma riuscirò a cavarmela!”. Così E. (classe terza) ha motivato la scelta della sua gemma. Mi limito a fornirle la colonna sonora:

Sinceramente all’inizio non sapevo cosa portare come «gemma», ma sicuramente avrei raccontato ai miei compagni la storia di un oggetto che simboleggia un bel momento della mia vita e magari molto di più. E’ questo braccialetto, che mia mamma mi aveva comprato circa un anno e mezzo fa. Era l’estate del 2013, i miei genitori, mio fratello ed io siamo andati in Sicilia. Non mi ricordo questa vacanza nei minimi dettagli ma ho comunque il vivido ricordo di due settimane fantastiche in compagnia della mia famiglia. E’ grazie a loro se mi trovo qua a raccontarvi una banale storia su questo oggetto attorno al mio polso, comprato in una piccola baracca in un paese di cui non ricordo nemmeno il nome. Credo che dentro questo braccialetto (ma anche in molti altri oggetti) siano rinchiusi tutti gli affetti che mia mamma mi dà ogni giorno. Credo che per ogni persona la propria madre sia una delle persone più importanti del mondo. Oltre a considerarla «mamma» la considero anche come «amica», le chiedo dei consigli e lei mi aiuta in qualsiasi situazione, sia negativa che positiva. Purtroppo ci sarà, prima o poi, un momento in cui dovrò separarmi da lei, sarà difficile anzi, difficilissimo, ma grazie a mia mamma riuscirò a cavarmela!”. Così E. (classe terza) ha motivato la scelta della sua gemma. Mi limito a fornirle la colonna sonora:

Gemme n° 139

“Ho voluto mostrare il trailer di questo film per due motivi: il primo è l’amicizia, che per me sempre molto importante. Gli amici rimangono sempre fino alla fine. Il secondo è la lingua in cui ho voluto portarlo: sono innamorata della lingua tedesca”. Questa è la gemma proposta da E. (classe seconda). Frank Smith sostiene che “Una lingua ti apre un corridoio per la vita. Due lingue ti aprono tutte le porte lungo il percorso”. Allora, cari miei studenti del linguistico, vi penso con simpatia davanti a molte porte aperte :-

Prof, a cosa serve?

“Prof, a cosa serve?”

Ammetto di averlo pensato spesso quando ero al liceo, in riferimento a varie materie, o a vari argomenti di singole discipline. Ne ho anche parlato al volo oggi, uscendo da scuola con un mio collega di matematica e fisica a cui una studentessa aveva appena rivolto la stessa domanda. E proprio ieri sera, un’altra collega scriveva così su fb: “… la scuola sta sempre più diventando un’azienda in cui si inseguono vuote competenze, si deve insegnare solo ciò che è utile, si valuta la prestazione. Certo che serve anche contestualizzare quello che si insegna e far intuire quali possono esserne le applicazioni nel reale. Ma i ragazzi avranno una vita intera per imparare a fare, a lavorare, ad affrontare e risolvere problemi. Mentre per molti di loro la scuola sarà l’ultima occasione per imparare per il piacere di imparare, per godere del bello del sapere che non per forza deve essere utile, per sorprendersi, per intraprendere esperienze intellettuali, per sapersi porre problemi prima di imparare a risolverli. La matematica che io insegno ha innumerevoli e importanti applicazioni, è bene farlo sapere agli allievi. Ma io la amo per la sua straordinaria bellezza, per le creazioni astratte e fantasiose di menti non soggiogate dalla sola ricerca dell’utile”.

Ammetto di averlo pensato spesso quando ero al liceo, in riferimento a varie materie, o a vari argomenti di singole discipline. Ne ho anche parlato al volo oggi, uscendo da scuola con un mio collega di matematica e fisica a cui una studentessa aveva appena rivolto la stessa domanda. E proprio ieri sera, un’altra collega scriveva così su fb: “… la scuola sta sempre più diventando un’azienda in cui si inseguono vuote competenze, si deve insegnare solo ciò che è utile, si valuta la prestazione. Certo che serve anche contestualizzare quello che si insegna e far intuire quali possono esserne le applicazioni nel reale. Ma i ragazzi avranno una vita intera per imparare a fare, a lavorare, ad affrontare e risolvere problemi. Mentre per molti di loro la scuola sarà l’ultima occasione per imparare per il piacere di imparare, per godere del bello del sapere che non per forza deve essere utile, per sorprendersi, per intraprendere esperienze intellettuali, per sapersi porre problemi prima di imparare a risolverli. La matematica che io insegno ha innumerevoli e importanti applicazioni, è bene farlo sapere agli allievi. Ma io la amo per la sua straordinaria bellezza, per le creazioni astratte e fantasiose di menti non soggiogate dalla sola ricerca dell’utile”.

Leggo le perplessità di molti colleghi davanti a forzature a cui sono sottoposti, davanti a metodologie di programmazione per nulla condivise. Ne riconosco il disorientamento e talvolta la frustazione. C’è da riflettere, e molto. Pubblico il post di un altro collega, Riccardo Giannitrapani, che sul suo blog ha scritto una lettera aperta al ministro un po’ più lunga e articolata: da ex studente di liceo scientifico e di due anni di Scienze Geologiche mi ci ritrovo pienamente. Lascio spazio alle sue parole, magari un giorno scriverò completamente ciò che penso, aggiungendolo a quanto ho già digitato sul mio blog.

“Lettera aperta al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Gentile Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (l’aggettivo Pubblica si è perso da tempo, peccato). Le scrivo poche righe nonostante mi fossi imposto, anni fa, di non contaminare questo mio spazio privato con nulla che fosse attinente al reale. Ma il reale trova sempre il modo di rompere l’esilio, ed ecco questa lettera. Lei non mi conosce, ma per la simmetria dello scrivere pubblico io non conosco lei. So vagamente che aspetto ha in questo tempo, se mi sforzo riesco persino a ricordare il suo nome. Non è molto importante, come non è importante il partito a cui lei fa riferimento, il governo che la sostiene, le idee che sta mettendo in atto. Sono colpevole, mi rendo conto, di non interessarmi a tutto questo; sconto da anni la pena subendo qualsiasi tipo di riforma, modifica, riduzione, decurtamento, avvilimento, umiliazione della mia categoria senza lamentarmi. Ed infatti sono qui a scriverle non per motivi legati alla mia professione, ma in difesa dell’unica cosa che ormai mi lega alle aulee ed ai miei studenti e studentesse: la matematica. Da anni ho intuito un disegno, studiato o casuale non so, per diluire e sminuire il ruolo culturale che la matematica ha nel nostro insegnamento e nella nostra società in generale. Di nuovo colpevole, sono stato zitto, pensando di poter opporre silenziosa resistenza ogni mattina nel mio lavoro quotidiano con i ragazzi e le ragazze a cui parlo (la parola insegno mi sembra esagerata) di matematica. Qualche giorno fa però ho subito (non mi vengono in mente termini diversi) la simulazione della prova di matematica che il Ministero (quindi lei) ha inviato alle scuole italiane per preparare studenti e studentesse del Liceo Scientifico al nuovo esame finale. Ho resistito qualche giorno, ma ora non riesco più a mantenere il mio amato esilio e le scrivo. Lacerò perdere ogni considerazione sul contenuto matematico e sulla facilità della simulazione (che era facile oltre ogni modo); non credo da anni agli esami e tantomento alla valutazione, quindi se è intenzione del Ministero ridurre la difficoltà degli esami finali non posso che gioirne ed essere felice per i miei ragazzi e le mie ragazze. Vorrei invece parlarle della forma e di due aspetti per me fondamentali che questa simulazione, probabilmente indicativa delle linee future governative in materia di matematica nell’istruzione superiore, ha sollevato. Premetto che questa (sembra ridicolo doverlo affermare, ma in un’epoca di proclami apodittici di tutti su tutto credo sia doveroso) è sola la mia umile opinione, il pensiero di un professore marginale di una materia ormai considerata (o almeno a me così sembra) marginale. Altri colleghi, probabilmente più accorti ed esperti di me, avranno diverso orientamento, diverso entusiasmo. Nondimeno è la mia opinione e siccome questo spazio è mio, la esprimo (a lei la insindacabile libertà di non leggere, le concedo lo stesso diritto all’esilio dalle mie idee che io mi sono arrogato anni fa rispetto alle vostre idee).

Prima di tutto la forma delle domande; le riporto qui solo la prima del primo problema, è estratta dal contesto, ma emerge in ogni caso in tutta la sua pochezza: “Aiuta Marco e Luca a determinare l’equazione che rappresenta la curva…”.

Le risparmio il seguito della storia (anche perché come Ministro probabilmente l’avrà avvallata, se non approvata). Io sono una persona mediamente altruista e con me anche i miei studenti e le mie studentesse; tutti noi aiutiamo volentieri persone reali o immaginarie, come Marco e Luca. Ma lei deve aiutare me a capire come si possa presentare ad un ragazzo od una ragazza di 19 anni, persona ormai adulta come me e come lei, un quesito sotto forma di simpatica sfida alla Geronimo Stilton. Molte volte con mio figlio, che però ha 9 anni, ho allegramente abbracciato la sfida di un “Aiuta Geronimo a trovare l’uscita dal labirinto .. “. Sono l’unico a trovare non dignitoso un compito di matematica messo in questa forma? Forse sì, nel qual caso si conferma la mia inadeguatezza all’insegnamento o a cercare di aiutare Marco e Luca.

Ma lasciamo pure perdere la forma dei quesiti, che a me comunque pare importante (la scuola si rende  tacitamente complice, in questo modo, di alimentare una società dell’apparenza in cui la sostanza nessuno sa più dove si trovi). Il secondo aspetto che mi preme può apparire di nuovo legato alla forma esteriore, ma non lo è, secondo me. Cambio prospettiva e le parlo del secondo quesito dove si chiedeva allo studente di aiutare (sic) Mario a progettare una teca di vetro di forma conica che contenesse un antico e prezioso mappamondo. Il succo della sostanza era il seguente: “trovare il cono di superficie minima che inscriva una sfera di raggio R fissato”. È una domanda matematica, semplice, lineare, diretta, comprensibile, ma prima di tutto matematica. Qual’è il valore aggiunto di travestire questa domanda con una implausibile storia di mastri vetrai e di teche di cristallo? Io non lo vedo. O meglio, vedo un ulteriore tentativo (in atto da anni a dire il vero) di impoverire il discorso matematico facendo credere (addirittura insegnando) che la matematica è un linguaggio con cui si possono risolvere problemi quotidiani, di tutti giorni. Vede Ministro, io credo che dietro questa impostazione ci sia un pensiero pericoloso ed avvilente: la matematica ha senso farla, studiarla, impararla solo in quanto utile a qualcosa. È un discorso che si inquadra perfettamente nel nostro tempo dove alla vecchia domanda “cos’è” si sostiuisce ormai immancabilmente un terribile “a cosa serve”, riducendo la curiosità a mera lista della spesa degli attrezzi utili. A cosa serve? A cosa serve trovare il cono di area minima? Allora inventiamoci una matematica del fantabosco che invece serva: troviamo la forma della teca di cristallo che il mastro vetraio deve inventarsi.

tacitamente complice, in questo modo, di alimentare una società dell’apparenza in cui la sostanza nessuno sa più dove si trovi). Il secondo aspetto che mi preme può apparire di nuovo legato alla forma esteriore, ma non lo è, secondo me. Cambio prospettiva e le parlo del secondo quesito dove si chiedeva allo studente di aiutare (sic) Mario a progettare una teca di vetro di forma conica che contenesse un antico e prezioso mappamondo. Il succo della sostanza era il seguente: “trovare il cono di superficie minima che inscriva una sfera di raggio R fissato”. È una domanda matematica, semplice, lineare, diretta, comprensibile, ma prima di tutto matematica. Qual’è il valore aggiunto di travestire questa domanda con una implausibile storia di mastri vetrai e di teche di cristallo? Io non lo vedo. O meglio, vedo un ulteriore tentativo (in atto da anni a dire il vero) di impoverire il discorso matematico facendo credere (addirittura insegnando) che la matematica è un linguaggio con cui si possono risolvere problemi quotidiani, di tutti giorni. Vede Ministro, io credo che dietro questa impostazione ci sia un pensiero pericoloso ed avvilente: la matematica ha senso farla, studiarla, impararla solo in quanto utile a qualcosa. È un discorso che si inquadra perfettamente nel nostro tempo dove alla vecchia domanda “cos’è” si sostiuisce ormai immancabilmente un terribile “a cosa serve”, riducendo la curiosità a mera lista della spesa degli attrezzi utili. A cosa serve? A cosa serve trovare il cono di area minima? Allora inventiamoci una matematica del fantabosco che invece serva: troviamo la forma della teca di cristallo che il mastro vetraio deve inventarsi.

Perché non è più pensabile insegnare la matematica per il valore della matematica? Perché dobbiamo diluirla in problemi fintamente quotidiani? Le svelo un segreto, Ministro, nessun mastro vetraio al mondo farà mai una derivata per trovare il minimo di una superficie. Così come nessun matematico al mondo usa la matematica per fare la spesa, guidare la macchina, trovare la morosa, giocare ad un videogioco. Perché non possiamo insegnare, e chiedere, ai nostri ragazzi ed alle nostre ragazze, un ragionamento puramente e meravigliosamente matematico? Perché dobbiamo forzatamente costruire dei contesti quotidiani del tutto inventati e privi di fondamento? Riscopriamo la gioia dell’inutile, del concetto astratto senza applicazione che è proprio della poesia più alta. È il problem solving, mi dicono i colleghi. Dobbiamo insegnare a risolvere problemi, la lettura di un testo, sono le competenze. Ed in nome delle competenze (qualcuno un giorno mi spiegherà cosa sono le competenze, se ne parla da anni e ancora non ho sentito una definizione ragionevole e ragionata, ma solo tante parole per riempire carta, convegni, documenti e le tasche di chi si costruisce una fortuna con l’idea del momento), in nome delle competenze possiamo buttare via una delle più grandi conquiste intellettuali dell’umanità: l’astrazione matematica. Ci sono voluti più di duemila anni per renderci conto che la matematica non parla (solo) del mondo reale, ma è un’attività che ha una sua dignità astratta indipendente da qualsiasi applicazione. Fare matematica significa saper risolvere un’equazione di secondo grado (per dire) indipendentemente dal fatto che rappresenti il moto di un corpo soggetto ad accelerazione costante, l’energia potenziale di un oscillatore armonico, le piccole oscillazioni dell’asse di una trottola durante il moto di precessione, l’andamento di un certo titolo in borsa o il segnale elettrico del cuore di un topo della Birmania. Ed è proprio nell’astrazione dal problema specifico che risiede la sua natura più profonda e la sua bellezza (si può ancora parlare di bellezza a scuola? anche se non serve a nulla?).